8.田立の滝

昭和43(1968)年8月23日

6時半ごろ起き出す。天気はさして悪くないが、昨日見えていた恵那山は見えない。昨夜かなり涼しかったので、今朝はもっと冷えるかと思ったが、さほどでもなし。

7時50分、田立の滝へ出発。標高700mの霞仙荘から1300mの不動滝まで、標高差600mの登りである。その間に螺旋滝・洗心滝・霧が滝・天河滝・不動滝の5つの滝があり、それらを総称して田立の滝という。

大きな滝をいくつも抱えた渓流に沿っての道であるから、かなり急である。山へ行って滝に出会うことはあったが、ほとんどの場合、山の一部として捕らえ、滝について深く考えたことはなかった。

この田立の滝のコースは、標高差が600m。それだけ聞けば大したことはないのだが、問題は水平距離である。これが短いほど道の勾配はきつくなる。この滝に沿って登る道はきつかった。考えてみれば当たり前のことだった。滝は何10mもの高さを、水が一気に流れ落ちるものである。それを連続して遡ろうというのだから、きついはずである。

途中、中日新聞が主催しているキャンプ場を通り抜けて、1時間も登ると螺旋滝に至る。

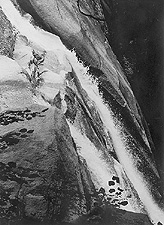

水が1回バウンドして落下するため、あたかも螺旋階段のように見える。空が曇っている上に、渓谷が深いため周囲は暗い。ASA100(ISO100)でf5.6、1/25秒がせいいっぱい。

田立の滝は日本の滝100選のうちの一つだという。誰がどのようにして選んだのかは知らないが、だいたい○○何景なんてヤツは、実際に行ってみると失望するようなところが多い。それらのほとんどが、古来の歌枕に源を発する類型的なものか、著名な文学作品に現れたものか、はたまた強大な観光資本をバックしたものか、そのどれかである場合がほとんどだ。だから、田立の滝もここに来るまでは、大きな期待はしていなかった。きのう田立駅でバスがないことが分かったとき、そのまま京都へ帰ることも、チラと頭をかすめたほどだった。しかしそれは全く杞憂であった。

豪快な滝の連続であった。わけてもその中心的存在である霧ヶ滝(写真上)と天河滝(写真下)は、有無をいわせぬ力強さで迫ってきた。もし、清少納言がこれらの滝を見ていたら、”滝は田立、螺旋滝・洗心滝・霧ヶ滝・天河滝・不動滝など連なりておかし。その降り来る水の速きこと・・・”などと書いたかも知れない。

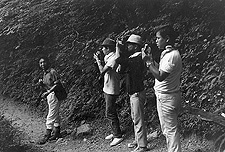

写真左、天河滝を上から見る。

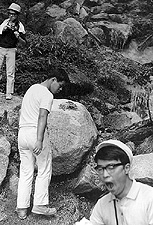

高校生が3人並んでカメラを構えている。なりゆき上、歩いてきた順番に立ち止まって並んで撮っていることになる。ハイキングのときなども、日常的に起こる現象である。このときは、私自身別に何とも思わなかったが、いまになってみると、本当はこれはやってはいけないことだと思う。

何故かというと、滝一つをとってみても、ポイントが1mも違えば、できあがる絵は大きく変わる。その違いこそが個性だという人もいるが、なりゆき上隣に並んでいるだけで、自分の目で対象物を見ているわけではない。自分のポイントは自分の目で探す。人の隣に並んでいては、いつまでたっても目は養えない。

最後の不動滝は、天河滝などの比べるとスケールも小さく、傾斜も緩い。霞仙荘からここまで約3時間。宿のオバさんの話だと、1時間半ほどだということだったが、写真を撮ったりしていたため、その倍の時間を食ったわけ。

大きな岩が並ぶ河原で30分ほど休み、11時20分ごろ下りにかかる。一気に下って、霞仙荘へ12時ジャストに着く。

霞仙荘、にぎめしとお茶漬け、漬け物でうまい昼食。1時、イサマシイおばちゃんに別れを告げて下りにかかる。

昨日、タクシーで来た道をきょうは歩いて下る。10分も下ると大野池。直径30mほどのどぶ池。それから、バスの通らないバス道をひたすら下る。

木曽川沿いに出たところを、左に折れれば昨日の田立駅。今日は右に曲がって坂下駅へ向かう。木曽川は水が涸れて、情けない姿をさらす。

霞仙荘のおばちゃんの里は山を越えた長良川沿いだとか。「長良川はこんなんじゃない。もっと豊かな水がある。木曽川は情けない。木曽川をこんなにしたのはダムのせいだ」。なるほどそうかと思う。

歩いていると、方々でこのような家に出会う。独特の造りである。何かのときに、蚕を飼う部屋だと教えられた記憶がある。ずいぶん昔のことで、記憶が怪しいが、いまもこのような家が残っているのだろうか。

砂利道が中央線と立体交差。別にこんな写真撮る必要はないのだが、「オッ!、D51や」と、条件反射で撮ってしまう。難儀な性分です。ハイ。

ええかげん疲れたところで、2時25分、坂下駅へ着く。

14時48分、名古屋行きはDD51(写真左・ディーゼル機関車)が牽く。D51(蒸気機関車)でなくてよかった。あと1本早かったら、さっきのD51やった。アレは撮るもので、乗るものと違う。

今度の旅の出発点落合ダム(写真右)。ところで、年配の方はご記憶があるだろう。鎧戸のブラインド。普段は上に上がっていて、かちゃっと留め金からはずして、ストンと落とす。上の写真のように途中で一箇所止まるところがある。それもすすで汚れていてねー。空いた列車では、靴を脱いで、前のシートに足をかけて・・・。これが旅のスタイルだった。中にはステテコ一丁になるおっちゃんがおってねー。なつかしいなー。

しかし、新幹線の中ではそんなおっちゃんはおりません。同じ日本人だから、おって当たり前だと思うんだが、これが不思議におりません。

1968年、いまから40年前の収穫多かりし木曽路の旅、各駅停車で名古屋駅へ着いた時点でもって終了。あとは京都まで、新幹線で移動するだけ。18時45分、京都着。

|