穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1・その2へ・その3へ・その4へ・その5へ

0.予告編2008年9月のはじめ、長野県松川のリンゴ畑を訪れた帰り、高速で帰るのも芸がないからと、国道256号で清内路峠を越えた。そのまま進めば、妻籠宿を経て木曽川沿いの国道19号へ出るのだが、ふと気が変わって馬籠宿へ寄ってみた。馬籠宿へは1990年代以降2、3度訪れていたので、まあ、こんなものでしょうと、特別な思いもなく何枚か写真を撮っただけで帰ってきた。

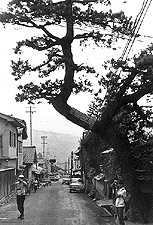

帰って写真を整理していて、一枚の写真(左上)がふと気になった。「七笑?」、木曽路でよく見る銘柄だから、特に気にもとめずに撮ったのだが、どこかにこんな写真が残っていたぞ。残っているとしたら、あのときに違いない。昭和40年代前半、高校の写真部の顧問をしていたとき、撮影旅行と称して、夏休みに馬籠宿へ行ったことがある。アレに違いない。アルバムを探してみた。あった。写真右がそれである。昭和43(1968)年のものである。驚いた、こんなだったのか。 高校生と一緒の写真は、以前立山へ登ったものを、このシリーズの一つとしてUPしたが、どうもいま一つで、この馬籠行きも割愛しようと思っていた。しかし、この2枚を比べてみて考えが変わった。ちょうど40年前(2008年現在)の馬籠である。これを見ていただくのも意味があろうと考えた。

それともう一つ、この馬籠行きの少し前、私は、2冊の写真集に出会っていた。沢田正春著『木曽路』、昭和41(1966)年4月木耳社刊と、同『木曽街道』、昭和42(1967)年10月刊の2冊(写真上左)である。 沢田正春氏は写真の世界では全く無名の人であったが、ダム建設の一労務者として訪れた木曽谷に感銘を受け、借り物のカメラで撮影をはじめ、自分でアルバムを作っていたのが、所属する建設会社の目に止まり、竣工記念として紙焼きのアルバムを100冊作り、関係各方面に配布したところ、大好評を受け・・・、という経緯で写真集になったのだという。その経過はともかくとして、その努力に感銘を受けた。第1集『木曽路』発刊の時点でも、自分のカメラは持っていなかったという。スゴイ人もおるものだと驚いた。 1.京都から落合川まで

|

|

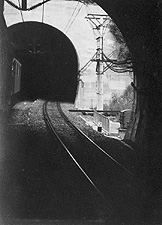

多治見からはD51が牽く(写真左)。トンネルに入るたびによいしょと窓を閉める。そのすきまから入り込む煙のにおい。中津川からは重連になって(写真右)、落合川へ13時46分着。

|

何や、宣伝と内容が違うやないか。馬籠の話と違うのか。

ゴメンナサイ、これはまあ儀式みたいなも。私の旅日記は、鉄道の話がないと始まらないものでして・・・。次からはもうちょっとまじめにやります

2.落合宿

落合川。かつて山行きの途中、ここを通るたびに、一度下りてみたいと思っていたところである。しかし、旅情を誘ったダムの水も、きょうは灰色の空を写して、どんよりと重い。

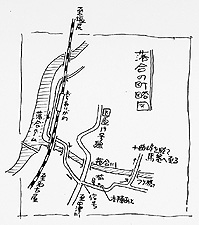

中央線をくぐり、落合川を渡って、落合の街へはいる。京都から数えて、第26番目の宿場町である。道の上へ大きな松の木が張り出していたり、旧い道標があったりする。それらが細い格子のはまった家々とあいまって、旧宿場町の雰囲気を醸し出す。

道しるべ、「右ハ木曽、左はなごや」とある。

明治天皇御小休所という落合宿本陣の写真を撮ったりして、バス道から分かれて左へ折れ、再び落合川をつり橋で渡って、十曲峠への登りにかかる。

3.落合宿・石畳

つり橋を渡って少し行くと、「中仙道落合の石畳」との標識に出会う。現在は「中山道」が正式名称だということで、ほとんどこれに統一されているが、このころはまだ「中仙道」が多用されていた。石畳の少し手前で、ムギワラ帽子に赤のブラウス、紺のスラックス姿の大学生風の女性とすれ違う。そんなことをおぼえているくらい人は少ない。 (おぼえていたのは、70歳を過ぎたいままでという意味ではなしに、このときの旅から帰ってアルバムを作った時点までという意味、念のため。こんなこと全部おぼえていたら人間死んでしまいます。)

形や大きさの整わない荒々しい石畳が現れる(写真左)。単なる山道と大差なし。頭に描いていたイメージと異なる。細い雨の下で、カメラが濡れるのを気にしながら写真を撮る。

それからものの2,3分も行くと、石畳茶屋という茶店があって、その前から50mほどきれいな石畳が続いている。うっそうと茂る木立、その間をぬって雨に濡れる石畳。みな歓声を上げてカメラを向ける。しかし、考えてみるとこれは映画のセットだよ。

|

そうこうしている間に雨が激しくなり、茶屋に転がり込む。馬籠までは30分ほどだという。何とでもなるだろうと、部屋に上がり込んで腰をすえる。40分ほど休んだだろうか、雨はようやく小降りになる。

4.馬籠まで

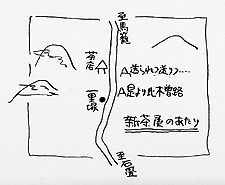

雨が小降りになったのを機に茶屋をたつ。石畳を越して、深い木立の中を20分ほど上り詰めると視界が広がる。ここが十曲峠である。広くて明るいため、峠という感じはしない。その一角に新茶屋がある。谷を一つ隔てた山には、さきほどの雨のなごりの白雲が来去して、いかにも日本的風景である。

|

一里塚があり、「これより北木曽路」の碑がある。さらには、「送られつ送りつ果ては木曽の穐(あき)」という芭蕉の句碑がある。

|

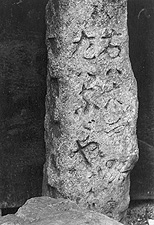

‥‥新茶屋に、馬籠の宿の一番西のはずれのところに、その路傍に芭蕉の句碑が建てられたのは、何といっても徳川の代はまだ平和だった。

木曽路の入口に新しい名所を一つ作る。信濃と美濃の国境にあたる一里塚に近い位置を選んで、街道を往来する旅人の眼にもよくつくような、緩慢な丘の裾に翁塚を建てる、‥‥(中略)‥‥碑の表面には、左の文字が読めた。

「送られつ送りつ果ては木曽の穐 はせを 」 「これは達者に書いてある」 「でも、この秋という字が私にはすこし気にいらん。のぎへんが崩して書いてあって、それにつくりが亀でしょう。」 「こういう書き方もありますさ」 「どうもこれでは木曽の蝿(はえ)としか読めない」 こんな話が出たのも、一昔前だ‥‥島崎藤村『夜明け前』より

いったん上がった雨が、また細く降り出す。湿度が高く蒸し暑い。30分で行けるときいた馬籠へは、その倍、1時間を要して5時少し前につく。やどは民宿「下井筒屋」、京都からの方ですねと迎えられ、離れへ通される。雨後の夕焼けがきれいだった。

通された部屋には、句碑の拓本がかかっていた。これやな、さっき見た石碑の拓本や。

「送られつ送りつ果ては木曽の穐(あき)」と読むらしいが、「送られつ送り川なんたらなんたら木曽のなんたら」としか読めんな。この「川」みたいな字がなんで「つ」やね。そういえば、最後の「木曽のなんたら」も確かに「木曽の蝿(ハエ)」やね。

夕食を運んできた奥さんが、銚子をひょいと持ち上げて、「これは先生にだけ、地元のお酒です。生徒さんはダメよ」、といいながら、一緒について来ていた若い教員をにらんで、「あんたもダメよ」。

ここまでの写真を見てくださった方は、高校生にしてはちょっとひねたのがおることに気がつかれたはず。実は出発の前日になって、生徒が一人参加できなくなった。民宿のキャンセルもきのどくだし・・・と思いながら、近くにいた新任のNさんに、「一人穴があいた。馬籠へ行くんやけど、あんた行かへんか。もちろん費用は自前やけど・・・・」というと、「行きます」と二つ返事でついて来た。奥さんは、その彼を生徒と間違えたわけ。「そうや、そうや、これ(地酒)はワシだけやぞ。生徒はアカン。お前もアカンぞ」。

| 目 次 へ | その2へ進む | このページのトップへ |