穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1・その2へ・その3へ・その4へ・その5へ

7.妻籠

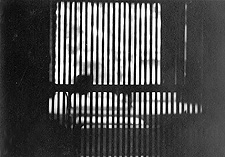

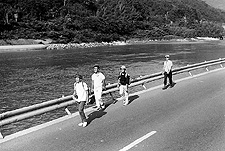

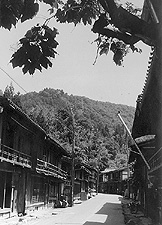

妻籠へ入る。道の両側に旧宿場町の面影が残っている。 右の写真に見るように、このころはまだ電柱が残っていた。妻籠宿で、表通りから電柱が消えたと聞いたのは、この後どれぐらいしてからだったろうか。重要伝統的建造物群保存地区に選定されたのが1976年だというから、多分このとき(私たちが訪れたとき)から10年以上も後のことではなかったか。それにしても、別に人払いをしたわけでもないのに、通りには誰一人居ない。夏の暑いときだからということもあるのだろうが、妻籠観光の中心地として、いまでは考えられないことである。

光徳寺、いま妻籠の写真を見ると必ず登場する有名な場所である。天正11年、下伊那川路村開善寺の性天和尚が、この地に五間4面の薬師堂を建てて隠居したのが開基だという。

脇本陣の前の店へ上がり込んで五平餅を食べる。私は、どうもこいつが苦手である。しかしそれしかないのだからしかたがない。

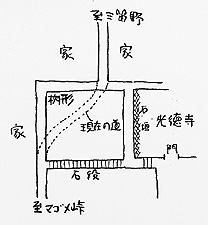

妻籠宿枡形あと。

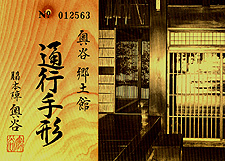

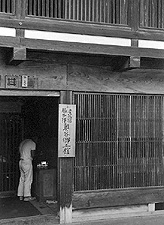

荷物を店に預けて脇本陣の郷土資料館に入る。屋号は奥谷(おくや)、姓は林。鎌倉期三浦流の武士で、木曽氏の家臣として馬籠城において戦功のあった林六朗左衛門を祖として、代々、脇本陣問屋を勤めていたのだという。

馬籠の藤村記念館でもそうだったが、ここでも堂々と写真を撮っている。普通こういう何々記念館などというところは、撮影禁止が普通である。そこで、堂々と三脚を立てて写真を撮っているのだから、隠れて撮ったとは考えられない。「どうぞ、撮っていいですよ」ということだったのだろうか。いまはやはり「撮影禁止」の張り紙があるのだろう。

先ほどの店へ戻ると、野球は8回裏。中盤に興国が挙げた1点がきいて、1対0のまま。9回表静岡の攻撃を見て、興国の優勝を見極めて出発。 8.妻籠から田立まで

高校野球を見て、一瞬現在の世界に戻ったのだが、その後もっと切実な現実が待っていた。 妻籠をあとに蘭川沿いの道を20分ほど、木曽川沿いの国道19号へ出る。その蘭川と木曽川の合流点から、中央線田立駅までの途中約2.5Km,国道を歩いたのだが、その間地面に足をつけて歩いている人間は私たち5人だけ。しかし、まあこれは予測されたことだった。

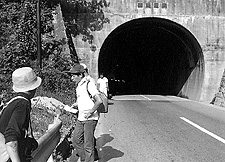

田立の少し手前に300mほどのトンネルがある。旅行する前に地図を読まないことはないので、トンネルの存在は知っていたはずである。しかし現地について驚いた。なんと歩道がないのである。迂回するにも片方は川だし、片方は山。これはエライことになった。いまさら引き返すわけにも行かないし。

いつもの山行きなら、間違いなく懐中電灯は持っていた。しかし、今回は民宿泊まりだから、これはいらんだろうと持ってこなかった。甘かったと悔やんでも後の祭り。誰か懐中電灯持ってヘンか・・・。そんなもの持ってるはずがない。強行突破するしかしかたないな。大きな荷物を満載したトラックがびゅんびゅん通る。道ばたに立っているだけでも怖いのに、トンネルに入ろうというのである。

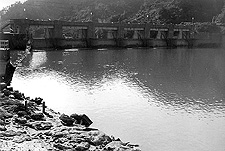

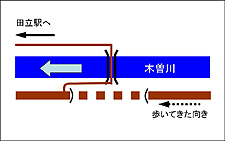

あー、怖かった。ほんま怖かった。おそらく追い抜いていった運転手たちもびっくりしただろう。トンネルの中に人間がいるなんて、想像もしないだろうから。 トンネルを抜けたところで木曽川を渡る、国鉄中央線田立駅へ着く。 当時のメモにはこれだけしかない。とにかく国道のトンネルを抜けたことは強烈な印象として記憶に残っているのだが、その前後のことは全く記憶にない。下の写真のトラス橋は木曽川に架かる橋だろうとは思うのだが、それすらしっかりした記憶はない。現在の国道19号は、中津川の方から来て賤母大橋を渡り、トンネルの対岸へ出るという全く次元の違う道になってしまっている。問題は、この橋が木曽川に架かる橋として、撮影場所がどこかということである。

まず状況確認から。国道19号が木曽川左岸(下流に向いて左側)を通っている。私たちは、その国道を下流に向かって(川を右に見て)歩いてきてトンネルを抜けた。当時のメモによると、「トンネルを抜けたところで木曽川を渡る」とある。目的地・田立駅は、木曽川右岸(国道の対岸)の橋より下流にある。 まず上の写真。このように道路の左に橋が見えるのは、左岸の下流からか、右岸の上流からかである。道をよく見ると砂利道である。車がびゅんびゅん通る国道19号でないことは一目見れば分かる。

道路地図をもう一度しっかり見直すと、バイパスの賤母大橋が目立ちすぎて影が薄くなっているが、例のトンネルを抜けたところで、すぐにUターンして、200m弱ほど川沿いに道があって、それが橋につながっている。トンネルの外側に上流に向かう道があったのだ。ややこしい道造るな!。上の写真の画面右外がトンネルだったのだ。

と、話が決着したところで、左の写真。これも国道でないことは間違いないから、当然対岸に渡ってからのものだと考えた。ところが、矢印が川の方をさしている。滝は川の反対側の山の上である。理屈に合わない。これも迷宮入りかと悩んでいたのだが、先ほどのUターンで話が解決した。この看板は、トンネルを出たところのUターンの場所にあったのだ。田立の滝の矢印は川の向こうを指していたのだ。写っている木曽川は画面奥が下流である。別にそんなこと、どうでもエエのやけど。 やっとの思いで国鉄(JRじゃありませんゾ)田立駅へ着く。ここからはバスや。 時刻表を調べる。何か書いてはあるのだが要領を得ない。意味が分からない掲示はいまでも珍しくないが。・・・これは駅できくしかないな。「田立の滝へ行くバスは・・・?」、「あー田立の滝ね、あれは日曜日だけだよ、きょうは・・・なし」、「なに・・・?!」。

かねて予約しておいた霞仙荘に着いて驚いた。まさに仙人が霞をくっているようなところ。戸を開け閉てするとはずれてきたりする。「この小屋もガタ来たね。なおさなダメだね」、と宿のオバさんがいう。こちらが言いたい台詞。しかし住めば都、われわれ以外に客はなく、だだっ広い小屋の中で、思い思いに床をとって寝る。

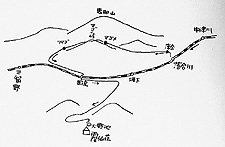

そのときの概念図である。木曽川が書いてないが、田立、坂下付近では鉄道の妻籠側、大野池からいうと向こう側に沿って流れているといっていい。中津川から来て田立の次の駅が三留野になっているが、いまは「南木曾」に変わっている。

霞仙荘の窓から見た付近の様子らしい。いまとなっては全く記憶にないが、この付近はこのようなバンガローがち並ぶキャンプ場になっていたのだろう。

|