穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1・その2へ・その3へ・その4へ・その5へ

5.馬籠

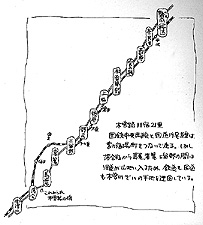

‥‥木曽路はすべて山の中である。あるところは岨づたいに行く崖の道であり、あるところは数十間の深さに臨む木曽川の岸であり、あるところは山の尾をめぐる谷の入口である。一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。‥‥(略)‥‥馬籠は木曽十一宿の一つで、この長い谷の尽きたところにある。西よりする木曽路の最初の入口に当たる。そこは美濃境にも近い。美濃方面から、十曲峠に添うて、曲がりくねった山坂を攀じ登ってくるものは、高い峠の上の位置にこの宿を見つける。街道の両側には、一段ずつ石垣を築いてその上に民家を建てたようなところで、風雪を凌ぐための石を載せた板屋根がその左右に並んでいる。‥‥島崎藤村『夜明け前』より 昭和43(1968)年8月22日

6時前に目が覚める。一部に青空が見えているが、ほとんどは雲に覆われて、あまりいい天気ではなさそう。7時前から、霧が出てくる。宿の奥さんは、「このような霧が出るときは晴れることが多いですよ」という。 馬籠の朝である。砂利道の両側に藤村がいう「石垣」が見える。それにしても大きな荷物。何が入っているのだろう。

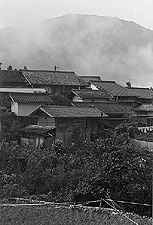

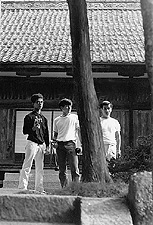

上の2枚は、この項の最初に見てもらった写真だが、左が昭和43(1968)年当時、右が現在、平成20(2008)年のものである。当時すでに、藤村記念館はできていたし、いわゆる観光地化されかかってはいたが、まだ、藤村の『夜明け前』の風景がそのまま残っていた。  村のはずれから大きな山が見えた。民宿の主人に尋ねると、「恵那山ですよ。このあたりでは一番高い山です」と、誇らしげにいう。 「いま、あの山の下でトンネル工事が行われています。木曽谷と伊那谷がつながるそうですよ」‥‥ふーん、そうですか、と気のない返事をしたのを思い出すが、いまになってみると、そのトンネルが中央自動車道の恵那山トンネルだったことに思い至る。あれから40年、時代が変わってることを実感する。

8時ごろ民宿を出て、まず永昌寺へ行く。『夜明け前』に万福寺という名前で出てくる寺である。街道から100mほど離れた丘の中腹にある。藤村の墓などがある静かなところ。霧が晴れだして、恵那山が姿を現す。別名船伏山といわれるとおり、船を伏せたようななだらかな稜線を見せる。 写真右、芙蓉の花である。馬籠ではいろんな所に咲いていた。私は例によってその花の名前が分からない。あまりたくさん咲いているものだから、人に尋ねて、やっと、これが芙蓉かと知った次第。

街道から永昌寺への道。ひょっとしたらこの左の石段を登ったところが寺だったかも知れない。ちょっとした登り道で、右の木なども風景にうまくマッチしていい雰囲気だった。ここで一枚と三脚をセットしていたら、折良く荷物を担いだお婆ちゃんがゆっくりと登ってきた。

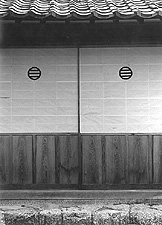

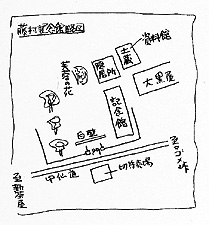

藤村記念館。朝が早いせいか、人も少なくきわめて静か。明るい朝の光が白壁に映える。 藤村の家は、代々馬籠本陣を勤めた家柄で、彼の父で、17代目だという。だが、その家は明治29年の大火で焼けた。『桃の雫以後』には、”私の郷里も村の火災後だいぶ変わりまして、今日ではほとんど往事の面影をとどめてはいません。旧宅もその折りに焼け、わずかに祖父の隠居所であった二階建ての家のみが裏側に残っています”とある。

門を入った正面の白壁に小さな額がかけられている。入ってきた誰の目にも止まる。それには、茶褐色のキャンバスに黒の字で、

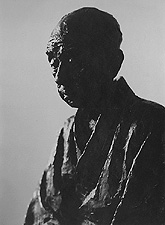

記念館の中にある藤村座像のライティングまたしかりである。外から見れば、何の変哲もない障子窓が、その内側に置かれた座像への採光窓になっている。それが下手なスポットライトをいくつも照らすよりも、遙かにすばらしい効果を上げている。オランダの画家レンブラントのアトリエもかくあったかと思わせる。お見事という他はない見事な演出であった。

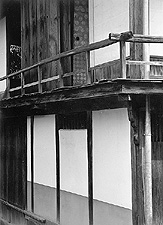

小説『夜明け前』に出てくる伏見屋は、本陣の庭から記念館の屋根越しに見える実在の大黒屋である。小説には、”石垣の上に高く隣家の伏見屋を見上げる云々”とある。

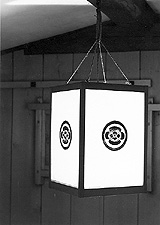

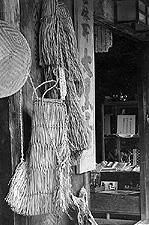

その大黒屋は「お休所」と記されていて、入口にさりげなく蓑などが掛けられている。これも一連の舞台装置の一つであるが、れだと感じさせないところが憎らしい。

|