穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1・その2へ・その3へ・その4へ・その5へ

6.馬籠から妻籠まで

だらだら坂を登って馬籠の宿はずれに立つ。恵那山が高い。ススキが生えていたりして、はや初秋のムード。2190mのこの山について、藤村は次のように書いている。

馬籠から30分ほどで峠部落に着く。昔の街道時代そのままを思わせる家々は囲いもなく、道に沿ってぎりぎりに建っている。

軒端にトウモロコシがつるされ、冬に備えてマキがが準備されている。

集落の中程、道ばたに小さな生け垣の囲いがあって、「峠之御頭頌徳碑」なるものがある。一瞬峠のテッペンを表すのかと考えたが、徳をたたえるとなると、ちょっと話が変わってくる。事実、ここは「峠」と呼ばれる集落であって、峠そのものではない。

石が置かれた屋根がある。静かであった。人は山へ働きに行っているのであろうか・・・。「過疎」という言葉が、そのころあったのかどうか。今思うと、それはまさに過疎そのものだった。

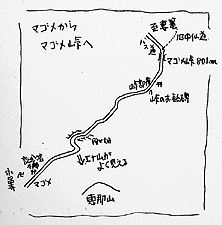

海抜801m、馬籠峠に立てば、累々たる木曽の山々の手前に、白く見える木曽川と、三留野あたりの町がかすんで見える。茶店の主に、「御岳は?」ときけば、「ここからは見えない」という。

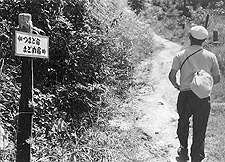

バス道から離れて、幅1mほどの旧中山道を下る。

どっちが男滝でどっちが女滝?。

12時、そこを出て再び旧中山道を下る。写っているのは、昨夜、銚子片手の民宿の奥さんに、「あんたもダメよ」とにらまれた、ひねた高校生である。

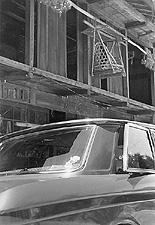

写真左、重さ120Kgに制限された滝見の橋。清澄な空から照りつける真昼の太陽が、くっきりとコントラストをつける。その短い影が、木曽の山々の静かさを強調する。

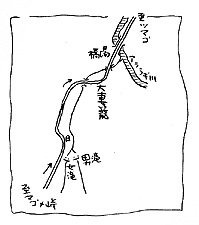

13時ごろ、大妻籠につく。明るい感じのする村である。細い谷沿いの道を歩いてきて、急に開けたところへ出たせいかもしれない。

|