穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

|

■8月7日(水)

米沢を過ぎたあたりで空が白みだす。これから板谷峠だなと思う。ここはこの前十分見てあるのでそのまま眠ることにする。対向列車待ちのためか、板谷で長い間止まっていたようである。 ◆鉄道に興味をお持ちの方へ。

米沢からの板谷峠を直流電機で越えた列車は、福島からさらに交流電機にバトンタッチされ、朝もやのたちこめる郡山へ6時31分に着く。 磐越東線用蒸機D60 21.磐越西線・郡山発

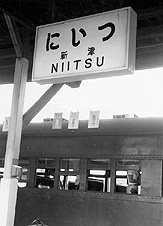

7時15分、磐越西線新津行きに乗り換える。

喜多方までは電化されており交流電機が牽く。郡山を出ると遥か彼方、頂上を雲に隠した磐梯山が現れる。窓から吹き込む風が寒ぐらい。 22.ここにもあったスイッチバック / 磐越西線・中山宿喜久田、安子ヶ島、磐梯熱海と過ぎたところが中山宿。蒸機時代のスイッチバックのなごり。勾配配線のため側線へ入って停車。会津若松発の上野行急行が通過するのを待つ。当時、板谷峠などは雑誌で喧伝され、その存在をよく知っていたが、ここにこんなスイッチバックがあるとは、不覚にも知らなかった。

いまはどうなっているのかとWikipediaで調べてみた。「1997年(平成9年)3月22日 - 【改キロ】磐梯熱海 - 中山宿 - 上戸(-0.7km)(中山宿駅スイッチバック廃止に伴う)」との記事がある。20年ほど前までは(2019年現在)、スイッチバックが使われていたことになる。現在、高速の磐越自動車道がこれと並行して走っている。2,3度通ったことがあるが、そういえば確かに勾配区間である。

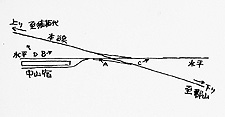

郡山から来た列車は、左の地図の右端から勾配を登ってくる。そのまま左の側線へ入り、中山宿駅へ止まる。 地図Cの地点。地図の右下(郡山の方から)から登ってた列車から、水平な山側の側線を見ているところ。こういう水平な線と並ぶと、勾配がわかりやすい。ほう、こんな坂を上ってきたのか。

地図Aの地点。登ってきた列車が、本線から左へ分かれて水平なホームへ入ろうとするところ。画面に見えているのが本線。勾配がわかりにくいが、本線が登り。側線(いま乗って入る列車が入って行こうとしている線)が水平である。

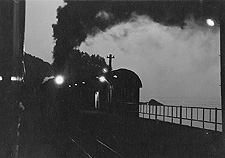

地図Bの地点。ホームに止まった列車内から、本線を通過していく急行(小屋の左後ろの勾配を上っていく)を見ているところ。

急行は、勾配を登りながらカメラの前を通過し、左へ上っていく。地図Dの地点。列車の窓からカメラを回しただけだけど。最後尾を撮ろうとしたらホームの植木が邪魔をした。 23.高原鉄道は行く

日本硫黄観光鉄道(*)。

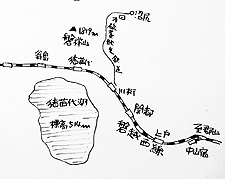

*写真が残っているのだから撮ったことは間違いない。アルバムに右のような地図が載っていて、川桁〜沼尻間の鉄道のようである。地図は私が書いたことは間違いはないが、出所はわからない。多分旅行ガイドブックか何かからの引き写しだと思えるが、とにかく前後関係にまったく記憶がない。写真の雰囲気を見るに、何となく廃線直後のようにも感じられる。

ネットで検索してみると「日本硫黄沼尻鉄道」で出てきた。最盛時は、沼尻鉱山で採掘された硫黄を川尻駅まで運ぶのに使われた貨物輸送主体の鉄道だったという。明治41年より馬力による輸送を開始した。その当時の軌間は609ミリであったが、大正2年、762ミリの軽便サイズに改軌。その後鉱山も閉山し、昭和39年に日本硫黄観光鉄道、昭和42年には磐梯急行電鉄と改称したが、昭和43年7月 、会社更生法の適用を申請。10月14日、 会社倒産。それに伴い全線休止。昭和44(1969)3月27日、 全線廃止にいたるという。 この旅行が昭和43年8月だから、会社更生法の適用を申請してから会社倒産に至るまでの間ということになる。全線休止の2か月前だから、元気がないのは当然だ。驚いたのは岡本敦郎が歌う『高原列車は行く』の舞台になったともいう(Wikipediaによる)。「汽ー車のー窓か―ら、ハンケチ振ればー」というあの歌は、八ヶ岳山麓の小海線あたりがモデルになっていたのだろうと思い込んでいたが、この鉄道が元気だった時代がモデルだったと。磐梯山やスキー場へ行く観光客に利用され、夏は学生旅行、冬はスキー客で混雑したという。(2019年記)

磐梯山は、いったんその頂上を雲に隠したが、列車が猪苗代の駅に着いたときに、ひとときそれが晴れて、美しい姿を見せる。東海道線から見る伊吹山のスケールを大きくしたものといえばいいのだろうか。列車はそのあと、磐梯山の裾のに当たる斜面を大きく蛇行しながら会津若松へと下っていく。 24.鶴ヶ城跡

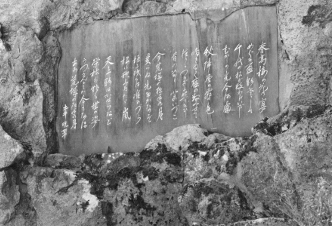

1384年、葺名直盛の築城。江戸時代には親藩松平氏の居城であったが、明治維新、滅びゆく徳川幕府に忠誠をささげて一か月の籠城の末、城は落ちた。明治元年9月22日のことである。

会津若松の街は、タクシーの中から見た印象では意外と落ち着きのない街である。もっとも足で探せば、本来の姿を探せ出せるのだろうけれども。

明治維新に焼けたという鶴ヶ城は、石垣だけが原型に近いものを残しているらしくその上に、とってつけたような新しい天守閣が建てられている。こうなると公園としての価値しか持たなくなる。 |

|

このページのトップへ