穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

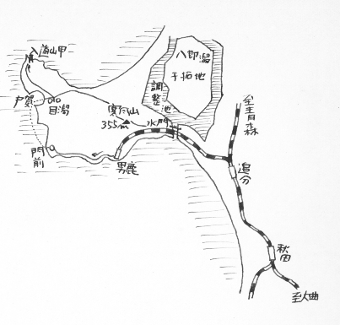

さてこれでユネスコ大会は終了した。大会中は「まあ適当にしておってもらったらいいですよ」、と半ばお客さん公認だったけれども、それが終わったとなるとそうはいかない。生徒を引率して来ているのだから当然京都までの責任はある。50年以上前の話で、断片的に多少の記憶が残っているだけだが、出発前にある程度のスケジュールは決めておいたはずである。前項でも述べたように、このあと秋田から男鹿半島を一巡りして、竿灯祭りの夜に秋田発。奥羽本線経由で福島へ。東北本線で郡山へ。磐越西線で新津へ。そこから信越本線、北陸本線経由で米原へというアホなことをやろうというのである。

さてこれでユネスコ大会は終了した。大会中は「まあ適当にしておってもらったらいいですよ」、と半ばお客さん公認だったけれども、それが終わったとなるとそうはいかない。生徒を引率して来ているのだから当然京都までの責任はある。50年以上前の話で、断片的に多少の記憶が残っているだけだが、出発前にある程度のスケジュールは決めておいたはずである。前項でも述べたように、このあと秋田から男鹿半島を一巡りして、竿灯祭りの夜に秋田発。奥羽本線経由で福島へ。東北本線で郡山へ。磐越西線で新津へ。そこから信越本線、北陸本線経由で米原へというアホなことをやろうというのである。京都支部担当の先生との打ち合わせのときには、「大会は秋田竿灯まつりの日程に合してあるから、ぜひそちらの方を回って帰ってください」ということだった。その時点では竿灯まつりそのものがどのような祭りなのか、全く知識がなかったが、一緒に行く生徒たちが、まあとにかく行きましょうということで、簡単に決まってしまったことを思い出す。 そんなことで、まあとにかく男鹿半島へ。 09.田沢湖発

13時01分、田沢湖発の各停に乗る。車内110%ぐらいの混雑率で大曲(田沢湖線と奥羽本線との合流駅)まで立って行く。

河原で牛が遊ぶ玉川。雄物川と合し日本海へそそぐ。

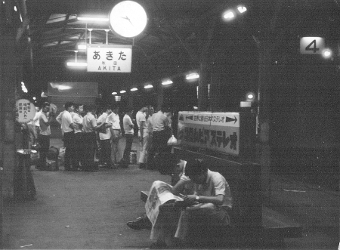

ほとんど待ち時間なしで14時06分発の奥羽本線青森行きに乗り換える。秋田の竿灯祭りに行く人が多く、車内かなりの混雑。うまく座れる。しかし秋田までは大した収穫もなし。15時29分、秋田着。

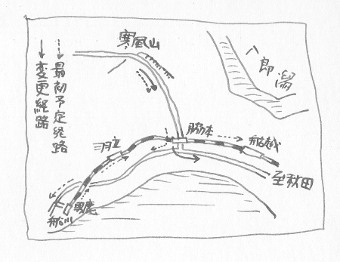

Web版作成に当たって地図を見ていたら、当時の田沢湖線(盛岡〜大曲間)と奥羽本線の大曲〜秋田間は現在の秋田新幹線になっているらしい。世の中変われば変わるもの。当時はまだSLがごろごろしていたが。

10.秋田付近にいたSLたち

秋田駅構内。まだ電化されておらず、架線のない構内は広く見えた。このときは、田沢湖線で大曲まで、そこから奥羽本線で秋田へ出たはずだから、秋田駅へ到着直前の車内から撮ったものであろう。 乗っている列車の車内から撮るのであるから、ポジションは自由に選べない。望遠レンズなどまだまだの時代である。どんなに遠くても標準レンズ一本槍。近かけりゃ近いで全体が入らないしで大忙し。

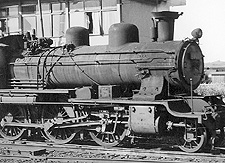

多分、秋田駅にいたのだろう。ご存じD51。蒸気機関車の代名詞みたいなヤツで、東海道線でも貨物列車を牽いて、毎日黒い煙を吐いていた。私が勤めていた大谷高校は、東海道線から細い道一つ隔てた場所にあったから、毎日こいつを見ていた。風向きによっては、煙がグランドへ流れ込んで、野球の試合などをやってるときは、「ケムリタイム」で試合中断。やっかいなヤツだった。それもいなくなって10年もたつと、懐かしくなるのだから不思議である。

これも手前はD51である。向こうは9600。Wikipediaによると、使用開始は1913年(大正2年)、日本で初めての本格的な国産貨物列車牽引用のテンダー式蒸気機関車だという。私が、鉄道に興味を持ちだしたころには、京都近辺にはいなかったが、息の長い機関車で、九州へ行くとよく見かけた。そんなこともあってか、炭坑の周辺でよく似合う機関車だった。

タンク機関車が2台。手前はC11。向こうにいるのはよく分からないが、これも多分C11であろう。炭水車をつける代わりに、機関車本体の後部に石炭を積み、ボイラーの両側に水槽を持っている。短距離区間を専門とし、力よりも小回りのよさを特徴とした。これも京都近辺ではまったく見ることはできなかった。そんなこんなで、タンク機関車を見るとうれしかった。

8600である。1914年(大正3年)から1929年の間に687両製造された旅客用機関車の名機だという。たしか、日本初の特急列車を牽いたのが、この8600だったはず。上の9600は、京都近辺で見かけることはなかったが、8600は、C51などとともに、京都ー山科間の補機として使われていた。昭和20年代のことである。京都山科間は、京都から山科に向けて登り勾配になっている。D51が牽く貨物列車の最後尾について後押しをするのである。見たところ、後押しをするほどの力があるとも思えなかったが、まあ、何とか役にたっていたのであろう。

C11である。遠くにいたものを無理に伸ばしたらしくて、ピントが甘い。当然こんなものは没にするべきなのだが、なんせ、タンク機関車への思いが強い。少々のことなら、無理しても・・・ということでゴメンナサイ。

?・・・・ようけ、おるな。これは何や。 11.秋田発

15時44分発、男鹿行きのディーゼルは5両編成。いちばん前に席を占めて蒸機を狙う。

秋田から追分までは男鹿線(左)と奥羽本線が並走する。「追分」というのは、たとえば東海道と中山道との分かれ道などに使われると思っていたが、このように片方が行き当たりの短い道にも使われるらしい。

追分で奥羽本銭と別れる。

天王町を過ぎたあたりで八郎潟干拓地調整池の水門を見る。鮮やかなオレンジ色が印象的。もう1枚

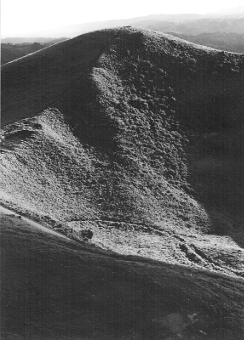

船越に至ると右手前方に寒風山が姿を見せる。全山短い草に覆われたきれいな山だが、悲しいかな、その上に回転展望台。著しく景観を害する。

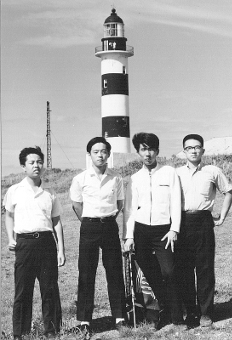

寒風山が後ろへ去ると、左手に海が迫って来て16時45分、男鹿着。一行4人。男鹿駅のホームにて。 駅前のバス乗り場にはザックを持った連中がたくさん並んでいて、多少うんざりする。

タクシーに門前までの値段を訊けば800円ほどという。よしこれで行こう。海岸に沿って30分ほど走る。能登半島とよく似たイメージ。5時少し前に門前着。 12.男鹿半島・門前

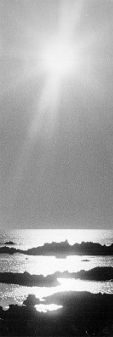

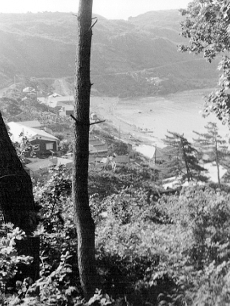

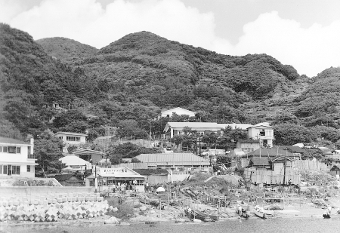

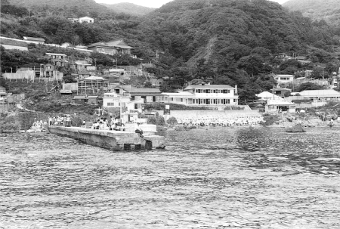

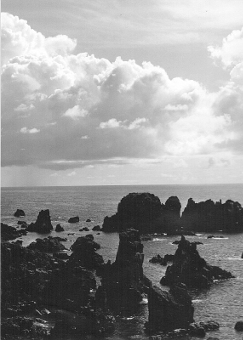

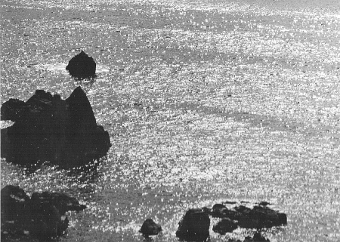

門前は男鹿半島の南西端に位置する小さな漁村である。そんな漁村を見下ろす海岸段丘の斜面に、何を間違えたのか、旅館が数軒点在する。オレンジ色の光が緑の岬に映えて、印象派の夕暮。 ■8月6日(火)

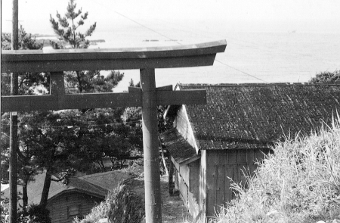

朝、7時半ごろ起きだす。少し雲があって最上の天気とは言えないが、まあまあというところ。一番の船は9時40分という。あたりを散策する。原爆慰霊祭テレビ中継。 近くに小さな火の見櫓があったり、お宮があったりする。小高い丘の斜面を登れば眼下に漁村が見える。

|

13.門前発

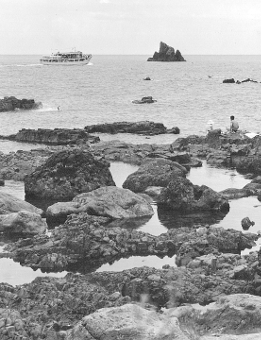

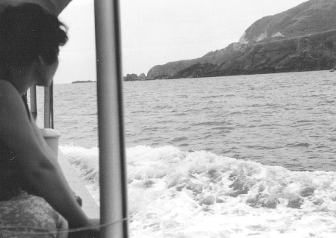

9時過ぎに宿を出る。すでに桟橋の上には多くの人が待っている。船は船川から来るので、すでに客を積んでくるはず。その上にこの人数ではたまったものじゃない。一便遅らすことにして、写真を撮りに海岸を歩く。曇っていてコントラストがつかずものにならない。右は、満員の乗客を乗せて出てゆく一便。 ▲アクシデント

14.やっとのことで3便に11時40分発の第三便は少し遅れてやってくる。バスでやって来た団体がどやどやと乗り込む。定員の都合であと20人しか載せられませんという。オイオイそれはないで、こちとらは朝から待っているんだぞ。もっとも二便に乗らなかったのはこちらの都合だけど。とにかく団体のおこぼれ20名の中にもぐりこんで、やっと門前発。遠ざかる門前の集落と、桟橋に残された人たち(右)。

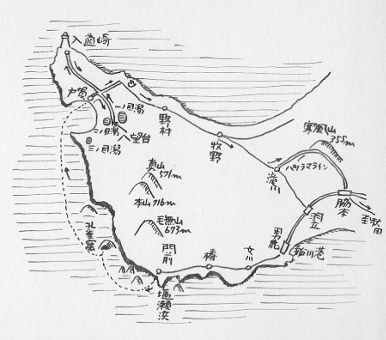

男鹿半島は秋田市の北西にある日本海に突き出た半島である。東西約28Km、南北約20Km.面積約224K㎡。成因は海底が隆起したものといわれ、随所に段丘が存在している。その景観は北面が女性的、南西面が男性的といわれる。

途中船の上から彩雲が見える。横にたなびく一条の雲が青緑に輝いている。いつかの冬、西穂高へ登ったときに見た緑色の雲は神秘的ですらあったが、きょうのは明るい青空に浮かんで宝石のよう。エメラルドグリーンに輝く雲は、時間とともにその色を変え朱色、紫がかった赤から赤みがかった紫になり、そして明度を落として普通の雲となる。このまれに見る自然現象をカラーフィルムを持たなかった故に、記録し得なかったのは残念であった。 、

15.戸賀発・八望台

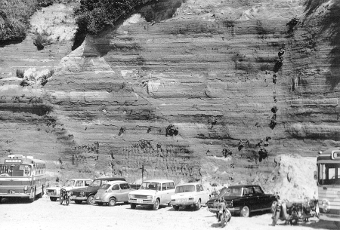

14時05分発、戸賀発のバスに乗れば、あっという間に八望台へ着く。一の目潟、二の目潟がバスプールを挟んだ両側の眼下に見える。10分間だけ下車できる。写真左:二の目潟、

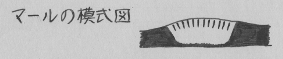

八望台、この雄大な自然を前に10分間で写真を撮れというのは無理な話。一の目潟も二の目潟も105mでは入り切らない。65mmに変えたいところだがそれさえも気がせいてできない。結局、105mmで中途半端な写真を撮る。特に一の目潟(写真右)は水位が下がって周囲に白砂の斜面が露出していたためかも知れないが、大きな貯水池という感がする。 この円形の爆裂火口(Maar)  八望台からの寒風山。 16.入道岬

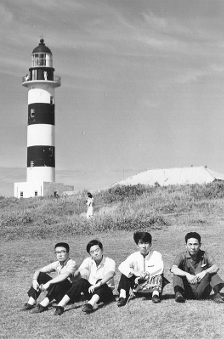

入道岬 男鹿半島西北端の岬である。黒と白に塗り分けられた灯台があり、その段丘上は広々としたスロープをなし、一面芝に覆われている。西南の太陽の方向はきらきらと輝き、その反対方は紫青色を呈する。男鹿半島は能登半島とよく似たとところがあるから、ここも禄剛崎と同じようなものだろうと考えていたが、ここだけは違う。スケールが大きい。バスプールには例によって例の如き建物があるのだが、芝生のスロープに立つとそれが見えなくなってしまう。自然に対する心遣いが感ぜられて気持ちがいい。なまはげのモデルがいて、一緒に写真を撮ると金100円なりという。

15時40分、入道岬発のバスで寒風山に向かう。バスはいったん八望台の方へ引き返し、戸賀からきた道へ入り、男鹿温泉郷へ向かう。男鹿半島の北面、北浦町と呼ばれるこのあたりは地形も滑らかで、そのまま海に続っている。北浦町から海岸を離れ、半島を横断する形で寒風山へ向かう。もう1枚 17.寒風山

男鹿半島の喉首に位置するコニーデ式火山群で、標高は355m。ちょっとした丘陵ほどの高さしかないが、あたりに遮るものがないため、頂上からの眺望は素晴らしい。特に眼下に広がる八郎潟干拓地一面の緑は印象的。しかし、それを見ながら、干拓前の八郎潟が見られたら、もっと素晴らしかっただろうと思う。

寒風山は、昔、「さむかぜやま」とか「妻恋山」「羽吹風山」とか呼ばれていたという。鳥海火山脈に属するという履歴から想像するダイナミックなものはどこにもなく、全体が芝生と短い草に覆われて、こじんまりとしたその姿とともに、親しみの持てる山である。

18.寒風山発

寒風山でバスは45分とまる。なんせ門前出発の遅れがある。だんだん先が心配になってきた。このまま行けば、船川着は18時だという。それから男鹿線に乗り継ぐとしたら、19時24分しかなく、秋田着は20時30分と意外と遅くなる。何とかならないものかと考え、脇本着の時間を聞くと17時43分だという。それなら一列車前の17時53分発に間に合う。

そんな話を車掌さんとしていたら、秋田行きのバスが追い抜いていく。アアアゝゝゝ・・・・、といっていたら、運転手さんがクラクションを鳴らして止めてくれる。急遽乗り換え。バスで秋田まで直行することになる。秋田まで、バス代別途支払い180円なり。

*面白いことがあったのだ。記憶のかけらも残っていない。

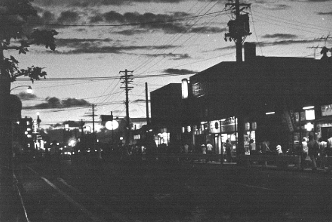

船川行きのバスを後に残した秋田行きのバスは、寒風山を駆け下り、脇本から左へ折れて、水位調整門を越え、追分三叉路から国道7号へはいる。秋田に近づくころには太陽も西に傾き、群れ動く灰色のふちの雲を黄金色に輝かせる。 秋田市内へ入るとはや竿灯まつり一色。祭りの飾りをつけた自動車、提灯を運ぶ若者。移動舞台の上で待機中の踊り子さんたち。いやがおうにも祭りの気分に引きつけられる。

19.秋田・竿灯まつり18時30分ごろ、秋田駅前に到着。駅の一時預けは満タンでだめだという。その横にある交番にも、「当所で荷物は預かれません」との表示がある。祇園祭を思わす人出の中で、重いバッグを下げての撮影は不可能である。こいつは困ったなと思ったが、それよりも先に腹ごしらえと、駅にほど近いところにある中華料理店に入って夕食をとる。その店で訳を話すと、「ああいいですよ」と引き受けてくれる。あり難い。

*この件も覚えていない。アルバムの文を読んでも思いだせない。自分の字であることには間違いないのだが、ふーん、そんなことがあったのかと思うだけ、記憶そのものが飛んでしまっている思いである。預かってくれた中華料理屋さん、相手は、おっちゃんだったのか、おばちゃんだったのか。姉ちゃんではなかったはず、もしそうなら生徒が頼んだのだろう。ふと思いついて頼んだのだろうけれど、必死の思いが通じたのだろう。

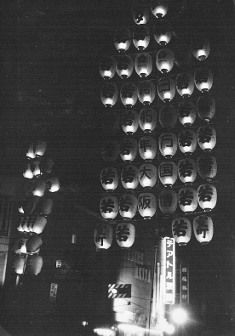

19時過ぎ店を出る。人の数は先ほどよりさらに増し、勝手の分からない我々は人の波に揺られて歩くだけ。それでもとにかく竿灯まつりなるものを見ることができる。

竿灯まつりは20時半ごろ終わる。正味1時間ほどだったろうか。もし初めのバスで船川まで行き、男鹿線に乗り継いでいたら、これが終わったころに秋田へ着いたことになり、文字通りの”あとの祭り”だった。

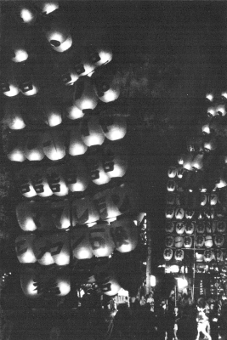

それにしても、提灯のついた竿を片手で持ち上げるのは、緊張感と力感がある。竿が倒れかかると、見物人の間からワート声がかかる。絶え間なく続くテンポの速い囃子の音がムードを盛り上げる。地方民の心意気の発露というところ。

夏の夜に揺れる光の群れ。 この秋田の代表的な七夕行事の歴史は、江戸時代中期以前にさかのぼるといわれ、「眠り流し」と呼ばれていたものを、明治中期からいまの「竿灯まつり」と称するようになったという。七夕行事の例にもれず、この竿灯祭りも、旧暦の7月6日の夜に行われていたが、改暦後は陽歴の8月6日の夜に行われてきた。近年それが5,6,7日の三日にわたっての行事となっているという。 |

このページのトップへ

を「目潟」と呼んだ古人の英知の豊かさ、それに対して「八望台」の名の貧しさをもう。八方360度の雄大な展望が見られるのを理由に命名されたという。よくある命名方法だ。「目潟の背」、そんな名を考えてみる。

を「目潟」と呼んだ古人の英知の豊かさ、それに対して「八望台」の名の貧しさをもう。八方360度の雄大な展望が見られるのを理由に命名されたという。よくある命名方法だ。「目潟の背」、そんな名を考えてみる。