穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1へ・その2

6.板谷峠 昭和41(1966)年10月2日(日)

カーテンを開けてみると案の定雨。7時55分の天気予報では、本州南岸にある前線が、予想外に発達して、その上を九州にある低気圧が東進する。一方、日本海にも気圧の谷があるという。

赤湯市街。古い町並みが残り、落ち着いたたたずまいが続いていた。 ◆『田沢湖高原・男鹿半島』から来られた方で、元に戻る場合,『ここ』をクリックしてください.

福島行き、普通列車。蒸気機関車かと思っていたが、ディーゼル機関車がひいていた。上の写真・蒸機C57は、対行の青森行き。入線してくるのが福島行き。何とも芸のないディーゼル機関車。赤湯駅ホームにて。写真左、蒸気機関車は青森行き。

米沢で10分停車。ホームへ降りてみると、前4両が切り離されているところ。うっかりしていたが、後ろ4両だけが福島行きであったわけ。 ここで、ディーゼル機関車が切り離され、EF64がやってくる。さあ、いよいよ板谷峠。

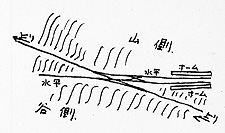

登り初めて最初の駅が大沢。列車は上り勾配から左へそれて、水平な側線に入る。その後、バック運転で、本線を横切って反対側のホームへはいる。

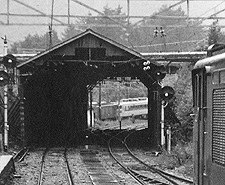

ポイントのところは、屋根がついていて、さすがに豪雪地帯を思わせる。

大沢駅ホーム。

山はいよいよ深くなって次は「峠」。まさにそのものズバリ、たった一文字の駅名に詩情を感じる。ホームの標識に海抜624mとある。

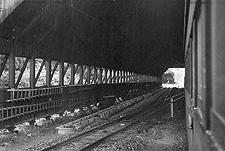

駅の構造は先程の大沢駅と略同一。最後尾の4等展望車から撮影する。

「峠」駅構内だとは思うが、どのあたりなのかは不明。外は一見雪景色に見えるが、露出オーバーによる白飛びである。 「峠」を出ると、トンネルを抜けて、次が「板谷」。「とうげ」が「」付になったから、「いたや」も「」付でないとカッコがつかなくなった。さてここでクイズ。カッコはいくつついたでしょう。

ここで勾配は逆になり、駅の構造もいままでの2つとは逆になる。つまり、勾配を下っていく列車は、どちらから来ても逆行せずにホームへはいることができるわけ。

板谷で25分ほど停車。まず貨物列車が上ってきてホームへ入る。その後を、EF64に牽かれたディーゼル特急”やまばと”がノンストップで、勾配を下っていく。下の写真は、左の写真の覆屋の部分だけをアップしたもの。電機に牽かれたディーゼル特急が本線を下っていくのが見える。

一般乗客は、「こんな山の中で、なんで25分も止まるの?」。ところが私には、この25分が楽しくてしかたがない。自分でも難儀な人種やな、と思う。

25分の停車の後、乗っている列車がバック運転で、いったん本線を横切って側線へ出る。そこでいったん止まったあと、前進運転で本線へ出ていくところ。上の写真は、ここを通過している特急列車を、覆屋の向こうから撮ったことになる。

11時04分、福島着。リュックを担いだ女性が3人、その前を行く同じくリュックの男性。多分大学生だと思うが、まだいたんだなー、このころは・・・、こんなシャッキッとした大学生が。いまの大学生に見せたら、大笑いだろうが。 ◆『田沢湖高原・男鹿半島』から来られた方で、元に戻る場合,『ここ』をクリックしてください. 7.磐梯吾妻スカイライン

さあ、次は磐梯吾妻スカイライン。雨でウンザリだけれども、吾妻小富士の噴火口だけは何としても見たい。ダメならダメの時、とにかく行くことにする。乗車整理券をもらって腹ごしらえ。

駅前にいた市街電車。いまはどうなっているのかと地図を調べてみた。東北新幹線ができたりして様変わりしている。市街電車らしい路線は見つからなかった。多分廃止されたのだろう。

磐梯吾妻スカイライン、12時ジャスト発。アプローチは20分ほど。すぐに上りにかかる。高湯から有料道路にはいる。ウルシの木などが色づいている。白樺も散見できる。

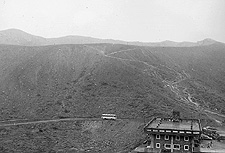

ヘアピンカーブを上って浄土平へ。明るい感じのするところ。一切経谷の噴煙が印象的。(写真右)

雨の中を、10分ほどの時間を使って、少し山手へ上ってみる。吾妻小富士の火口の周りがかろうじて見える(写真右)。 浄土平、13時50分発。会津側へ下る。途中ガスのため何も見えず。ガイドさんは見えない風景を一生懸命しゃべる。雨もまたよし。雨の中を歩くことに比べれば、バスは天国、ガイドさんさえ黙っていてくれたら。しかし、彼女はしゃべっていくら。黙っておれというのが無理なのだろう。

部屋の窓から木立の向こうに湖面が見える。雨の音が屋根を打ち、部屋は薄ら寒い。何とわびしいところか。 4時ごろ、風呂へ行こうと廊下を歩いていると、窓から木の間越に赤茶けた山肌が見えた。「・・・?」。磐梯山だった。思っても見ない近さだった。写真を見て想像していたのとは、全くかけ離れた迫力だった。 8.檜原湖畔から東京へ 昭和41(1966)年10月03日(月)

誰もいない湖畔の道を行くと、リスが木の枝から枝へ、渡っていくのが見えた。

9時35分、猪苗代湖駅着。

|