穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1・その2へ

1.京都から平泉まで 前回の山行きから3年の年月が過ぎている。その間、結婚したり、職場での責任が増したりで、そう簡単には山へ行けない状態になっていた。そんなある日、東京での研修会に出席せよと、お鉢が回ってきた。きけば開会が月曜日の午後だという。

昭和41(1966)年9月30日(金)

京都発19時18分、”ひかり46号”。車両は、新幹線の元祖0系。今となっては、このずんぐりしたスタイルが懐かしいが、当時は、「夢の超特急」だった。22時10分、東京着。開通当初は、東京−新大阪間、4時間運転だったが、このころは3時間10分になっていた。上野発の夜行に乗るのに、夕食後出かければいいのだから、4等で山へ行っていたころに比べると、まさに「夢」だった。

東京駅から上野へ直行。23時05分発の急行”きたかみ”、発車30分前にして、すでに空席なし。以前なら、「こりゃダメだ」と、すぐに4等をやったところだが、ちゃんとネクタイをしめて、新幹線でやってきた紳士が、床へへたり込むわけにもいかない。だいぶ思案をしたが、わずかに空いている1等で行くことにする。運賃差額1320円。 5時頃薄明となり、仙台5時25分。夜が明ける。塩釜あたり、東の海から、紅の太陽が昇る。松島の島々に、その光がトーンをつける。6時ごろからビュッフェへ行って、そばを食べコーヒーを飲む。6時59分、平泉着。 2.平泉・中尊寺

昭和41(1966)年10月1日(土)

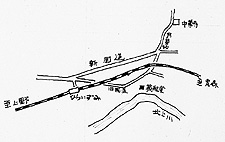

平泉、ホームのはずれに、廃車になって、解体を待つばかりのD62が3両置かれていた。D62?,知らんなー。こんな機関車、おったん?。 D52なら、その昔SL全盛のころに見たことはある。D51より一回り大きなボイラーをつけて、不敵な面構えだった。このボイラーを使って、旅客用に設計したのがC62。東海道線で”つばめ”や”はと”を牽いたエースである。晩年は北海道で急行”ニセコ”を牽いていた。しかし、D62は知らんなー。調べてみると、D51の後輪を2軸にして・・・。ふーんそうか。 駅前で荷物を預けて、中尊寺まで歩くことにする。駅前の道をすぐ右に折れて、旧国道を行く。東北本線の踏切を渡って、10分も行くと高館跡という標識があって、それにしたがって細い道へはいると、かなりきつい坂がある。それを登り切ったとたん、眼下に北上川の大きなカーブが、目に飛び込んでくる。

義経堂(写真左)は、その高台のもっとも高いところにある。ここは、義経が居所としていた高館の跡だという。

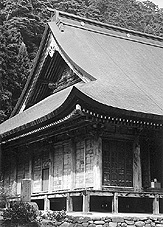

高館をあとに中尊寺へと向かう。もう一度、東北本線を横切って、新国道へ出たところが、中尊寺前のバス停。そこから少しで月見坂(写真左)である。大きな杉の木が並ぶ。しかし千古の林という感じはしない。中尊寺山門。

讃衡館内の仏像。 3.平泉から仙台へ

9時平泉駅に戻る。目の前を上り特急”はつかり”が通過していった。例のボンネットスタイルのディーゼル特急である。カメラを準備する暇なく、撮影はできなかった。それに追い抜かれた9時04分発、上野行き普通(写真左・碍子が高い交流用電機ED75)で、一関へ向かう。

9時16分、一関着。外へ出てみたが、何もなし。ホームへ入ってメモを整理したりする。

10時02分、一関発。特急”やまびこ”。「仙台までの自由席は?」ときくと、「どこでも結構です。すいたところへ座ってください」・・・。これはまた、なんと結構なご沙汰で・・・。特急”やまびこ”(写真左・東海道線こだま型の交直両用バージョン) ”やまびこ”の車内から。関西では見られない、稲積の形が面白かった。 4.仙山線

11時20分、定刻より5分遅れて、仙台着。

機関車はED91、もともとはED45として作られたもので、交流を車内で直流に変えてモーターを駆動する、いまの新幹線と同じ方式であるという。写真では色が分からないが、ボディーは赤、下にみる白い線は黄色、模型をそのまま実物にしたような機関車だった。

普通列車は空いていた。少し走っては、5分、10分ととまる。情緒満点の列車だった。

ホームへ出てみると、直流用のED17に切り替えているところ。これはエエぞ。しかし、それはええのやけれども、この駅員さん、足短いね。持っている旗が大きいからそう見えるのかな。

作並駅でのED17。どうやこの面構え。これぞ電気機関車というところ。エエやろ。そう思わへんけ。・・・どこがエエの?・・・このよさが分からんか。上で見てもらった仙台から牽いてきた交流機関車。のペーとして何のおもしろみもないがな。いまの若いやつと同じ顔しとる。そこへ行くとこいつは筋金入りやで。

作並で20分とまって、電気機関車を付け替えた。何でそんな面倒くさいことをしたか。実は次の山寺までの間に面白山トンネル(写真左)というのがある。正式名称は仙山トンネルというのだそうだが、近隣の人でも、面白山が正式名称だと思っているというからやこしい。こいつの長さが5361m、私がそこを通った時点(1966年)で、北陸・清水・丹那について我が国第4位だった。開通は昭和11年。開通当時では、北陸トンネルはなかったから、第3位だったはず。この長大トンネルに蒸機は無理だと、開通当時からこのトンネル区間だけ直流電化されていた。

そこへ、仙台・作並間が交流電化され、作並での交直ジャンクションとなるわけだが、そんなめんどくさいコトするなら、面白山も交流に変えてしまえばいいものを・・・と、思っていたら、そのあと1668年に交流に変えられたという。私が行った2年あとである。 5.立石寺・赤湯

面白山トンネルを抜けて、山形盆地へ下り始めたところが山寺なり。時に13時54分。ホームから立石寺のお堂が見える。

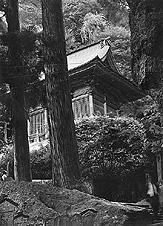

・・・山形領に立石寺(りふしゃくじ)といふ山寺あり。慈覚大師の開基にして、殊に清閑の地なり。一見すべきよし、人々のすすむるに依って、尾花沢よりとって返し、其の間七里ばかりなり。日いまだ暮れず。梺の坊に宿かりおきて、山上の堂に登る。岩に巌を重ねて山とし、松柏年ふり、土石老いて苔滑らかに、岩上の院々扉を閉じて物音聞こえず。岸をめぐり、岩を這うて佛閣を拝し、佳景寂莫として心澄みゆくのみおぼゆ。

観光の寺として、大看板を上げられるのは芭蕉さんのおかげ。上の文章を読んで、ここで、何で「・・・岸を巡り・・・」なのかと、いつも不思議に思うのだが、それはそこへ置いといて、「岩を這うて佛閣を拝し、佳景寂莫として心澄みゆくのみおぼゆ。」といわれると、誰でも一度は行ってみたいと思う。その結果が、いまの「観光の寺」なんだが、尾花沢にいた芭蕉に、「殊に清閑の地なり。一見すべき」よし勧めた人がいた。その人が勧めなかったら、わざわざまる一日もかけて、芭蕉はここへ来なかった。蝉が鳴いていても、それはただの蝉だった。

左の写真、右下に石段を下ってくる人が流れて写っている。この人がオリンピック選手みたいに、超スピードでで駆け下りてきたわけではない。三脚を使って、レンズを絞り込んだためである。このときは、絞り込んでガッチリ写すのが面白かった。

中腹から山寺駅を見たところ。駅前の町並みに、やたらと白い屋根が多いのは困ったものだが、いまはどうなっているのか。 画面を拡大してみると、左端、駅のはずれにターンテーブル(転車台)が見える。・・・「てんしゃだい」と入力しても「転写台」としか出ない。いつの間にか転車台も死語ななっていた。・・・・ とぼやいているのは後期高齢者だけで、若い人には何の話やら。・・・転写台とは・・・、転写台じゃない、何回いうたらわかるねん、「転車台」や。転車台とは、蒸気機関車の向きを180度転換させる装置。電車なら、止まったその場で、運転手さえ移動すれば、すぐに反対向きに走り出せるが、蒸気機関車は基本的には、前向きにしか走れない。というわけで、機関車をこれにのせて、ぐるっと半回転、前後を逆にしていたわけ。 山寺発15時29分の準急”仙山2号”に乗って15時46分、山形着。 山形から上ノ山あたりまでの蔵王の姿、印象的なり。信越線、軽井沢あたりから見た浅間を小さくしたものといえばよいであろう。 赤湯で降りる。駅前からバスが出ており、赤湯温泉までは10分ほど。丹波館なる旅館にはいる。何でこんなところで丹波館なのか、不思議だった。女中さんにそのいわれを聞こうと思っていたのだが、持っていった三脚を見た彼女に、「写真ですか・・・いいご身分ですね」と機先を制せられ、そのいわれはとうとう聞けずじまいだった。

|