S02.落合川流域

S0204. 井の本川支流をさかのぼる取材:2017.01

初稿UP:2017.04.05

| 前 項 へ | 次 項 へ | 中トビラへ |

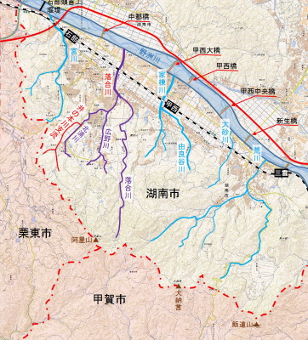

地図002.落合川流域地図 (国土地理院Web地図に加筆)

河口から落合川・広野川・石橋川と遡って、丸山橋でさらに右へ分岐する(赤で示した)川である。私が知る範囲では地図にこの川の名称は表記されていない。石部高校近くの土石流危険区域表示として”井の本川支流”とある。本稿ではそれにならったが、だとしたら、本来の「井の本川」はどの川かということが問題となる。状況から考えて、丸山橋(分岐C)で119号沿いに流れ下る川(いま北浦川としている川。)ではないと考えられ、北浦川はその上流と考えると一応のつじつまは合う。ことほど左様に川の名前は難しい。 1.丸山橋からC点付近まで 写真001.丸山橋

県道119号丸山橋である。車が走っているのが県道。画面右手前が上流。2台の車は下流に向かって走っている。上流側から県道と並行して下ってきた川が丸山橋をくぐる。そこへ左からやって来たもう1本の川がブルーの水門をくぐって合流する。ただし、ここで右側から合流してくる川は、西寺集落付近では「北浦川」という名称であることははっきりしているが、ここでも同じ名称であるかどうかは不明。同じように青い水門の流れも、石部高校付近では「井の本川支流」とあるが、ここでその名称かどうかは不明。私の立場からすれば名称不明の川どうしが合流するという、何とも厄介な話になっている。 写真002.分岐C

下の地図004の分岐Cである。(遡る立場で分岐、実際は合流)。正式名称はどちらも不明。しかし名称不明ではレポートが書けないから、川を遡る立場から、左が左川(県道119号沿い)、右を右川(石部高校の丘陵沿い・これからトレースする川)と呼ぶことにする。 写真003.右川

さて、左川(上流・西寺付近では北浦川)は前項でレポートした。今回は右川である。不思議なことに次の地図003では記載されていない。おそらく「溝」と判断されたのであろう。誰が見てもこれが川だとは考えられない。 地図003.丸山橋付近地図 (GoogleMapに加筆)

地図の北東(画面右上)から、堤防上の道を歩いて丸山橋へ出たところである。上の写真002は丸山橋の上から見たところである。源流へ向かって歩く立場からは川は分岐していく。左手、県道119号沿いの川は幅も広く道路からもよく見える。右へ分かれていく川は上の写真003で見るように、溝ぐらいの幅でしかない。左の地図のA点からB点まで、紫色で表示されているのは、その溝の部分を追記したものである。 写真004.中央農道

緑色で示した農地の真ん中を貫く農道が1本ある。「中央農道」と私が勝手に名付けた。写真は地図のP点に立ってQ点を見たところである。左右の段々畑を見れば分かるように、道は奥に高く手前に低い。何人かの中学生が自転車で下ってくる。 写真005.B点、左へ曲がる

P点からB点の方を見たところ、道も川(溝)も、左へ曲がっていく。 写真006.左へ

川は森に沿って田んぼのふちを曲がっていく。田んぼは1枚ごとに高くなっていく。 写真007.C点辺り

地図の南西(画面左上方)側に見える石部高校の前から下ってくる道路である。この坂を越えると前項の宮川流域へ出る。歩道の真ん中に黒い線が見えるが、それの途切れたところがC点でその下を北西側の山裾を流れる細い川が流れている。そこから下流側を撮ったのが次の写真である。 写真008.C点から下流を見る

C点から下流を見る。先ほどのA点やB点に比べて川幅がちょっと太くなっている。いったん細くなった川が上流へきてまた太くなる。ちょっとわからない話である。 写真009.上流側

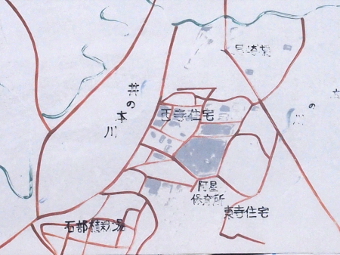

同じくC点から上流側を見たところ。右側がシーアイ化成の敷地。川はその敷地沿いに上流の常楽寺あたりから流れ下ってくる。山裾に見えているのが西寺の集落。半分剥げたような標識が立っている。よく見ると井の本川支流とある。宮の森住宅地の下で「石橋川」という名称を見て、ずーっとその名だと思っていたが、またどこかで名前が変わっていた。丸山橋のところで分岐をした。県道119号沿いを石橋川が遡り、こちらがその支流だというのなら話は分かるが、”井の本川”が分からない。地図で見る範囲ではその後分岐はない。ちょっとわからない。難儀な話である。 地図004.井の本川支流地図 (土石流危険区域表示より)

上で見た土石流危険区域表示は、川の名前のメモのつもりでとりあえず撮ってきたのだが、何かきっかけがつかめないかと本気で見直してみた。と、「尾崎橋」という字が見えて来た。剥げてしまって一番読みにくい字である。尾崎橋という橋の名を知っていて初めて読める。同じ意味でさらに右端に「広の川」も見えるが、これはいまの場合あまり意味はない。さて尾崎橋がかかる川の名は石橋川だった。とポイントが決まった。 地図005.井の本川支流地図 (国土地理院Web地図に加筆)

で、その点をポイントにWeb地図を読み直してみた。川が消えてしまっているが、茶色の線は道だろう。その目で読みなおすとウンウンなるほどという線が見えてきた。それを重ねたのが左の地図地005である。このように読み直してみると、前項で石橋川の尾崎橋を越えて、住宅地の迂回路を越えてP点から丸山橋に至るまでの住宅地区地沿いを蛇行してきたところが井の本川だったことになる。その井の本川から分岐した川が「井の本川支流」だったことになる。 2.C点付近から西寺集落まで 地図006.西寺(にしてら)付近地図 (GoogleMapに加筆)

石部高校前からの道が農地を横断する。縦断する農道との交差点が、地図のQ点。次の写真である。 写真010.Q点からP点を望む

地図のQ点からP点を見たところである。左右に横切る道路が石部高校の前から下ってきた道。左が石部高校である。 写真011.石部高校望遠

Q点からR点(西寺集落)を目指して歩く。途中坂の向こうに石部高校の校舎が見える。 写真012.屈曲

途中、川が屈曲しているところがある(地図のD点)。寄ってみる。寄り道した道路から見て遠方が西寺集落。10mほど行ったところでくるっと右へ曲がる。両側はイノシシ除けのネット。 写真013.落差工

平地の田んぼ沿いの川には見られないイノシシ除けと落差工が見える。どちらも厳しい現実。ネットにカメラを突っ込んでもう1枚。 写真014.登り詰める

西寺集落へ上り詰める。念のために地図の上で標高を調べてみるた。P点が162m、R点(西寺集落)が177m。その差15m。 3.西寺集落から源流まで 写真015.川幅復活

細い道を家2軒ほど抜けると川沿いの道へ出る。川幅が広くなっている。下流側で地図にも表現されないような細かった川が、ここへきてそこそこの川に復活しているのである。不思議なことがあるもだ。一輪車を押したオバちゃんが行く。 写真016.常楽寺

常楽寺前である。これがお寺の入り口?と誰もが訝る。湖南三山の売り出しが始まるもっと前、東に山門があって、静かな境内の長い道を歩いた記憶があるが、あれはどうなったのか。もう1枚。 写真017.水辺公園

常楽寺の前を通り過ぎると水辺公園。丸山橋のところで分岐して、農地の横を流れていたあたりでは、川幅50cmぐらいの細い溝だった。それが上流のここへきて、立派な川に変化している。どう考えても不思議なことである。もう1枚。 写真018.影が映る

水が赤茶けて汚れて見える。しかしよく見ると水はきれいに澄んでいる。赤茶けて見えるのは河床の石や砂が赤っぽいだけ。自分の影が底に写る。 写真019.水辺の石段

川に向かって観覧席。今は無人だが、夏には賑合うのだろう。 写真020.山へ入る

上の写真で雪がたくさん残っているところ、その奥に山に入る道が見えている。それがこの道である。確かこのあたりから阿星山に登る道がついていたはず。多分この道であろう。 写真021.高架水道

山手から流れてきた水が、古代遺跡のような石積みの高架水道でトラバースしていく。もう1枚。 写真022.山蔭の貯水池

山に向かって右手の高台に貯水池。地元の案内板には「鳥ヶ谷池」とある。 写真023.凍結

池面の半分はまだ凍結したまま。この池は地図にも記載されている。標高を調べてみたら200m弱。といっても野洲市あたりの平地で100mほどあるのだから、その差は100m。標高と地形のなせる業なのだろう。 写真024.池畔から見下ろす

池畔から公園全体を見下ろしたところ。まだどっさり雪が残っていた。 写真025.三重の塔遠望

西寺集落から見る三重塔。近くからではほとんど見えないが、こうして離れてみると木の間から先端部だけが見える。もう1枚。 |

| このページトップへ | 中トビラへ |