S02.落合川流域

S0202A. 広野川をさかのぼる・A取材:2017.01

初稿UP:2017.01.22

| 前 項 へ | 次 項 へ | 中トビラへ |

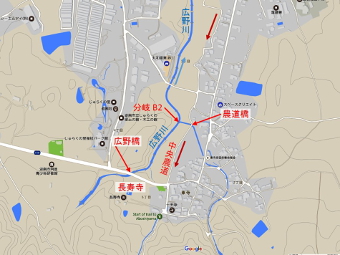

地図002A.落合川流域地図 (国土地理院Web地図に加筆)

左の地図、落合川流域の中の赤で示した川、東寺(ひがしてら)・長寿寺背後の山中から流れ出て、東から流れ出てくる支流を合して、段々畑を流れ下る。途中さらに西の流域から流れ下る北浦川などを合して、旧甲西町柑子袋で東阿星山山頂直下から流れ下ってくる落合川に合する。 地図003.分岐点付近地図 (国土地理院Web地図に加筆)

前項では分岐Aから落合川をたどったが、今回はその流れをまっすぐ進む。川の名称はそこから広野川に変わるものと考えられる。そのあと「分岐B」で石橋川を右に分ける。そのあと広い段々畑を長寿寺までさかのぼる。 1.分岐Aから分岐Bまで 写真001.分岐A

東海道落合川橋から上流へ200mほどで二股に分岐する。川を遡っているから分岐になるが、実際は落合川が左(川を遡る立場から見て)から合流していくる。対岸へ渡って合流する落合川を見る。今回は右にとる。これから詰めるのがガードレールが見える道(白いクルマが走っている)。 写真002.落差工

ところどころにこのような落差工が見える 写真003.石橋

とんとんとんと小さな落差工が三つ続いて、その向こうにかわいいアーチ形の石橋が見える。岸も石段になっていて公園風。GoogleMap に「広野川落合川緑地」とあるところである。地図で見ると長寿寺の方から流れ出てくる川が「広野川」というらしい。落合川はもう1本東の阿星山山頂付近からの川。その両者の名前をとったということだろう。 写真004.宮川橋

橋の名前を見て驚いた。「宮川橋」だという。だとしたらこの川は”宮川”か。と一瞬考えたが、”宮川に架かる橋”ではなくて、”宮川という名の橋”だと考えれば別に訳の分からない話ではない。難儀なのはそれがどちらなのか分からないことである。 写真005.しめ飾り

取材したのが1月5日、このときはまだ鳥居の両側にしめ飾りが飾ってあった。 写真006.上葦穂神社

何という神社かな。”穂神社”は読める。その上の字が馬鹿にでかい。一番上をクサカンムリと読んだからたまらない。よーく見るとそうではなしに、”上”らしい。”上”の字を縦から書きだすとこういう字体になる。”上田”や”上村”姓の人で、この筆順の人がいた。とそこまでは何とか分かったが、その次の字が分からない。ほかの字は真面目に書いてあるのに、2字目だけが意地悪く妙に崩してある。読めそうで読めない。結論。上葦穂神社でした。 写真007.上流側

宮川橋の上から上流側を見たところ。たしかに”葦穂”である。豊芦原の瑞穂の国、ガソリンエンジン付椅子車がなかった時代、上下は別にして、まさに”葦穂神社”であったろう。 写真008.アオサギ

その芦原にアオサギが1羽。何かを狙っている様子。こちらもその気になって粘る腹を決めたが、結局、何事もなく飛び去った。 写真009.ポケットパーク

アオサギと遊んですぐ、右側にポケットパークがある。川のカーブをデザインした広場に昔懐かしい手押しポンプが2つ。しかし何故ここに手押しポンプなのか、それが分からない。 写真010.山路きて

芭蕉の”山路きて なにやらゆかし すみれ草”の句碑が立っている。ちょっと場違いの感あり。たしか京都から大津への途中の作のはず。そばの案内板にもそのことが明示されている。なのに何でここに芭蕉なのか。 写真011.広野川

そばに「広野川ほほえみの水辺」の案内表示。芭蕉も大事だけど、私としてはこの表示があり難かった。地図を見ると上流の方では「広野川」となっている。下流は「落合川」、それがどこで変わるのか。常識では分岐点で変わるはず。しかしその分岐点が2つある。いま歩いているのは下流側から1回目の分岐点(地図003・分岐A)を過ぎて、次の分岐点(地図003・分岐B)までの間である。一番紛らわしいところである。上で見たように「広野川落合川緑地」とあるが、そこへ「宮川橋」が出てきた。どう考えれればいいのかというところだったが、ここでの「広野川」に助けられた思いだった。 写真012.道と別れる

旧東海道を過ぎたあたりから上葦穂神社前・ポケットパークへとずーっと並行していた道が左へ離れていく。橋の向こう(クルマの手前)で川沿いの細道へ入る。 写真013.上流側

道と分かれたあたりから上流を見たところ。日蔭には雪が残っている。 写真014.橋が近づく

川沿いの道。上の写真で民家が終わるあたり。右側に竹藪が見える。電柱のそばで橋を渡る。 写真015.名無し橋

新しくしっかりした橋だけど、残念、名無し橋。 2.分岐Bから東寺橋まで 写真016.分岐B

名無し橋の上に立って見ると、目の前が分岐点。上流へ向かって歩いている立場から見て分岐点であるけれど、これは立派な合流点である。逆光で見にくいが、合流点をこれほど間近に、それも真正面から見える場所はそうざらにはないだろう。まさに展望台。もう1枚。 写真017.上流側

ちょっと位置をずらして広野川の上流側を見たところ。奥の山が阿星山。 写真018.広野川沿いへ戻る

段々畑の中をゆるい勾配の道が上っていく。畑の段差と堤防との区別できない。 地図004.分岐点付近地図 (Google Mapに加筆)

写真019.二連橋

橋に出会う。が、よく見ると橋が2つ「く」の字型につながっている。二連橋である。広野橋は向こう側。手前の川は細い川で地図を見るとすぐ上流の「沃野拓千載」のモニュメントの付近で広野川から分かれ、住宅地の中を迂回してもとに戻ってきたもの。 写真020.下流を見る

2番目の橋から広野川下流を見たところ。左から歩いてきて、1番目の橋を渡り2番目の橋に立っている。1番目の橋で渡った細い川の水が左手から流れ込んでいる。画面奥に城壁の上に建つような住宅地が見える。これが宮の森住宅地。 写真021.上流を見る

上流を見たところ。真正面に阿星山が見える。山頂のドーム風のてっぺんに凹みが見える。拡大してみると、吹き流しのようなものが見えるが、細かいことはわからない。これが位置を変えても結構見える。阿星山の目印として分かりやすい。 3.東寺橋から分岐B2まで 写真022.東寺橋近づく

また段差があって、東寺橋が近づく。「ひがしてらはし」。長寿寺付近、「ひがしてら」は、このあたりの地名である。

写真023.広野川 親柱に「広野川」の銘。岸にも標識が見える。画面左が下流である。 写真024.農道へ

山に向かって左へ移動、農道へ入る。広野川は右の森蔭を流れる。 写真025.三上山

右後方に三上山が見える。川は日陰に見える雪と森の間を流れている。右の山は菩提寺山。

写真026.橋が見える 橋が見える。近江学園の入り口である。もう1枚。橋の上から川を見たところ。 写真027.農道へ戻る

農道へ戻る。正面に涅槃像が見える。道路の突き当り少し左に阿星山。その左に仏さんの顔。段々畑ののり面に雪が白い。 写真028.三上山

近江学園入口の橋上に三上山が見える。写真025に見える建物が右端に見える。 写真029.落差工?

砂防堰堤というのか、落差工といえばいいのか。素人には区別がつかないが、その堰堤が3つ連続して見える。橋は丸和産業の工場につながるもので、そのまま通り抜ければじゅらくの里の通りへ出る。 写真030.桜の木

上の写真の橋(雪の斜面が途切れ、一段低くなったところ)につながる道が農道とぶつかるところ。片隅に桜の古木が2本並んでいる。ふと見るとその間に石碑が一基、夕日を受けてまぶしい。碑にはただ単に漢字が二文字。「筒橋」とある。そばに小さな説明板がある。「筒橋」というのが付近のあざ名で、さらに小さい説明文はその由来を示している。このとき初めて見たので、この筒橋だけのものかと思っていたが、このあと集落にはいると、あざごとに碑が建っている。古きを大切にする思いがしのばれて嬉しかった。 地図005.東寺付近地図 (Google Mapに加筆)

4.分岐B2から源流まで 写真031.分岐B2

地図の「分岐B2」点。上から蓋をされているため何も見えないが、竹藪沿いに山の方から流れ下ってくるのが広野川。そこへもう1本の川が中央農道の方から直角(写真では画面左下から)に合流してくる。いまは広野川を上流へ向かってレポートしているので、分岐という表現になっている。実際には両川がここで合流している。 写真032.東寺集落へ

農道へ戻ってさらに上る。東寺橋をこえてからずーっと上り一方だった。 写真033.振り返る

県道に上りついて後ろを振り返ったところ。歩いてきた道の真正面、横に広い山が鏡山、右方へだらだら上りが十二坊への尾根。 写真034.山陰の田んぼ

山陰の田んぼに雪が残る。山のふちを広野川が流れる。 写真035.広野橋

竹薮を横切って赤い橋の下へ。橋は広野橋。 写真036.川は広野川

川はもちろん広野川。それで安心していたのだが、?オイ、待てよ。すぐそばに例の標識があって土石流危険区域 阿星川とある。すぐ横にはブルーの河川標識があって堂々と「広野川」とある。それ以外に川はない。ということはこのあたりでは広野川よりも阿星川のほうが話が早いのか。それにしてもこの地図はひどい。赤線は何なのか。大体太陽光に照らされたところでは赤が一番先に劣化する。その赤が一番はっきりしているということは、一度消えた赤線だけを引きなおしたということか。それならその線の意味が読めそうな場所があってもいいはずだが、それも分からず。「川は広野川です」、それで行くしかない。 写真037.落差工

橋の上流でぐっと曲がる。橋の横から見てすぐ下に落差工が見える。

写真038.山へ そして、そこから右を見ると、すぐ目の前で落差工が続き、まさに段々川。もう1枚。雪のない状態をどうぞ。 写真039.遊歩道

県道から遊歩道がついている。上り下りして川と並行するが、この雪では深くは入れないだろう。 写真040.引き返す

上流から県道を見たところ。赤い橋が広野橋。 写真041.東寺集落

広野川越しに東寺集落を見たところ。 写真042.長楽寺へ

県道から長楽寺への曲がり角。先ほど歩て来た農道の延長線ということになる。「長楽寺すぐ」との標識。中央の電柱の向こう、大きな屋根の右側が山門である。 写真043.長楽寺

長楽寺山門。道にもまだ雪が残っていた。もみじのころの賑わいは嘘のよう、人っ子一人いない静けさ。 写真044.輪粧

小字「輪粧」だという。何と読むのだろう。寺社が支配した荘園の地域だというが、ちょっとフリガナをつけてもらえると助かるのだが。 |

| このページトップへ | 中トビラへ |