| その1へ その3へ |

御代参街道を歩く・番外編2旧湖南鉄道(近江鉄道・旧飛行場線廃線跡)を歩く-2 取 材 日:2016.09.27:2016.10.07 :2016.10.12 初稿UP:2016.10.19 |

目 次 へ |

1.新八日市から栄交差点まで----かろうじて廃線跡が残っている写真001.太郎坊山

現在の新八日市駅近くから見た太郎坊山(350m)と箕作山(372m)である。このコンビは御代参街道を歩くと八日市周辺からよく見える。山の実際の高さは箕作山のほうが高いが、山に近いため、太郎坊山がほんの少し高く見える。 写真002.新八日市駅

新八日市駅。新XXという名称は難儀である。一回命名してしまうと一生それで行かなければならない。新大阪、新羽島、新横浜。誕生して50年になるが、いまでも新XX。新名神もこの轍を踏む。そしてこの新八日市、湖南鉄道開通時は八日市口だったらしいが、1919(大正8)年7月、 新八日市駅に改称。この建物は1922(大正11)のもの。2階部は湖南鉄道・八日市鉄道の本社だったという。現在の玄関をどうぞ。 写真003.赤電

駅は無人。こういうとき、駅員が無人を意味するがここは客も無人。そこへ八日市方面から電車がやってきた。ヘッドマークに「赤電」とある。電車には塗装の特徴をうまくらえた愛称がつく。草津線の「カボチャ」(緑と黄色)、青大将(緑一色)など。これは赤電、なるほど。でもそれをヘッドマークにするところなど可愛らしい。 写真004.発車

電車はすぐに出ていった。到着までも無人。出発後も無人。人の気配一切なし。このままではわかりにくいので、もう1枚見てもらおう。電車はさらに遠ざかっていく。ポイントと電車の間に踏切がある。人間専用の踏切だが、道路からは次に出てくる天理教の馬鹿でかい門柱を抜けていくことになる。そして今電車が見えるあたりの引き込み線からもう一度切り返して飛行場線が左画面外へ伸びていたはず。画面左奥に見えるでかい屋根2棟が、天理教関係の建物らしい。 写真005.踏切へ

上で書いておいたのでもうお分かりのはず。天理教のでかい門柱である。大きさに比べて入り口の幅が狭い。これは何やと覗き込んだら、それが踏切への通路だった。建物は踏切の向こう。でも門を入った以上ここも境内の一部だろう。ちゃんと手入れが行き届いている。さすが。 写真006.踏切

踏切へ出る。新八日市のホームから見て細く見えていたものである。一見複線に見えるが、手前が本線。奥が引込線。おそらく使われてはいないのだろう。飛行場まで列車が通じていたころは、ここまでバック運転してきて、もう一度きり返して本線を越える勾配を登っていったはず。 写真007.上り電車

そんなことを考えていたら、遠くで何となく警報機が鳴っている気配。めったに来ない電車だけどよほど巡り合わせがよかったらしい。近くの警報機が鳴りだしたと思っていたら、続いて目の前の警報機が・・・。その音のでかいこと。ああ、びっくりした。 写真008.新八日市駅遠望

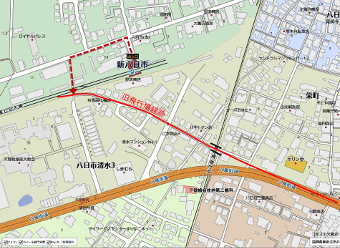

踏切から駅のホームを見たところ。その左の黒い建物が駅舎・・・・。さっきの電車はどこへ行ったの?。いや、電車はいます。いるんだけどこの写真ではホームが見にくいもので。 地図005.新八日市駅付近地図(マピオン地図に加筆)

現在のマピオン地図に当時の状況を加筆したものである。湖南鉄道(八日市鉄道)は当時新八日市(八日市口)どまりだった。構内の配線はどうなっていたのかわからないが、おそらくもう1本逆向きの渡り線があっただろう。いわゆるダイヤモンドクロス。X字型の双方向型の渡り線である。近江八幡からやって来た列車は新八日市駅へ入り、バック運転(機関車が客車を後方から押す)で渡り線を使って南側の引き込み線へ入り、元の向きに戻って(機関車が先頭になって)旧飛行場線への勾配を上っていった。そんな風景が見えてくる。 写真009.いざ出発

踏切を後に旧飛行場線跡歩き、いざ出発。上の写真008と並べてもらえば一目瞭然。踏切からランドマークになる民家を見たところ。実際にはここから上りにかかっていたと思うが、土手は撤去されて道路は水平。線路跡のカーブだけが残っている。もう1枚。昭和前期、ここを旧式の蒸気機関車が走っていた。客車は何両つないでいたのだろうか。 写真010.わずかな直線部

上の家を通り過ぎてわずかな直線部。すぐその先で緩い右カーブになる。もう1枚。道路は直線になって突き当りに白い壁様のものが見える。着いてみて分かったが、そこが近江鉄道本線の線路で白い帯は空地を囲むフェンスだった。 写真011.もう一筋進んで

もう1筋進んだところ。それにしては突き当りの白壁が近づかない。不思議に思って地図を調べてみたら、その間35m。何―んや、たったそれだけか。それでは近づけというのが無理だわ。 写真012.近江鉄道本線

近江鉄道本線に突き当たる。踏切はないが踏み跡はある。線路を越えたところには縄が張られている。右上の白塗りのフェンス。遠くからは白壁に見えていたところである。 写真013.もと来た道

正式の踏切を渡って元のところへ戻っり、歩いてきた道を振り返ったところ。ガードレールとブロック塀とのあいだがけもの道である。そして手前を見て驚いた。ちゃんとしたステップが造られている。これは近所のおっちゃんの手仕事ではない。しかるべき業者がやったはず。こんなことをやっていながら、ロープを張って渡ってはいけません。何たる矛盾。 写真014.本当に鉄道跡?

けもの道を渡ったところから改めて歩きだす。が、なんとなく雰囲気が違う。これ本当に鉄道跡かな。今のけもの道のところでは、本線はトンネルでくぐっていた。それはいい、問題はその上を越えていた線。もしこの道が鉄道跡だとしたら、トンネルを越えるところで飛行場線はほんの少し頭を左へ振ることになる。そういうこともないとは言えないが、普通はまっすぐ直線で越えるはずだ。 写真015.キリン堂前

国道へ出たところである。京都新聞の記事には、----(近江鉄道)本線を越したあたりで、路線跡は国道421号に一致する。1960年ごろ、道路に転用されたという。----とある。線路は単線だったはずだから、この写真でいえば歩道ぐらいの幅のはず。この道路のどのあたりが線路だったのかということが問題になるが、それは不明。かりにそれが車道の真ん中とわかってもそこを歩けるわけではない。成り行きまかせで、東へ向いて左側の歩道を行くことにする。 2.栄交差点から東本町交差点まで----->国道に吸収され何も残っていない写真016.栄町交差点

栄町交差点である。御代参街道と直角にクロスする。前回はここを右から左へ(南から北向きに)歩いた。北西の角にミナミイ文具店が建つ。今回はこの文具店の前の歩道を歩く。 交差点から見る御代参街道、このカーブが旧街道の旧街道たるところ。 写真017.御代参街道中野

交差点を越えて少し進むと「御代参街道中野」バス停。ちょこっと号(予約制)との但し書きがある。電話で予約すると乗り合いタクシーが来てくれると何かで読んだことがある。それのことかな。 写真018.歩道橋

歩道橋がある。先ほどのバス停と、野々宮町交差点とのちょうど真ん中あたり。八日市中野駅の中心点あたりではなかったか。国道の俯瞰写真をと思ったが、なんと立入禁止。 写真019.野々宮町交差点

歩道橋をうしろに野々宮町交差点が見えてくる。右奥(南東の角)に湖東信用金庫の建物がみえる。交差する県道13号を左へとると野々宮神社が見えてくる。京都新聞の記事によると郷土史家・中島伸男さんはこちらの宮司さんだとか。

写真020.国道を東へ 野々宮町交差点を越えてさらに東へ。 写真021.青葉町北交差点

青葉町北交差点、大型商業施設への出入り口。 3.東本町交差点付近-----専用路線の跡が感じられる地図006.東本町付近地図

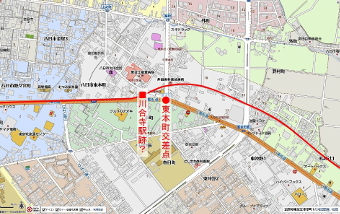

そのあと、現在の東本町交差点の手前でわずかに北へ振る。そのあたりが川合寺駅跡であったと考えられる。 地図007.東本町付近地図

東本町付近の拡大図である。国道と重なるところは、「1960年ごろ、道路に転用されたという」とあるのだから、西からやって来てA点あたりまではまず間違いない。そのあと少し間があってB点からは人・自転車専用道路が廃線跡と考えられるから、B点から東はこれもほぼ間違いはない。結局不明瞭なのは、AからBまでの緑で示した間だけである。しかしこれも両側の赤い線をつなぐと、自ずからこうであっただろうという線でつながる。 写真022.左への痕跡は?

上のような事情でひょっとして左へ流れるルートの痕跡でも残っていないかと注意をする。しかしこのような会社の敷地が続くだけ。もう1枚。 写真023.斜めに建つ家

これもまた不思議なことだが、家屋が道路に対して斜めに建っている。かといってそれが左への流れに沿おうかというとそういうわけでもない。何か別の道路を基準にしているようである。もう1枚。何も見いだせないまま、東本町の交差点が近づく。 写真024.空地

歩いた時には、その先端の部分が空き地になっていた。地図の緑の線はこの写真の左外、民家が3,4軒並んでいるところあたりを通過していたと考えられる。 写真025.斜め通り

川合寺駅跡地を越えて、斜めに走る道へ出たところ。見えている通りが斜め通り。交差点の角に餃子の王将がある。線路跡はこの建物の裏を通っていたと考えられる。ただし、この建物を建てるときに、廃線跡を含む土地に建てたとと考えるとスムースになる(要するに、当時の線路がいまの建物の内側を通っていた)。 写真026.線路跡?

斜め通りに沿って少し後退して王将の建物の裏を見たところである。駐車場になっていて、ずらっと車が並んでいる。車に沿った建物内側を鉄道線路が走っていたと考えるといちばんスムーズに線が引ける。 写真027.反対側から

地図でいう南北の通りから線路後の建物を見たところである。反対側から見ているので左右が逆になっているが、窓が並んでいる壁面の内側が線路であったと考えている。クルマの並びが手前へきてカーブしているが、これはいまの建物に合したもの。線路跡は見えている建物の窓の内側だったと考えている。 写真028.線路跡

地図でいう南北道路から線路跡を見たところ。右から奥へ伸びる道。 |

| その1へ | 画面トップへ | その3へ |