| その2へ |

御代参街道を歩く・番外編2旧湖南鉄道(近江鉄道・旧飛行場線廃線跡)を歩く-1 取 材 日:2016.09.27:2016.10.07 :2016.10.12 初稿UP:2016.10.19 |

目 次 へ |

1.前口上 本編を「御代参街道を歩く・番外編」としたが、地域が偶然一致したというだけで、基本的には何の関係もない。あるとすれば、近江鉄道飛行場線が旧御代参街道と、現在の東近江市栄町7丁目付近で交差していたというたった一つの事実だけである。 |

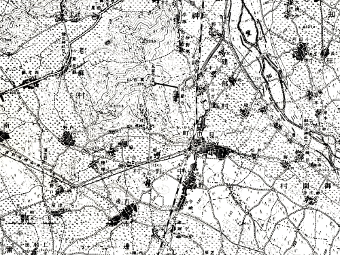

地図001.近江鉄道空飛行場線関係エリア地図 (国土地理院Web地図) このボタンへマウスONで廃線跡を表示します。 |

2.年 表 と、ここまでは話が進んだが、新聞記事の”運営会社も、湖南鉄道から八日市鉄道、近江鉄道へと変遷した”という文章。とくに「湖南鉄道」なる鉄道、いままで見たことも聞いたこともない。とにかくこれは一から勉強だと、ズボラな方法だけど「湖南鉄道」で検索してみた。と、なんとまあいかに世の中知らないことばかりであるか。自分自身に驚いた。以下、いくつかのサイトを参考に私が年表風にまとめたものである。素人のマゴ引きもいいところ。間違いは必ずあるはず。どうかお許しを。 |

年 表 | |

湖南鉄道関係 | 八日市飛行場関係 |

|

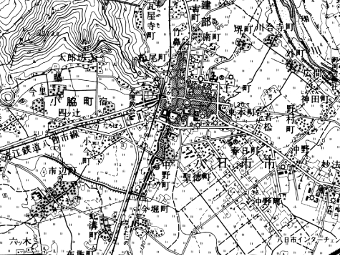

◆1911年(明治44年)5月、八幡町(現在の近江八幡市)〜八日市町間に湖南鉄道敷設(軌間762mm)を出願。 地図002.明治25年測量、大正5年鉄道補正、八日市付近地形図(日本図誌大系・近畿、朝倉書店)

明治25年の測量だが、大正5年に鉄道の補正が行われている。鉄道が方々で新設されていたのだろう。左の地図は湖南鉄道が開業して3年目ぐらいのものだと考えらえる。中央を南北に走るのが近江鉄道、八日市付近から西へ、いまの近江八幡に向かって走るのが湖南鉄道。どちらも私鉄のはずなのに、近江鉄道はれっきとした鉄道線、湖南鉄道はいわゆる私鉄の線表示になっている。

◆1924(大正13)年7月 鉄道免許状下付(蒲生郡中野村-神崎郡山上村間) 地図003.昭和25年応急修正、八日市付近地形図(日本図誌大系・近畿、朝倉書店)

八日市と新八日市の間はつながっていない。新八日市〜御園間のいわゆる飛行場線は記載されている。しかし昭和23年に休止になっているから、おそらく休止中の路線が記載されたのであろう。飛行場線の駅名。「ようかいちなかの」、「みその」、この2駅はすぐにわかる。問題は「かわいでら」。京都新聞の地図には「川合寺」とあった。付近にそういう寺があるのかと探したが見つからない。この地図を見ていて、駅跡から1.5Kmほど北西、愛知川左岸に河合寺という集落があるのに気がついた。念のためと現在の地図を見ると「川合寺」とある。1.5Kmも離れたところ、それも特に目立った存在でもない一集落の名を駅名に使うか。どうも意味が分からない。 地図004.昭和45年編集、八日市付近地形図(日本図誌大系・近畿、朝倉書店)

新八日市と八日市間がつながっている。しかし、いわゆる飛行場線は消えている。鉄道線路に関しては現在の状態と変わらない。両駅間ががつながったのが昭和21年1月。飛行場線の休止が同23年8月というから、両者が営業運転していた期間は2年半ほどでしかない。しかし、廃止されたのは昭和39年9月だから両者合わせて線路が存在したのは8年余りということになる。(実際の線路撤去がいつだったかが分からないから何とも言えないが) |

◆1913(大正2)年9月 |

3.荻田常三郎 この一文を書くきっかけとなったのは、上にも触れたように京都新聞に掲載された”夢幻軌道を歩く・近江鉄道八日市線”の記事だった。その本文は次のように始まっている。 3.湖南鉄道

一方、湖南鉄道は1913(大正2)年12月、新八幡駅(現在の近江八幡駅) 〜八日市口駅(現在の新八日市駅)間で開業する。奇しくも荻田常三郎のフランス留学と時を同じうするが、もちろんここに接点はない。 4.最後にもう1つ 京都新聞には、「近江鉄道八日市線」として紹介され、「飛行場線」という言葉は使われてはいない。これは私が便宜上使った言葉である。近江鉄道八日市線はいまも存在している路線で、それと混同すると話がややこしくなるからである。と同時に、私自身の感覚として、「八日市線」という名称がどうもしっくりこない。常づねこれは「近江八幡線」というべきだと考えている。八日市線という名称を使えば、貴生川から来るのも彦根から来るのも、すべて八日市線ではないのか。本線の八日市から近江八幡へ向かうのだから、これは「近江八幡線」の方が分かりやすい。これが今までの私の考えだった。 |

| その2へ | 画面トップへ |