00.このとき越えた大分水嶺

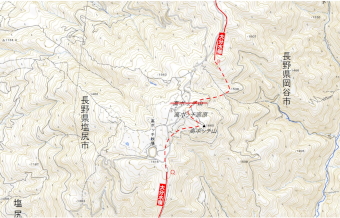

地図00-19.高ボッチ高原(長野県)

1955年、戦後10年、世の中はやっと落ち着きだしたころである。生れて初めて山へ行った。21歳だった。松本駅で”鉢伏山・高ボッチ”のポスターを見た。鉢伏山はともかく”高ボッチ”とは不思議な名やな思った記憶がある。そのあと少しして木曽福島から上高地行きのバスが開通した。さらにその後、高山線を利用する癖がつき、いつの間にか松本駅との縁が切れ、”高ボッチ”の名も忘れてしまっていた。

以来50年の歳月が過ぎて、70歳代のある日、国道20号塩尻峠を越えたところで、”左・高ボッチ”の標識を見た。登山の標識ではない。明らかに交通標識だった。車で高ボッチへ行けることを示していた。瞬間21歳のときの松本駅を思い出した。「高ボッチ、懐かしいな・・・・。といってもそこへ行ったわけではない。その昔松本駅で見たポスターが懐かしかっただけ。行って見ようか。どんな所かわからないが」。登りついて驚いた。槍、穂高をはじめとする北アルプス、常念、乗鞍、御嶽、中央アルプス、南アルプス、富士、八ケ岳。50年前のあの時これを知っていたら。これだけでも腰が抜けそうになるのに、いままたそこを大分水嶺が通っているという。

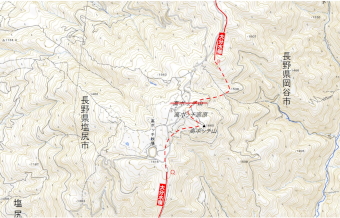

和田峠を過ぎて、次にその大分水嶺との縁がつながるのは、この『高ボッチ高原』である。

01.分水嶺の流れ

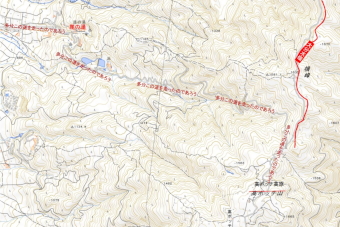

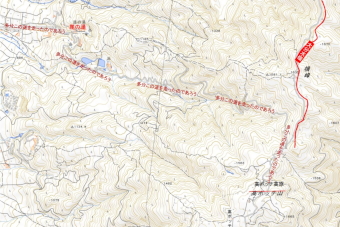

地図 1.和田峠から高ボッチまで

a.三峰山

a.三峰山

この大分水嶺原稿作成のバイブルにしている、堀公俊著・『日本の分水嶺』(ヤマケイ文庫)に次のようにある。

――和田峠を後にしばらくビーナスラインと並んで進み、まずは三峰山(1888m)を目指す。三峰山からの展望も360℃遮るものがなく真近には詩人・尾崎喜八が「世界の天井が抜けた」と表現した美ヶ原の広大な大地が広がっている。――

一方、YAMAPの基本情報には、次のようにある。

――三峰山(みつみねやま)は長野県松本市、長和町、下諏訪町の境にある標高1,887mの山である。南北に日本百名山の霧ヶ峰と美ヶ原があり、両方とも登山者や観光客で賑わっているが、三峰山は静かな山歩きが楽しめる。主要登山口の三峰展望台駐車場へはビーナスライン経由でアクセスでき、往復1時間程度で登れる。物足りない健脚者は和田峠から登るルートもある。草原の山で三等三角点のある山頂からは北、中央、南アルプス、八ヶ岳、乗鞍岳、御嶽山、浅間山、富士山が見渡せ、360°の展望が楽しめる。――と。

そして、この上に頂上を大分水嶺が通っている。もうちょっとしっかり勉強して登っておくべきだった。いまとなってはどうしようもない話だが。残念。

その後。大分水嶺は西へ向かい、二ツ山を経て鉢伏山に至る。

b.鉢伏山

『山と渓谷オンライン』には、次のようにある。

――北アルプスの展望台として、美ヶ原に勝るとも劣らない位置を占めているのが、その南隣にある鉢伏山である。松本から塩尻にかけての車窓から見ると、草原のふっくらとしたドームを持ち上げている。

美ヶ原が戦後、有名になり過ぎて観光地化が進む中で、鉢伏山はまだ静けさを保っている。展望は北アルプスは言うに及ばず、八ヶ岳、南アルプス、中央アルプスと、ほとんどの日本の高山が等距離で迫ってくる。山麓の塩尻が、「日本の中心地」だと実感できる。

昔はふもとの名刹、牛伏(ごふく)寺を詣でてから、最後は踏み跡もない谷をつめ、広々とした草原を野の花をめでながら登ったものだが、今は頂上近くまで車道が延び、山小屋も1軒できて、以前のような処女性は大分失われた。

頂上の大展望を楽しんだら帰りは道を北にとって、扉温泉で一汗流すのがよかろう。――とある。

02.このとき越えた大分水嶺・高ボッチ高原

塩尻峠から高ボッチへ登って何年か経っていた。快晴の秋の日の午後、国道19号の広岡辺りを走っていて、ふと、もう一度高ボッチへ行って見ようかと思った。急遽、カーナビを”高ボッチ”にセットした。いわれる通りに走ったのだが、遠かった。いま考えると”崖の湯”辺りを経由したらしい。山道へ入るとナビちゃんは一切無言。「細い道で御免ね、頑張って!」ぐらいのお愛想の一つもいえよ。道は、大分水嶺の「横峯」というピークを左上に見上げるあたりに出たらしいがそんなことは一切分からない。とにかくそこまでが長かった。そこからは何となく見たような雰囲気になり見覚えのある電波塔が見えて来た。(その道を地図上でトレースしようとしたがとてもとても----)

ァ. 消えた市境

さて、その高ボッチ高原、標高1600m前後の広大な高原である。地図を見ると、その高原で不思議なことが起こっている。右の地図で、P点とQ点に間で大分水嶺が消えているのである。いや、大分水嶺は消えるはずはない。消えたのは市境である。たとえば上の地図1を例にとれば、例の三峰山を出発点として北が松本市、南が長野縣諏訪郡との市郡境、”二ツ山”からは南側が岡谷市に変わり、鉢伏山を経由して”横峰”に至る。そこからは西側が塩尻市となりP点に至り、そこで忽然と市境が消える。次にそれが復活するのはQ点。その間約1.5Km余の間、この市境が消えたままになっている。ちょうどその間が高ボッチ高原の中心部に当たっている。三峰山を出てから、大分水嶺はこの”郡・市”境、”市・市”境に沿って来たわけで、ここにきて市境が消えるということは大分水嶺としてはハシゴを外されたに等しい。

この”消えた市境”の件につき、Wikipedia「高ボッチ」に次のようにある。

――1975年(昭和50年)、国土地理院は地形図の作成のため、岡谷・塩尻両市に市境について照会した。この結果、両市が認識する境界線が一致しないことが判明し、同院は境界線の修正を求めた。両市は境界問題の解決に向けて議論し、資料を持ち寄ったものの、どれが正しいか判定を下すことができず、境界が決まらないことによる不利益もないため「境界未定」とすることになった。――という。どちらが欲張ったのか遠慮したのか分からないが、このセチ辛い世の中、狭い日本で面白い話である。

――その昔、信州側の田野口藩と幕府が国境を決めるに当たり、夜明けとともに両方から走って、出会ったところを境界線にしたそうだ。その際、田野口藩は、暗いうちに鶏に鬨の声を上げさせて一足早く出発したために、峠を越えた関東側に境界を拡大できたらしい。――という話。江戸時代の話だと思っていたら、いまの世にも市境ラインが決まらないおとぎ話のような話があったとは。

行政区は別にして、大分水嶺という大自然の産物が消えるはずはない。もしそれがないとしたら天から落ちて来た雨粒はワシ等はどっちへ行けばいいのかと大騒ぎになるはず。この高ボッチ高原での大分水嶺がどうなっているか、無い知恵を絞って等高線を読んだ結果が、上の地図のP−Q間を破線でつないだものある。高原状の土地の分水嶺は難しい。実際の雨は地図に引かれた線の通り左右に分かれているのだろうか。

イ.高ボッチ高原からの展望

写真01.高ボッチ山指標

高ボッチ草原の一角を占める小高い丘である。標識には「八ヶ岳中信高原国定高原高ボッチ山1664.9米」とある。Web地図には標高が1665mとあり、そのピークの位置からずいぶん離れた位置に「高ボッチ山」とある。

真正面、なだらかな吊り橋と見紛う谷筋の向こうに富士山が。画面外、左が八ヶ岳、右が南アルプス・中央アルプス。右奥の杭のところまで行くと眼下に諏訪湖が見える。

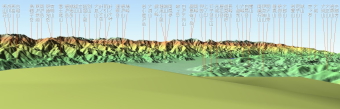

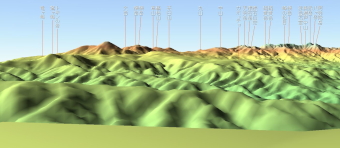

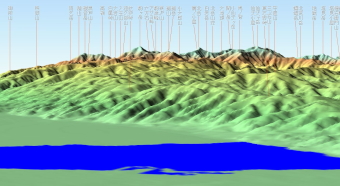

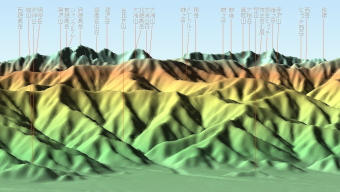

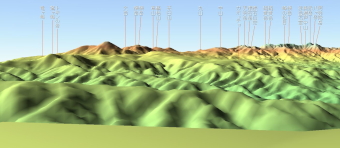

写真02.北アルプス連峰

|

|

|

|

|

|

|

北ア・槍穂高連峰(奥)

大滝常念連峰(手前)

|

北ア・槍穂高連峰(奥)

大滝常念連峰(手前)

|

北あ・燕岳あたりから北へ |

高ボッチに着いて真先に目につくのが電波塔である。地図には2基が見えるが写真では3基のように見える。現場へ地図を持って行って確かめているわけではく、そのとき目についたものを撮っているだけで、あとになって地図を見て2基表記されていると読み取っているだけである。

左・2基の電波塔を前景にした槍・穂高連峰(いちばん奥の連山)。その手前の大滝・蝶・常念連峰と重なって、北穂高岳と南岳の間の大キレットの底の一部は見えない。蝶岳の稜線から見た

大キレット(1959.8)。同じく大キレット北半分から槍ヶ岳まで。東鎌尾根から見た槍ヶ岳(1957.8)

|

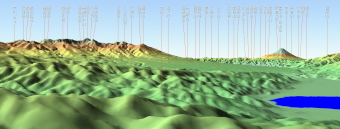

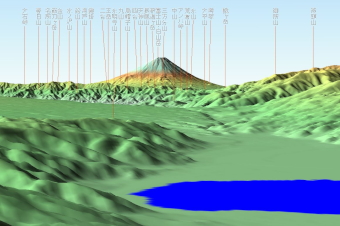

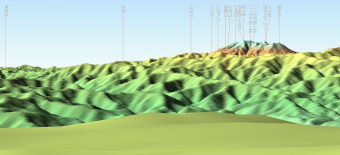

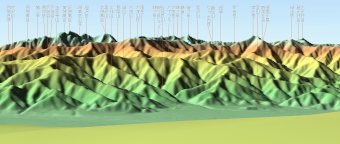

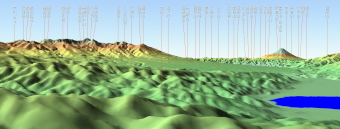

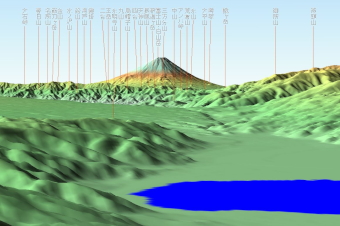

写真03.八ケ岳連峰・富士山・南アルプス/中央アルプス

|

|

|

|

|

|

|

| 左・蓼科山・八ヶ岳連峰 |

八ケ岳連峰南部・富士山

|

富士山・諏訪湖(右下) |

大分水嶺遠望

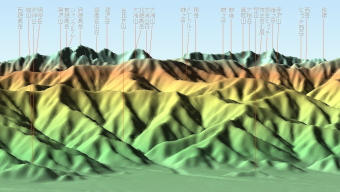

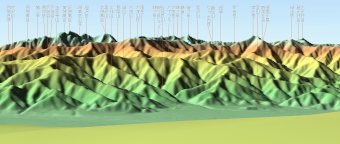

写真左、八ケ岳連峰である。大分水嶺の動きでいえば、野辺山高原から稜線へ出てきたところが右端の赤岳。そこから八ヶ岳の稜線伝いに麦草峠を過ぎ北の端、大河原峠付近で手前に折れて蓼科山の頂上を越えて白樺湖へ流れ下る。そして和田峠、三峰山・鉢伏山を経てこの高ボッチを越えていく。このとき、まさに大分水嶺上に立って大分水嶺を見ていたのである。

写真中央、テレビ局かプロダクションか、一見してただの素人集団ではないと分かる数名が、暮れゆく富士山をねらっていた。

写真右、 富士山と諏訪湖をレンズを長くして作画してみた。この両者以外なじみのある名称は見つからなかった。

|

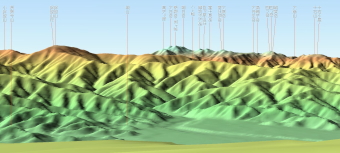

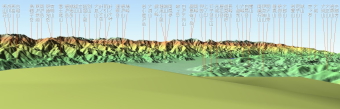

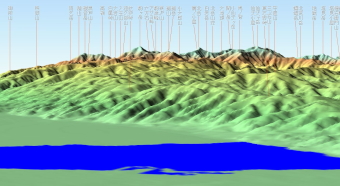

写真04.南アルプス/中央アルプス・御嶽山・乗鞍岳

|

|

|

|

|

|

|

| 中央アルプス・諏訪湖 |

御嶽山(噴煙をなびかせている) |

乗鞍岳

|

写真左、諏訪湖とその向こうに連なる南アルプスの峰々。甲斐駒ケ岳,北岳、間ノ岳、仙丈ケ岳、塩見岳など南アルプスの山々が散見される。しかしこれはカシミール図をこれがこれと見分けられる程度。現場ではどの山がどれか、姿を見てその名を見分けることはできなかった。何かありそうだでシャッターを切っただけである。

写真中、御嶽山。山頂からの噴煙が水平に流れていた。噴火が2014年9月27日。この日(撮影日)が同年10月29日、噴火から約1か月あとだった。高ボッチへの途中、開田高原から見た御嶽山の噴煙。

写真右、乗鞍岳、北アルプスの最南端の山である。長野県と岐阜県の境に位置する。大分水嶺が八ヶ岳の赤岳で長野・山梨県境を離れて長野県南北横断ルートをとりだして、この高ボッチがほぼ中間点。このあと塩尻峠、権兵衛峠、鉢盛山(この写真右の左手に見える大きくなだらかな山)などを経てこの乗鞍岳に達する。標高3026m、大分水嶺の最高点である。

|

a.三峰山

a.三峰山