00.このとき越えた大分水嶺(長野県)

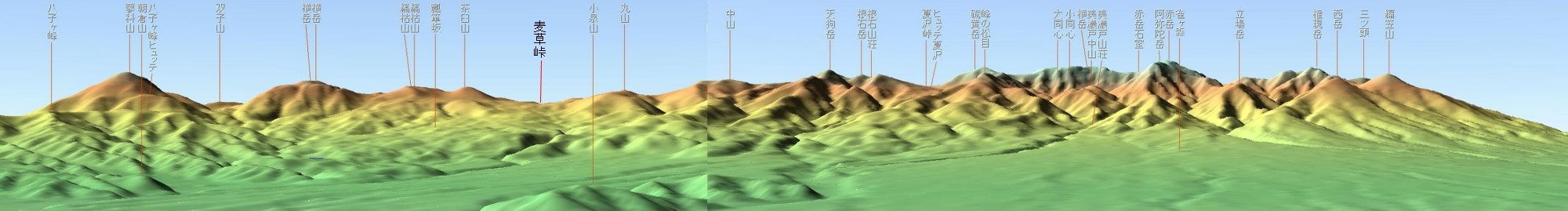

地図00-16.麦草峠

◆大分水嶺は、野辺山峠(JR鉄道最高地点)を越えて赤岳(2899m・八ヶ岳連峰の最高峰)への登りにかかる。この時点では、まだ大分水嶺と県境とは300mほど離れたままである。そのあと、地図で見ると人工河川が斜面を斜めに横切っていく。そして大分水嶺がその人工河川を横切るという珍しい風景が見られる。残念ながらその現場は見ていない。もう少し若いうちに気がついていたらと残念である。

大分水嶺が、県境尾根と出合うのは、小天狗(2178m)という岩の突起だという(堀公俊著『日本の分水嶺』による)。地図によると、清里方面からの登山道もこの小天狗へ登り着き、その後赤岳まで三者が一体となって上って行く。

◆赤岳からは大分水嶺は八ヶ岳の稜線を北上するが県境は南へ下る。すなわちここ・赤岳から乗鞍岳(岐阜県との県境に位置する)まで、大分水嶺は長野県を南北に分けて行く。

01.分水嶺の流れ

地図 1.野辺山峠(JR鉄道最高地点)から赤岳まで

◆さて野辺山高原、”鉄道最高地点”のモニュメントの立つところ。およそ大分水嶺が通っているようには見えないが、地図で見れば間違いはない。地図の南東(右下)端が、小海線と大分水嶺がクロスするところである。大分水嶺は小海線を越えた後、赤岳への尾根を登りだすが、途中3分の2ぐらいのところに「小天狗」と呼ばれる2178mのピークがある。そのすこし手前までは大分水嶺と県境は別々のコースをたどる。大分水嶺はそれまでの間、人工河川と交差したりする。元来、分水嶺は水を分けるわけで、川(流れ)とクロスしないことが大前提である。が、ここでは水路を横切っていく。相手が人工河川では如何ともしがたい。

◆小天狗の東斜面、大分水嶺と県境尾根との間の谷筋から流れ出る川、地図では名称は不明だが県境の長野県側を流れて、人工河川域に達する手前で山梨県側に入り、野辺山峠の下流側で大門川に合流する。大門川は終始山梨県側を流れる。県境尾根と大分水嶺はこ天狗の少し下で合流するが、清里方面からの登山道は直接小天狗に至る。

そのあと両者一体となって赤岳に至るが、そこで県境は南へ大分水嶺は北へと別れる。

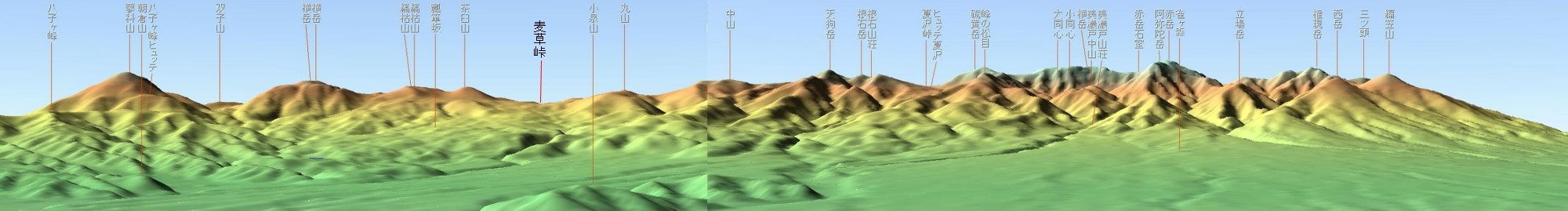

■野辺山ヶ原から見た赤岳・右カシミールでの作図

◆1994年のアルバムに八ケ岳と思しき写真があった。しかし、それにつけた説明文はなし。ただ写真が2枚貼ってあるだけ。

アルバムの写真の流れでは、前日霧ヶ峰ヒュッテで一泊して、朝、そこを出て八が岳の八千穂高原で遊んで…という流れである。…そのときも麦草峠は越えているはずだがその写真はなかった…。アルバムの2枚の写真は、どうやら小海線側へ下りて八ヶ岳のどこかを撮ったものらしい。とにかく細かい記憶は一切ないが、おそらく野辺山峠(私が勝手に使っている名称、鉄道最高地点付近)の小海線の山側だろうとヤマカンで、カシミールで作画してみた。それがまたドンピシャリ、中央のピークが赤岳で左右の稜線も見ごとに一致している。野辺山高原の大分水嶺上に立って、その延長線が小天狗を経由して赤岳に登り詰めるまでのほとんど全コースを見上げている形である。

後でも少し述べるつもりだが、私にとって、八ヶ岳は”遠く眺める山”だった。山麓は何度か走ったが、まんが悪く山頂はほとんど雲をかぶっており、しっかり稜線を見ることはなかった。そういう意味で、このときの稜線は貴重なものだった。赤岳のアップをもう1枚。

地図 2.赤岳から天狗岳まで

◆小天狗(2178m)で、県境と一緒になった大分水嶺は大天狗を経由して、赤岳(2899m・八ヶ岳連峰の最高峰)に至り、そこで県境と別れて、北へ向きを変える。

◆ヤマケイ文庫・堀 公俊著『日本の分水嶺』から、一部を拝借する。

――もともとこの山は本州を東西の分ける巨大な大地の亀裂(フォッサマグナ=大地溝帯)に沿って古い火山が集まったものだ。八ヶ岳に降った雨や雪は、東側では千曲川に集められて日本海へと注ぎ、西側は天竜川と富士川に流れこんだ後、太平洋で合流している。――

◆後述するように、『日本百名山』・”八ヶ岳”から深田久弥の”八つの峰”を拝借するが、その8つは、全部この地図に含まれている。赤塗りでかぶせた峰々である。

地図 3.天狗岳から麦草まで 八ヶ岳稜線を縦長1枚にまとめて表示

岩手・秋田県境の田沢湖線・仙岩トンネルから大分水嶺をたどって南下して来たのだが、ここへきて、八ヶ岳の稜線を北上することになり、ページだてと地図の順序が逆になっている。上の黄色の字をクリックすると1枚として表示することができる。

◆Web地図によると、八ヶ岳を越える峠は次の5つである。

南から順に夏沢峠(2283m)、中山峠(2407m)、麦草峠(2120m)、大石峠(2153m)、雨池峠(2241m)。( )内数値は標高値。Web地図の右クリックによる。この中で私が越えたのは、国道299号が越える麦草峠ただ1つである。この峠が5つの中でいちばん標高が低い。

◆麦草峠のすぐ北側に”大石峠”という峠がある。両者があまり近すぎて奇異に感じられる。当該部分の地図を見ると、古い麦草峠の迂回路のように見える。古い麦草峠は、この大石峠を経由していたのではないか。それが何らかの事情で、より近い現在のところ(国道がつく前の旧の麦草峠)へ移された。となればわざわざ遠回りをする人はいない。郷土出版社版『信州百峠』には、――大石峠はいま、北八ヶ岳特有の樹林に囲まれ静かに眠っている。――とある。

◆麦草峠のすぐ北側に”大石峠”という峠がある。両者があまり近すぎて奇異に感じられる。当該部分の地図を見ると、古い麦草峠の迂回路のように見える。古い麦草峠は、この大石峠を経由していたのではないか。それが何らかの事情で、より近い現在のところ(国道がつく前の旧の麦草峠)へ移された。となればわざわざ遠回りをする人はいない。郷土出版社版『信州百峠』には、――大石峠はいま、北八ヶ岳特有の樹林に囲まれ静かに眠っている。――とある。

あとで述べるが、付近には、「国道299号麦草峠」とただの「麦草峠」(旧の麦草峠のことだろう)の案内はあるが、大石峠の案内はない。

02.『日本百名山』・”八ヶ岳”

深田久弥は、『日本百名山』・”八ヶ岳”の冒頭で次のように書いている。

――中央線の汽車が甲州の釜無谷を抜け出て、信州の高台に上り着くと、まず私たちの眼を喜ばせるのは、広い裾野を拡げた八ヶ岳である。全く広い。そしてその裾野を引きしぼった頭に、ギザギザした岩の峰が並んでいる。八ヶ岳という名はその頭の八つの峰から来ているというが、麓から仰いで、そんな八つを正確に数えられる人は誰もあるまい。

芙蓉八朶(富士山)、八甲田山、八重山(屋久島)などのように、山名に「八」の字をつけた例があるが、いずれも漫然と多数を現したと見なせばいいのだろう。(…勝手ながら、私の姓の『八田』も、そのうちの一つだと自認している…)。克明にその八つを指摘する人もあるが、強いて員数を合わせた感がないでもない。詮索好きな人のために、その八峰と称せられるものを挙げれば、西岳、編笠岳、権現岳、赤岳、阿弥陀岳、横岳、硫黄岳、峰ノ松目。そのうち、阿弥陀岳、赤岳、横岳あたりが中枢で、いずれも二千八百米を抜いている。二千八百米という標高は、富士山と日本アルプス以外にはここしかない。我が国では貴重な高さである。――

03.杖突峠からみた八ヶが岳

私にとって、八ヶ岳は遠く眺める山だった。山の名称、細かい並びなどは自分の足で歩いてみて初めて頭に入る。20歳代のころ一度ならず登ってみようと考えたことがあったが、なんといっても京都・滋賀からは遠かった。そんなことで、私には自分で歩いていない八ヶ岳について云々する能力はない。

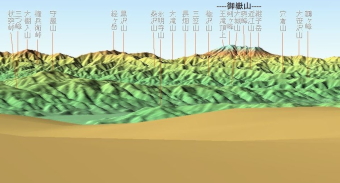

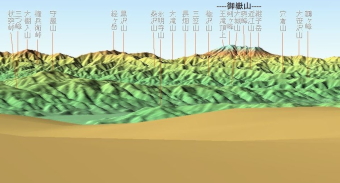

下の写真は、杖突峠展望喫茶店テラスから撮ったものである。そこから赤岳までの距離が27Km強。その赤岳が八ヶ岳の最高峰だと言うが、こうして見てもどれが赤岳なのかそれが分からない。朝早く家を出たとしても、諏訪湖の南に位置する杖突峠に着くのは昼前後になる。南からの高い太陽を受けて、影も何もないノペーとした山が並ぶ。残念ながらこれがワタシの八ケ岳である。

八ケ岳(一番左は蓼科山)・杖突峠展望喫茶店テラスから

カシミールによる作図

上の図は直接拡大クリックはできません。拡大するには、下のボタンを押して下さい。(拡大写真の赤枠が、深田久弥が選んだ八峰。)

04.丸山と茶臼山との間

私と八ケ岳との縁は国道299号を走っていて、たまたま麦草峠を越えたことだけである。その麦草峠は八が岳連峰のどこなのか、それすら分からない。上の地図3を読んで、北側に”茶臼岳”、南側には”丸山”、その間の鞍部が峠だ。カシミール図の左半分を拡大してそれを読むと、いちばん低い幅の広い鞍部がそれと読める。なるほどそういうことか。

私は、この299号を走ると、方向感覚がくるってしまう。こまかいカーブの連続で、瞬間々々はどちらを向いてい走っているかわらなくなる。「麦草峠」の標識を見ると、いつも八ケ岳の尾根を南から走ってきて、その峠で右へ下りるように感じたものだ。ましてやその峠が大分水嶺を越えていたとは思っても見ないことだった。

05.最初の麦草峠?

1985年8月のアルバムにあった写真である。30年以上前の写真。説明文には、”麦草峠”とそれだけ。これを見た最初の印象は、へー、30年前はこんなに見晴らしがよかったのか。国道299号は何回か走ったが、両側樹木が茂っていてほとんど遠望が利かない。2000mを超す峠を越えるのだから、さぞやと期待するのだが、八ヶ岳の姿が見える訳でもない、ましてやそれ以外の展望もほとんどないのが実情。そして目前に「麦草峠」の標識が現れるのである。ストリートビューで見ると結構大きな駐車場もあるが、私の記憶にはそれもない。ということで、これが30数年前の麦草峠だったかと、少々違和感を感じながら1年間ほど放置していた。

そして1週間ほど前。この原稿を書く段になって、遠景の山はどこだろうということになった。近景にはサルオガセにやられたのだろうか、立ち枯れた木が2本のほかには道路も写っていない。自分が立っている場所も不明、写っている対象物としてはちょっと重量感がある山・・・これは火山のようだ。麦草峠から北を向いて撮っているとすれば、これは多分浅間山だろう。

カシミールで周囲の山を探してみた。南北に続く山波の鞍部から見ているわけだから、浅間などはほとんど視界に入ってこない。当り前である。視界が効くのは西方の美ヶ原辺りと東側の荒船山など。基本的に何かが間違っているとしか考えられない。どこか別の場所で撮った写真を、麦草峠と勘違いして貼り付けたのではないか。何とも間抜けた話である。

と書くと、このときは麦草峠を越えなかったと解釈される方もおられるかもしれないが、そうではない。野辺山へ出ているのだから麦草峠は間違いなく越えた。しかし、そこでは写真は撮らず、どこかほかの場所で撮ったのを間違って”麦草峠”と書き入れたということである。その場所はどこかとストリートビューで探してみたが、写真に見るような視界の場所はどこにも見つからなかった。

そうしてまた何日かが過ぎ、やっぱり気になる。雲海ができているわけだからかなりの高度のはずだ。峠前後の展望の利きそうな場所を目途に改めてカシミールで作図をして見た。そうしたら出てきたのである、御嶽山が。浅間山だと思っていたのが、実は御嶽山だったのである。最初やったときそれが出てこなかったのは、作画距離に制限がかかっていたらしい。不注意だった。因みに、麦草峠から御嶽山までの直線距離は80.5Km。

06.イワノガリヤス

郷土出版社版『信州百峠』には、次のようにある。

――麦草峠は、イワノガリヤスというムギに似た高さ1m前後の多年草が、かつては一面に広がっていたというのが命名の由来。亜高山帯から高山帯のやや湿った砂礫地や草地にある植生の通り、峠はむしろ草原のような平坦地である。佐久側では、昔、馬越峠と呼んでいたというから、やはり人馬の往来は盛んであったと思われる。――と。

”かつて”・・・といわれてもいつごろのことか分からないが、そういえば、下の4枚の写真の右2枚などはムギに似ているといえば似ている。しかし、私にわかるのはイネとムギの違いぐらい。これがイワノガリヤスなのかどうかわかるはずはない。

ネットで検索してみると、似ているのもあれば全くお門違いなのもある。まあ多分これがそうなのだろう。写真は似たりよったりで、断定はできかねるところ。しかたなく、そのあたりの文章を読んでいて、なに?!!!、「イワノガリヤス」はどこかからの外来語だと思っていたのだが、なんと、「岩野刈安」というれっきとした和名だという。それがまた、仮に人名だとしたら、”岩野”が姓で、”刈安”が名というところだが、”イワ・ノカリヤス”なのだと。拙者は「岩・野刈安」でござるなーんて。参ったマイッタ。

写真.麦 草 峠 2010.10

曲がりくねった道を登り詰めて、この標識を見たときに、”へーここが峠なのか”と驚いたものだ。ちょっとも峠らしくない。視界も利かない。いちばん左の写真は、標識に”茅野市街29Km”とあるから、東から西向きに越えたときに撮ったものだろう。2枚目はそのとき立っていた標識。初めてで珍しかったのだろう。「R299・麦草峠」に対して、旧の麦草峠が単に「麦草峠」として表記されている(関係地図)。3枚目の手前一面に広がっている白い草がイワノガリヤス(岩野刈安)なのだろう。そうこうしている間に旧峠の方から4人づれが降りてきた。

このページのトップへ

|