穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

その1・その2へ

三上山撮影開始昭和51(1976)年11月21日午後、秋には珍しいにわか雨が降り、その後すばらしい虹が出た。これがきっかけだった。三上山を撮ろうと決心はしたが、何となく踏ん切りがつかないまま、ずるずると日を過ごしていたところへの「出撃命令」だった。当時持っていた二眼レフのマミヤC3にエクタクロームを詰めて家を飛び出した。 私のカラーフィルム開眼は、昭和29(1954)年夏、友人のHクンが撮ってきたコダクロームだった。上高地周辺の風景だったが、日本にこんな風景があるのかと驚くと同時に、その色の美しさに魅入られた。 カラーがほとんどなかったそのころ、当時のコダクロームの色は神の色に見えた。カラーをやるならコダクロームと決めていたが、このときコダクロームのブローニー判は発売されていなかった。「エクタクロームならありますよ」、写真屋の主人がいう。きけば、カラーの印刷原稿なども全部エクタクロームだという。 このブログにもほとんどモノクロームの写真を使ってきたが、私は基本的には自分で自由に焼き付けできる白黒写真が好きだった。しかし、三上山はカラーだと決めていた。山そのものは四季を通じてほとんど変化しないその姿を捉えるには、周辺の風物を配置していかなければならない。その変化を表現するにはやはりカラーだろう。それと、やる以上は、なんとしてでも写真集にまとめたい。エクタクロームは印刷原稿に使われているのだという。よしこれ一本で行こう。 現像が上がってきて愕然とした。まともなものは一枚もない。撮影当日、虹を追って右往左往するだけで何の収穫もなかったことは自分自身がよく分かっていた。目の前に突然現れた虹を追って、行き当たりばったりの衝動撮りである。まともなものは撮れるはずはない。それは分かっている。しかし、愕然としたのは、その内容ではなしに、フィルムの色である。色調に冴えがなく、色に力がないのである。もっと艶のある、深い色が出るはずである。露出を一からやり直しだ。

上の写真左が当時使っていた反射光式の一般的な露出計である。モノクロームの場合はこれで十分事足りていた。しかし、ラチチュード(露光許容範囲)のせまいリバーサルフィルムの露出は簡単ではなかった。自分の力のなさを機械のせいにする悪い癖だと分かってはいたが、ワンランク上の露出計が必要だと決めてかかった。アサヒペンタックスのスポット露出計を買い求めた。しかし、買っては見たものの、おいそれと一夜漬けで使いこなせるシロモノではなかった。それで測りながら、いままでの旧いのを持ち出して確認するという笑い話のようなことをやっていた。スポット露出計の使い方の本を買ってきて、必死になって勉強した。

マミヤRB67

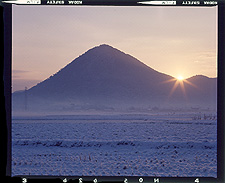

二眼レフのマミヤC3は、二眼レフでありながらレンズ交換ができるという変わり種だった。このカメラはよく写った。一眼レフはミラーが動くことによるショックに注意しなければならないし、フォーカルプレーンシャッターの反作用にも気を遣わなければならない。マミヤC3は二眼レフだからミラーの可動部なし、レンズシャッターだから反作用なし。三脚を使って、レンズを絞り込んでじっくりと撮れば、本当によく写った。 やはり本気でやるならば、中判の一眼レフが必要だろう。6×7判にするか、6×4.5にするか迷っていたとき、カメラ屋のオヤジが、「わるいことはいわへん、6×7にしときなはれ。6×4.5やったら、6×6と一緒ですやん。いま使こたはる6×6をトリミングしたヤツが6×4.5ですやん」。そういわれたらその通りだった。上の6×6判を横長にトリミングしたものと、左の6×7判とを比較すれば、一目瞭然である。よし6×7にきめた。 当時、6×7ではアサヒペンタックス6×7と、マミヤRB67の2つが対抗していた。一般的には、35mm判と同じ使い勝手だということでアサヒペンタックスが人気の上では一歩リードしていたといえようか。 普通のカメラだと、横位置で構えていて、縦位置に変更するとき、三脚側で雲台をがちゃんと90度倒して切り替える。当然光軸が変わるから、再度フレーミングのやり直し、この不経済きわまるシステムが完全に解決できるのである。三脚はそのままカメラ本体も動かさず、フィルムパックを90度ひねるだけでヨコがタテになるのである。それにミラーショックは仕方ないにしても、レンズシャッターだから、フォーカルプレーンのショックは避けられる。この判断は、30数年過ぎたいまでも間違いなかったと信じている。もっともいまデジタルになって、このマミヤを使うこともなくなってしまったが。 ということで、その年の暮れ、ボーナスをはたいてマミヤRB67を買った(写真左)。うやうやしく、正月の飾りをそばに置き、「これは我が家の家宝やから、夢にも粗末に扱うことなかれ。まかり間違っても、こちらに足を向けて寝ることなどあいならん」と妻子に宣言した。…それにしては、正月飾り貧粗やね。… と、その翌日である。前夜来の雪が止んで見事な快晴。ゴム長を履いて三上の新幹線の側道へと繰り出した。地を這うような霧が三上の集落を隠している。この新幹線沿いの道は、三上山に向かって左右に500mほど自由に移動できる。空の明るさを読みながら、位置を合わせたのであろう。雄山と雌山鞍部から太陽が昇った(上の日の出の写真)。 我が家の奉安殿

こんなことはどうでもいい話なのだが、ついでだから・・・。 先日も書いたが、そのころ我が家の機動力は自転車だけ。前の荷物籠にバックに入れたカメラを放り込んで走っていた。しかし、よーく考えてみたら、いのちの次に大事な家宝である。かりそめにもこれに粗相があってはいけない。いのちのほうは、いざとなれば自転車を投げ捨てて逃げればいい。そのとき家宝を自転車と心中をさせるわけには行かない。ということでカメラケースを探し回った。帯に短したすきに長し。それならいっそうのこと自分で作ってやろう。 写真はRB67本体と、65mmのワイド。×2のコンバージョンレンズ。スポット露出計。

左はその家宝収納箱の現在の姿である。70歳代半ば以上のかたならご存じだろう。その昔、各学校にあった奉安殿というヤツを。これが我が家の奉安殿である。一旦緩急あれば・・・。30数年、家宝を守り通していままだ健在である。 30年数年も昔のこと。このボックスをバイクに積んで、エンジンを吹かせたとたん、自分の背丈以上の溝にバイクともども落ちこんだ。溝の底に立って、手を伸ばしても地上に届くか届かないか。幸い怪我がなかったから、溝の中でバイクを起こし、荷台に足をかけて脱出したことがあった。そのときもこの箱はつぶれなかった。あとで調べたら、ワイドレンズのシャッターが動かなくなっていた。ピンがはずれたとかで、修理代1万なにがしかはかかったが・・・。 つまらない箱の話である。 溝に転落顛末記カメラボックスの話が、バイクで溝に落ちた話になった。どこへいかなきゃならんという話しではないからまあエエか。その一部始終を。 何回も書いたように、三上山の撮影を開始したときの機動力は自転車だった。労力さえいとわなければ、理屈の上では琵琶湖一周でもできるわけだが、写真を撮るとなるとそういうわけにも行かなかった。 免許証を調べてみると、原付の免許取得が昭和52(1977)年8月ということになっている。それでも約1年近く自転車でやっていたことになる。そうしていつ頃だったか、溝に飛び込んだのは。多分ちょっと馴れてきて、横着をかますようになったころだろう。 場所は名神沿いの旧びわこ学園の近く、野洲駅と菩提寺をつなぐバス道の横。路側から5mほど離れて溝があった。バイクを止めるには格好の空き地で、溝に対してT字形につっこむ形にバイクを止めた。 バイクのエンジンは何事もなかったように回り続けていた。日本のバイクはスゴイ。50CCのヤマハだった。溝に落ちてまだ回っとるのか、お前はアホかと悪態の一つもつきたかったが、そういうわけにもいかない。幸い身体も太股の打撲だけで、それ以外はどこにも異状はない。とにかくエンジンを止めてバイクを起こした。バックミラーのねじがゆるんでぐらぐらしている以外異常なし。 カメラボックスはバイクの荷台に金属のツメで止めるように細工していたのだが、ツメが吹っ飛んで荷台からはずれ、そばに転がっていた。ふたが開いてカメラが転がったらどうしようもなかったのだが、それもなし。堅く口を閉ざしてカメラを守っていた。さすが我が家の奉安殿。コンパネで作ったものだが、ワシの工作能力もまんざらでもないわい・・・。 安全を確認したら、さあどうして脱出する?。溝は手を伸ばせば上には届く。とにかくカメラボックスは上へ上げた。横で見ている人がいたら、得体の知れない箱が地の中からぬーと出てきたように見えただろう。しかし、人がいるような場所じゃない。だからこそ、そこで大腿骨骨折でもやっていたら、どうして発見されただろうと、後で考えてぞーっとした。前にも書いたように、起こしたバイクの荷台に立って、そこから地上へ出た。 バイクは絶対に持ち上げられない。現場へ置いておくしかしかたなし。カメラは置いておく訳にはいかない。何といっても我が家の家宝である。いま目方を量ってみると13Kgある。現場から我が家までそれを担いで約6Km、これは長かった。 帰ってボックスの中身を子細に調べてみると、やはり異状が起こっていた。家宝のカメラはピントグラスにひびが入り、レンズが1本作動不能。しかしこれくらいでよかった。 置いてきたバイクをどうするか。 どう考えてもクレーンで上げてもらうしか方法はない。目につかないところだとはいえ、いつまでも置いておく訳にはいかないから、一休みしてから、Yサルベージへ出かけていった。 「バイクを溝へはめたので、上げへほしいのですが」 、 なるほど思っても見なかったが、そういわれるとそんな気もする。代金がいるいらないの問題ではなしに、物理的に2人なら上がりそうな気もする。溝の深さは1.5mは優に超える。しかし幅は1mそこそこ、両側に足をかけて十分またげる距離である。若い衆は持ってきたロープを手際よくバイクにくくりつけて、「そっち持ってくれますか」。打撲した両腿がいたかったはずだが、いまはその記憶もない。溝をまたいで「じゃ、いきますよ」。 軽くはなかったはずだが、思ったより簡単にバイクは地面を離れた。これなら行けるぞ、と思った。ロープをたぐるとバイクは上がってくる。バイクは手の届くところまで上がってきた。シメシメこれは行けそうだ。が、そこまでだった。 1mほどまたを開いて、両手は伸びきったまま、その下にバイクがぶら下がっているのである。手を折り曲げてバイクを持ち上げるほどの力はない。手は伸びたままである。いくら持ち上げても、最後の2,30cmが上がらない。反動をつけてよいしょと放り上げるほどの力もない。それをやっても失敗するにかぎっている。そのときは自分の身体もバイクもろともまた溝の底。ましてや、バイクの下敷きにでもなったときには・・・。 「やっぱりアカンな」、それでも若い衆はあきらめずに、「前と後と代わりましょか」ということで、チェンジコート。一からやり直し。そのたびにしずしずとバイクは上がってくる。しかし、最後の2,30cm、これがどうにもならない。庭師さんが石を動かすときのような、滑車と支柱があれば何とかなったのだろうが、結局はクレーン様にお世話になることになった。ものの5分ほどで何の苦もなくバイクは地上に鎮座した。 「すみません。代金いただかななりませんね。あとで請求書お送りします」。 前座の共闘がなかったら、自分の失敗を棚に上げて、「たった5分でXX円やで」と、モンクたらたらのところだが、この日ばかりは代金の問題ではなかった。「いやいや、ほんとにありがとう」と、心からお礼を言ったことだった。

|