|

どういう経緯だったかは記憶も定かでないが、職場の同僚と西穂へ行ということになった。というと格好がいいが、実際は山は二の次、帰り白骨温泉に一泊していっぱいやろうというのが主たる目的。若いときの山とは基本的に異なる。人間いつかはこうして堕落していく。

1.上高地まで

昭和47(1972)年10月09日(月)

4,5日好天をもたらした高気圧が東へ去り、弱い気圧の谷の通過とかできょう(9日)は一日中薄曇りの天気。その後に本格的な低気圧が近づいているという。西穂へ登る10日の午前中だけでも持ってくれたら、そんな気持ちで家を出る。

午後10時、京都駅八条口集合。 何度も書くが、新幹線がわれわれの生活を変えた。名古屋からの夜行に乗るのに、午後10時集合である。いまでも全国的に見た場合、新幹線を使える地域と使えない地域の生活の格差は大きい。

23時40分名古屋発、”きそ8号”。名古屋で仕入れた缶ビールを1本飲んで、少し眠れば木曽福島。定刻より10分ほど遅れて、2時40分頃到着。オリオンが中天にかかる。明朝は案外いい天気かも知れない。

午前3時10分、バスは8分通りの乗客を乗せて出発。かつてのがたがた道も全面舗装。外の冷気で窓ガラスが曇る。それをぬぐってみる境峠の白樺は、もう色づいている。その白樺の林の向こうを昇ったばかりの金星が水平に走る。あと3時間、天候の急変はあり得ないであろう。と思いつつ、いつか一人で奥穂へ登ったときのこと思い出す。あのときは須原では快晴だった。それが上高地では雨。秋の天気は怖い。しかし、今回は大丈夫だろう。

昭和47(1972)年10月10日(火)

5時40分着の予定が、40分も早く5時に上高地着。おそらくダイヤは、がたがた道の時のままなのだろう。あたりはまだ真っ暗。どないせえちゅうねん。早けりゃええちゅうもんとちゃうで。暗い道を河童橋まで歩く。梓川畔のベンチで、寒さにふるえながら弁当を食べる。以前なら温度計出して気温を測ったものだが、いつの間にかそんな精神をどこかへ置き忘れてしまっていた。こんなとこで朝メシ、なんとのうわびしいのう。

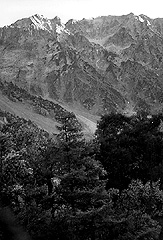

穂高の山肌が、少しずつ茶褐色に変わっていく。すばらしい好天。雲量ゼロ。昨夜の天気図からは考えられない天気である。

6時、穂高の一角に今朝いちばんの光が当たる。そこだけがカット燃えるように輝く。いつもながらのドラマチックな朝。

これぞカラーというところだが、カラーの写真は残っていない。撮らなかったのか、撮れなかったのか。

昭和47年、はっきりした記憶はないが、世の中はカラーの時代へ入っていたのではないか。私自身は、カラーに最後まで抵抗した部類にはいると思っている。ラボ任せのカラーよりは、自分で焼くモノクロームの方が面白かった。

左、だいぶ明るくなってからのカラー写真。30数年たって、何か色が付いているなというだけの写真。当時、焼いたばかりの色がどんなだったのか、基準にするものがないから何ともいえないが、いまとなっては情けない色である。

2.西穂山荘まで

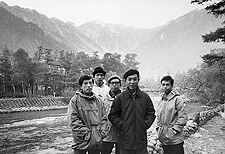

記念撮影をして出発。

考えてみたら、のんびりした山である。若いときなら、バスは大正池で降りて、そのまま西穂登山口へ。ライトは持っていっていたから、真っ暗な中を西穂に向かっただろう。日が照るのを待って記念撮影などと悠長なことはしていない。

これが登山隊一行。シャッターを切る係りがいるのだが、それが I

氏。このときは心臓の具合が悪くて、登るのは止め。もっぱら、その夜の白骨温泉の宴会部長役に英気を養う。半日をたった一人で上高地で過ごしたわけだが、その間何をしていたかは不明。後年、心臓の大手術をやるも未だに宴会部長は現役。

河童橋を渡って西穂登山口へと右岸を歩く。

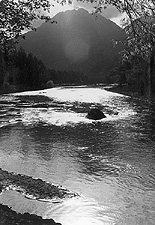

写真左。朝霞の六百山。梓川の川波が、空のひかりを帰して銀色に光る。

6時30分、西穂登山口。ここで I 氏と別れる。わしら降りてくるまで、ちゃんと生きとってや。

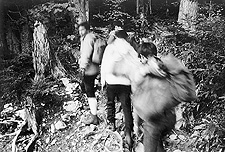

クマザサの中の湿った道を行く。小さな流れを越えて、左手に玄文沢の瀬音をきき、木の根を踏むようになると、勾配が急になる。

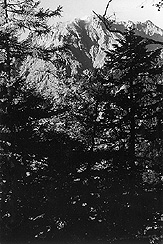

山陰の広葉樹林の中は暗く、ASA100で、f3.5 1/8秒がやっと。歩きながらカメラをわざと振らす。

ASAというのは、フィルム感度。いまのISOと同じ数値である。ミリバールがヘクトパスカルになったようなもの。数値が一緒なら、別に変える必要はないと思うのだが、面倒くさい話である。気圧の単位は、物理学上の意味も分からないではないが、フィルム感度は、ただ単なる規格だけの問題だと思うのだが、違うのかな。

今とちょっと勝手が違うのは、フィルム感度は読んで字のごとく、フィルム固有の値だった。今のように状況に合わせて、ISO感度を変えるなんて芸当は考えられない時代。100のフィルムを入れたが最後、それを撮り終わるまで、暗くても明るくても100で行くしか手がない、そんな時代だった。

日が照ってくると今度はコントラストが強くなる。いまは、デジカメになって、コントラストも調整することが可能になったが、当時は、赤やオレンジのフィルターで、画面にコントラストをつけることはできたが、もともとコントラストの強いものを柔らかく撮るフィルターはなかった。森の中での木の間漏れの光など、もともとコントラストの強い光に出会ったときは、それをダウンさせるフィルターがほしいと思った。その時点では、いくらかアンダーにとって置いて、現像をさっと上げるしか手はなく、実際にはどうにもならなかった。

写真左、コントラストが強く、一瞬雪の写真かと思うが、ただの林の中である。バテたといった姿で腰を下ろすメンバー。

このときのメンバーは5人。年齢も20歳代なかばから30歳代後半まで、共通しているのは、私を除いて全員が山登りは初体験。山歩きのペースなど誰も知らない。皆自分のペースで勝手に歩く。こっちも自分のペースが乱される。久しぶりでしんどい山を思い出す。山は自分一人で、自分のペースで歩くのがいちばん楽である。年齢層が違うものが5人も集まるとしんどい。

最後の水場からしばらく登ると、玄文沢と善六沢とを分ける尾根に出る。西穂山荘と上高地との中間点だとの標識がある。前に逆光の前穂がそそり立ち、後には例によって、焼が頭をもたげてくる。

傾斜が緩くなって、シラビソの林がまばらになる。頭の上が明るくなって、西穂から焼に続く稜線に出る。森林限界が近くなる。曲がりくねったダケカンバ。

左手に高原川の深い谷を隔てて笠がちらっと見えると西穂高山荘。標高2360m、上高地からの標高差約900m、所要時間2時間50分、5人のペースがそれぞれ違い、いつにない苦しい登りであったが、時間的には、まあまあ普通のペースだった。

山登りはそんなものである。早く登ろうとしてペースを上げても、苦しいだけで、実質的な時間はべらぼうに早くなるものでもない。初めのうちはそれが分からないから、どうしてもオーバーペースになり、山は苦しかった、その思いだけが残る。

3.西穂ハイマツ地帯

何や、この写真は。焼を撮っているはずなのに、手前の木の枝が肝心の焼の前面に・・・。いやはや何とも面目ない。焼の後、遠くかすんでいるのは乗鞍岳。

30数年前のカラー写真である。カラーフィルムがわれわれ素人でも使えるようになったのは、昭和30(1955)年ごろだった。当時スライド用といわれていたポジカラーフィルムで、紙焼きはできなかった。そのころの用語でいう「幻灯機」を使って、スクリーンに映写して見なければならなかった。

その後昭和30年代の半ばになって、紙焼きができるネガカラーフィルムが発売された。ということで、この時は、発売から10年ほどたっていた。焼き上げたときはもうちょっと色はよかったはずだが、褪色してこんな情けない色になっている。

西穂の定番写真、西穂高山荘背後のハイマツ地帯から見た西穂山荘と焼岳。山荘の屋根が赤色だということは分かる。モノクロームではなしえない情報量ではある。

荷物を小屋に預けて独標まで出かける。写真左、山荘背後からハイマツ地帯と独標。写真右、近づいたピラミッド。

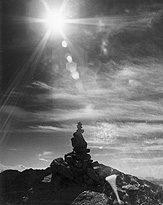

途中に立っていたケルン。この写真は、一見赤外線フィルムのようにも見えるが、ひょっとして、普通のネオパンに赤のフィルターをかけていたのかも知れない。青い空を黒く写すのは、赤外線の得意の手だが、普通のフィルムに赤をかけても、擬似赤外的な感じは出せた。これはどちらかはっきりしないが、ケルンの日陰のところなどが、完全につぶれていないところを見ると、赤フィルターかなと思う。

「笠ヶ岳が見えました。とてもきれいでした」という小学生の作文のような写真。こうなる最大の理由は太陽光線。この時間帯、午前9時、10時ごろ、西穂から見る笠ヶ岳には、真正面から太陽が当たる。全然影のない何とも情けない表情になる。

写真右は、手前に斜面を入れて体裁を整えたのだが、手前の石が何とも殺風景。せめて、ケルンに近づいて・・・、ということになのだが。

写真左、ハイマツ地帯中程から見る独標とピラミッド。写真右、近づいた独標(右)とコブ。

いま、こうしてカラーと比べてみると、モノクロームの方がしゃきっとしている。ほとんど褪色もない。同じころにアルバムに貼ってある集合写真など、いわゆる商売の写真屋さんが撮った写真は、変色して情けない色になっている。自慢する訳じゃないが、(といいながら自慢しているわけだが)私が焼いた分は変色していない。普通に焼き付けて、定着・水洗をしただけで、特別なことをしていたわけではない。定着液など、もう弱くなったかなと思ったら、富士フィックスを1カン、がぼっと追加して旧い液を使い続けた。新しい液を使ったことすらなかった。50年近くたったものもほとんど変色していないから、これでよかったんだな、と納得している。

写真左、多分100mmレンズを使ったのだろう。逆光の小さなケルンの後をぼかして。50mmレンズではできない芸当だった。さすが一眼レフは面白いぞ。このころは喜んで、こんな写真を撮っていた。

このときは、時間の都合で、独標まで行けず、手前で引き返す。1人なら、楽々行けるのに、人数が多くなると行けなくなる。山登りの不思議さである。

4.下山

山荘へ戻って、コーヒーを飲んで、飯を食い、11時20分ごろ下りにかかる。下りだしてすぐ、また前後に分かれてしまう。速く行きたいヤツは勝手に行けと、のんびりと下る。

何年か前、6月に来たときには、雪がたくさん残っていて、一歩踏み出せば、1mやそこらは滑って下れた。今回は何と面倒くさいことか。一歩一歩丹念に踏んで行くのだから手間がかかる。

13時20分、登山口着。

無事昇ってきました。5人で記念撮影。多分そこで落ち合った I 氏がシャッターを切ったのであろう。

うしろ、落葉松が黄葉真っ盛りである。

山の上からの景色もいいが、こうして下山してから見返す山もまたよし。写真左、黄葉の斜面の上に、西穂高の稜線。うへー、あんなところから下りてきたんか。それにしても左の写真、木々のコントラストが強い。というより、白っぽい木が点々と見える。じつはこれ、シラカバの黄葉である。普通に撮ったのではここまでのコントラストはつかない。モノクロームで、赤のフィルターを使うとこのように黄色が明るくなり、コントラストが強くなった。

写真左、梓川畔から見る奥穂高からつり尾根。写真右、つり尾根から前穂高。その右、明神岳。上高地からみる昼間の穂高は、真正面から太陽の光を受けて、何とも表情に乏しい。しかし、贅沢は言うまい。こうして天気であってこその話、見えるだけでもありがたい。あーりがたや、ありがたや。

何!、この下手な写真。穂高は完全な順光線になるし、焼岳は完全な逆光になる。夕方まで待って撮ればいいのだが、それたできないのが旅行写真。

一休みの後、13時40分ごろバスプールへ。

・・・なんやこれは?、どないなっとるのッ!。

|