第2日(10月2日)、涸沢から京都まで

1.涸沢の朝

4時半ごろから皆ガヤガヤやり出した。5時前に起き出して外へ出てみる。雲一つない快晴である。薄明の空に星が残っている。

涸沢ヒュッテ。走ってもいない人が流れて写っているから、シャッターはかなり遅いのだろう。日の出前か、日の出直後の写真だろうか。

朝食の番が遅くなって、6時半に外へ出てみたら、峰々はもう朝日に輝いていた。早速カラーフィルムを詰めて撮影。

やっとこのころ、ネガカラーが一般化しだしていた。それまで、部分的にポジカラーは使っていたが、アルバムには残っていない。これが私のアルバムに残っている最初のカラー写真である。色あせしてただの色つき写真だが、カラーの山の写真第1号として、記録に残るものである。手前のナナカマドにまだ緑の部分も残っているようだが、これもカラーの材料であった。

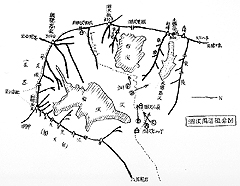

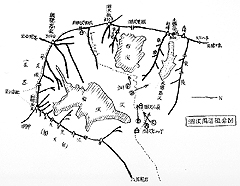

涸沢周辺概念図

山の雑誌か何かから引き写したのだろう。こんな図がアルバムに残っていた。現役の頃だから、今より時間はないはずだが、こんなものを書いているヒマがあったんだなー。不思議に思う。下の写真3点、A,B,C。およびそれに続くD,E2点の撮影位置が読みとれる。

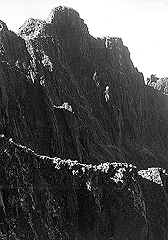

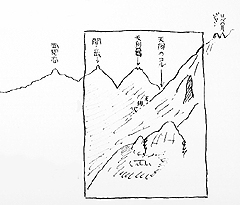

写真A:北穂沢。

ヒュッテのすぐ裏から北穂高へ向かってせり上がっていく沢を撮ったもの。首が痛くなるくらい見上げているのだが、写真に撮ると、上りか下りかすら判然としない。下手な写真である。

このころのネガカラーは、いわゆるオレンジベースになっていなくて、簡単にモノクロームに焼けた。これもネガカラーの原版を焼きつけたはずである。カラー用カメラとして、学校の二眼レフ

”ヤシカフレックス”を借り出していた。75mの準広角がついており、それを上向けに振って使っているから、こんな写り方をするのは当然の理である。

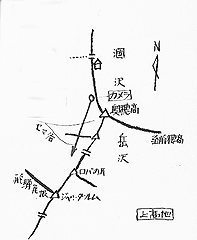

右、上の写真の解説図。よっぽどヒマだったんだなー。とくとご覧あれ。・・・こんなもの、見るほどのものか。はい、ごもっとも。

写真B:涸沢カールの定番もの。

拡大すると、右下、這松の斜面を30人ほどのパーティーが登っていくのが見える。稜線上でとがっているのが涸沢槍。

2.涸沢から奥穂高山荘まで

6時40分、ヒュッテの前を出発。道はまず北穂の方へ登り始める。ザイテングラードの取り付きまでの半分ぐらいまでいったところで左へターンする。

写真C:涸沢小屋とザイテングラード 中央に見えているのが涸沢小屋。上の写真では、右端ぎりぎりのところで小さく見えている。

上の稜線、いちばん低いところが白出沢乗越。そこに奥穂高山荘がある。その直下から左下に向かって下ってくる尾根がザイテングラード、重太郎尾根とも呼ばれる。登山道は、ここから這松帯を斜めに横切って、ザイテングラードの最下端に取り付き、そこから尾根を詰める。

田淵行男が屏風岩のテッペンから涸沢カールを撮った写真に、このザイテングラードが、鉛直に立っているように見えるのがあった。忘れられない写真である。

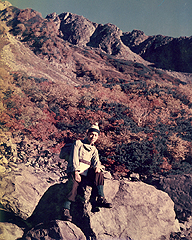

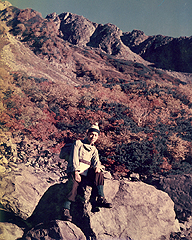

写真D:北穂高をバックにかく申す私。そばを通った誰かにシャッターを押してもらったのだろう。きのうずぶぬれになったものが、こうして着ておれるのだから、乾燥室はありがたかった。あとから着いた連中は乾燥さすことができたのだろうか。

這松と黄葉のコントラストが見事。へたな着色写真ぐらいにしか見えないが、それでもさすがはカラー、色の記録はモノクロの比ではない。

写真E:カールの底から涸沢槍を見る。

拡大すると、例の30人ほどのパーティーが整然とカールを横切っていくのが見える。ピシッと列を崩さずに進むあたり、よほどしっかり統率されたメンバーなのだろう。

登るにしたがって、東側の展望が開けてくる。手前の這松と黄葉のコントラスト。多分、赤かオレンジかのフィルターを書けていたのだろう。黄色と緑のコントラストはきっちりと決まっている。しかし、こういう表現になると、カラーには勝てない。

左、ザイテングラードにあった岩が、常念岳と相似形をなして面白かった。

ザイテングラードの取り付きあたりからみた涸沢槍。

ザイテングラードから見た前穂。

昨夜、月が出ていたというのはこの峰である。さぞやスゴイ眺めだっただろう。ちょっとでいいから見たかった。しかし、あのメザシ状態のなかで、いったんそこからはい出したら、二度と戻れるスペースはなかっただろう。

左、白出沢乗越近く、奥穂高山荘が見えてくる。左の悪路は奥穂への登り口である。

右、奥穂高山荘。4年前に比べて、立派になっていた。

3.奥穂高山荘から上高地まで

奥穂へは取り付いたところが難所だった。4年前に一度歩いているはずだが、岩の形など部分的に記憶があるだけで、山全体としては初めてに等しかった。岩と岩とのわずかな間に見える土には、霜柱ができていた。

奥穂頂上手前から見たジャンダルム。フランス語で”番兵”の意味だとか。

9時奥穂高頂上。標高3190m、さすがに高い。そうか、こんなに見えたのか。前回来たときにはガスの中。周りの風景など想像すらできなかった。それが今日はどうだ。周囲360度見えないところはない。槍をバックに記念撮影。これも誰かにシャッターを頼んだのだろう。

持っていった温度計によると、奥穂頂上気温1.8度。

右、雲海の彼方の乗鞍と御岳。笠ヶ岳から見たときは、乗鞍が左に見えたが、ここから見ると御岳が左に見える。

左・奥穂から前穂へ向かう。これはつり尾根のどこかかと思うが、きっちりしたメモはない。

右・奥穂から見たつり尾根と前穂高北尾根。ザイテングラードから見たときは、この左の面を下から仰いでいたことになる。

奥西縦走路の間ノ岳と天狗岩。

つり尾根から明神岳を見る。

このあとつり尾根の最低部から上高地へ下りる。道はすぐに雲海の中に入ってしまい、視界がきかなくなる。30分も下ると、黄色く色づいたダケカンバが現れだす。岳沢のガレ場へ出たあたりで、ガスからはに抜け出すが、下はうっとうしい曇り空。

河童橋、2時。再び降り出した雨の中をバス停へ。14時30分発の松本行き。

17時28分、松本発普通名古屋行。22時58分名古屋着。門司行き普通、3時52分京都着。 一番電車まで待って5時20分帰宅。

往復夜行。一日の雨と半日の快晴。今までの中で一番印象に残る山旅だった。

余談だが、このとき上高地から松本までのバスの中で、大洋ホエールズのセントラルリーグ優勝のニュースを聞いた記憶がある。それも上高地を出てすぐ。上高地の山の中で、バスのラジオが明瞭に電波をキャッチできたかどうか怪しいもので、ひょっとしたら松本に近い場所だったのかも思っていた。いずれにしてもこのバスの中だった。

バスは14時30分、上高地発。出発してすぐだとすると、少なくとも午後3時ごろ。松本近くだとすると午後4時過ぎごろか。いずれにしても今の常識からすると午後3時に優勝が決まること自体が不思議だった。長くこの矛盾が解決できないままだったが、(別にどうでもエエことやけど)

『三原脩の昭和三十五年』(富永俊治著・洋泉社)という本を読んで、そういうことだったのかと納得できた。

それによると、この日、昭和35年10月2日、大洋は阪神と午後2時試合開始。これで大洋が勝ったとすると、優勝決定はいくら早くとも午後5時前になるはずである。

ところがマジック対象チームの巨人が広島とダブルヘッダー。試合開始が早く、甲子園での大洋・阪神戦の1回表大洋攻撃中に後楽園(東京ドームともマツダスタジアムとも違いますぞ)で巨人が敗れて、三原大洋の優勝決定ということだったという。

だとすると、14時30分上高地発のバスの中、それも上高地を出て間なしのことという記憶のつじつまが合う。

も一つ余談。

「10月1日は、東京の学校、全部休みだよ」という話を書いたら、(東京)町田のごんちゃんから、次のようなコメントをいただいた。

…10月1日は、『都民の日』と言って、今でも、お休みです。上野動物園が無料開放されたり、ディズニーランドでスペシャルパスポート(ちょっと安い)が発売されたりと、子供には、楽しみな1日の様です。『お父さん、どこか連れてって!』とのおねだりも、あと数年で、その内、友達同士で出掛ける様になるのでしょうが。。。…

これでは、穂高にも人があふれるはずだ。関西の人間には関係ないことで、びっくりしたな、あのときは。町田のごんちゃん、ありがとうございました。以後気をつけます。ハイ。

|