その2へ進む |

穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

|

1960年の話である。土曜日が休みなんてことは考えても見なかった。「体育の日」も東京オリンピック(1964年)を記念して作られたわけで、当然影も形もない。秋分の日では季節的にちょっと早すぎる。秋の山はいいぞと話には聞いても、実際簡単に日が作れない、そんな状態だった。 ところがこの年から、何がどう変わったのか分からないが、私が勤めていた大谷高校の創立記念日10月1日を休日とすることになった。それまでは、創立記念日には何らかの行事があって休みではなかったのが休みになるのだという。何でそう変わったのかは知らない。理屈はどうでもエエ。カレンダーを調べてみると10月1日は土曜日である。「ホンマに完全に休みなんやね」と念を押した。「ホンマや」、間違いないという。世間様が連休でない日に連休ができた。こんなチャンスはそうざらには巡ってこない。ヨシ!、穂高へ行こう。 この山行きは1人だった。同行者を募ったが相棒がいなかったのか、初めから誰にも声をかけなかったのか、今となってはその間の事情が思い出せないが、とにかく1人で行くことになった。 第1日(9月30日)、京都から上高地まで。

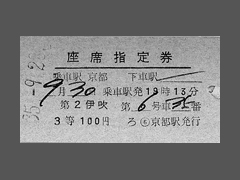

9月30日、京都発19時13分発、準急第2伊吹。新幹線はまだない。東海道線に電車急行が何本も走っていた時代である。その中で名古屋行きの準急が2種類あった。比叡XX号と第XX伊吹。 「XX号」と「第XX]はどう違うのか。「XX号」は座席指定なし。「第XX]は指定ありだという。そのうちの伊吹は、名古屋までに岐阜に止まるだけ。21時5分、名古屋着。2時間かかっていない。今の新幹線とは比ぶべくもないが、当時としては特急並みだった。比叡はもう少し停車駅が多かった。記憶が怪しいが、たとえば大津、彦根、尾張一宮など。へー、指定券を手で書いていたんやね。 名古屋駅、22時42分の準急に乗るため中央コンコースで行列の後ろにつく。当時は、東海道線で来ても、いったん外へ出て、並び直さなければならなかった。東海道線は楽になったが、中央線は難儀だった。しかし、夏とは違って登山客の姿はまばら。シメシメこれはエエぞ。 木曽福島着、深夜2時14分。バスの切符を買いながら空を見る。須原であんなに晴れていた空は、ここでは1つの星も見えなかった。たった30分走っただけである。時間的な変化か、場所による変化か、判断がつきかねた。ここだけが曇っているのだろう。勝手にそう判断するしかなかった。 2時30分、木曽福島発。境峠を越えて、奈川渡へ入る。松本から来た道に合流、6時少し前に上高地着。 第2日(10月1日)、上高地から涸沢まで

河童橋。夏のシーズンなら、時も天候も関係なくにぎわっているところだが、きょうは誰もいない。たった今、どこかの旅館の番頭さんらしい人が、番傘をさして渡っていっただけ。焼も見えず、穂高も見えず、小梨平にはテントの影もない。 明神館、7時15分。出てきたオヤジは、「あいにくの雨だね。どこまで行きなさる」という。どこまで行きなさるといわれても、こちらが聞きたいぐらい。お茶をもらって腹ごしらえ。

徳沢園まで約1時間。ここまでは、去年夏、大滝へ登ったときに歩いた道だった。天気がよければ、気持ちのいいところだが、きょうは立ち止まることすら意味がない。そのまま歩き続ける。木の下を道は続いていた。

ガスの下からかすんだ山の姿は見えるが、始めての道では、それがどのあたりなのか、判断すらできない。 新村橋に出る。地図をとりだしてみたが、持っていった5万分の1の地図には載っていなかった。

屏風岩が見えてくる。初対面だが、雑誌その他で、いやというほどお目にかかっている。横尾は近い。 横尾本谷に入るのに、近回りをしようとして流れを渡る。足がすべって水の中へどぼん。雨の中で座り込んで、靴を脱いで水を絞る。 屏風岩の麓あたりで、ガスに煙りながら、黄葉が見え出す。スゴイ。しかし、雨は止まない。 10時半、本谷・丸木橋着。涸沢への本格的な登りはここから始まる。雨はますます激しくなる。この雨は止まないだろう。横尾まで引き返そうかと思う。雨の中をたった一人で登るのがみじめだった。 そんなとき、大きな荷物を背負って前を歩く男に気がついた。その男を追い抜いた。明るいガレ場に出た。持っていったサンドイッチを食っていると、先程の男が登ってきて、「かなりばてますね」と、その男も腰を下ろす。何かごそごそやっていたが、「2060mですね」という。高度計を持っているらしい。聞けば、どこかの大学山岳部の先発隊だという。 地図をとりだして、歩いている道と2060mの等高線の交点を探す。屏風岩を大きく巻いて、さらに大きく右へ曲がりきったところだった。涸沢ヒュッテまで標高差にして200mほど。いつの間にか、意外と登ってきていたことになる。 1時少し前、涸沢ヒュッテ着。山全体が黄金色に色づいていた。身につけているものは全部ぐしょぐしょに濡れていた。入り口を入ったところの小さな部屋で、ストーブが燃えていた。小屋の男が、「こんな雨に登ってくるのは邪道だ」とかなんとかいいながら、濡れたものをストーブの上につるす方法を教えてくれた。 2060mの男は、涸沢ヒュッテにはこなかった。そのまま奥穂まで登ったのかも知れない。ストーブのない広い部屋に一人でいると寒かった。雨は降り続いている。こんなところであと半日どないせーちゅーね。夏の満員も困るけど、こんな寒いところでたった一人も困りもんやで・・・。 と、ぼやく相手もいないまま、壁にもたれてウトウトして、ふと目が覚めた。人の話し声がする。それも一人や二人ではない。そうする間にも人は続々と入ってくる。夏と同じである。どこから沸いてきたのという感じ。人いきれでむんむんしてくる。先程の寒さがウソのよう。耳を澄ませば、周りは全部関東弁である。 連休なのは自分だけで、世間様では連休でないはず。こういうところで、関西弁でしゃべるのは気が引けるが、勇気を出して近くにいたネエちゃんに聞いてみた。「みなさん今日はお休みだったんですか?」・・・。向こうも、けったいなニイちゃん、何いうてんのと思ったはず。・・・きょとんとした顔をして、「そうだよ、10月1日は東京の学校全部休みだよ!」。・・・?はよいえ、それを。ワシは自分だけが連休やと思って来たんやぞ。もう二度と10月1日は山へは来んぞ。それにしても、東京の学校が全部休みになると、涸沢へこんなにアホほど人間がくるのか。どれだけ人間がおるのや、東京には。 と、今日もまたかくてありなん。・・・ああ、今夜もメザシか。それも頭と足を互い違いに逆に並んで寝てくれという。メザシは頭がすべて同じ方を向いている。その間に、頭としっぽを逆にしたのを詰め込むのである。横を向けば、すぐ目の前に隣のヤツの足がある。夏の三俣蓮華もひどかったが、ここまでではなかった。とにかく、忍の一字で、朝が来るのを待つ。

|