094.荘厳ミサ曲 |

目 次 へ |

|

-------ベートーベン-------- 昭和43(1968)年月6日、大阪フェスティバルホール。ベルリン聖ヘドウィッヒ大聖堂合唱団(一回で、詰まらずに読めたら、あなたはよほど舌がよく回る)、ボン・ベートーベンホール交響楽団の演奏会を聴く。ベートーベン「荘厳ミサ曲」初めて聴く大曲である。フェスティバルホールは7分の入り。

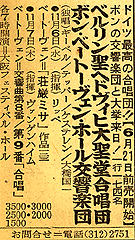

写真、黄色く色あせているが、当時の新聞広告である。6日が「荘厳ミサ曲」、7日が第8番と第9番。10年前なら間違いなく7日を選んだだろう。 指揮者は、コーラスの方がアントン・リッペ。オーケストラがヴァンゲンハイムであったが、6日はアントン・リッペが振る。やはり合唱団がイニシアティブをとっているのか。 確かに、オーケストラは京響程度か。しかし、コーラスは実に素晴らしい。特に弱音に至っては天下一品。バリトンのソロに大橋国一。それがまた堂々と響く。まったくいうことなし。1時間半の大曲を連続ステージで歌いぬく。久しぶりで、真の音楽を聴いたとの感が深い。はなはだできの悪い、誤植の多いプログラムを除いては、まことに味わいのある音楽会であった。 黄ばんだ広告のコピーを持ってきたのは、大橋国一の名を見ていただきたかったからである。大橋国一、いろいろ調べてみたが、生まれ年は分からない。しかし、後の新聞記事から逆算して当時30歳代半ばだったはずである。初めて聴いたのがいつだったか、はっきりした記憶もないが、京響の第9などでその歌声のすばらしさは聞き知っていた。一度大橋国一を聞けば、あとの歌手の歌は聴けなかった。ヨーロッパでも通用する歌手として、ザルツブルグ音楽祭などでも活躍をしているとの話も聞いていた。この演奏会は、そのころのことであろう。 それから6年、昭和49(1974)年3月、新聞記事で彼の死を知った。直腸ガン肝転移だったという。享年42歳。あまりにも若すぎる死だった。・・・日本を代表するバス・バリトンの第一人者。・・日本では二期会、ヨーロッパではケルン歌劇場の専属歌手として活躍。世界の一線で歌う日本人歌手の先駆者。モーツアルト「ドン・ジョバンニ」、「フィガロの結婚」の主役、ワーグナー「ラインの黄金」のウォータン役など、堂々たる声と演技を見せた。今年(1974年)1月のNHK番組「ニューイヤーコンサート」が最後のステージとなった。・・・とある。 | |