083.交響曲第4番 |

目 次 へ |

|

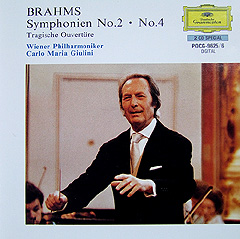

--------ブラームス---------- 昭和35(1960)年12月、例のウイーン・フィルを聴いた翌年である。イスラエル・フィルが来日した。その後何度か来日しているが、これが初来日だった。指揮は、当時若手のカルロ・マリア・ジュリーニ。私はその演奏会を京都会館で聴いたが、大阪でも演奏会を開き、それを受けて毎日新聞音楽評欄に次のように紹介がされていた。 -----昔からユダヤ人には優れた音楽家が多い。第二次大戦中にちりぢりになった彼らをテルアビブに集めて創設したイスラエル・フィルハーモニーは、歴史こそ新しいが、最近にわかに声価を高めてきたオーケストラだけに、その来演には期待をもたれた。また2千年の歴史を通じて祖国を持たなかったユダヤ人の民族色がどのように演奏に出てくるか、そして若いイタリア人指揮者ジュリーニが、腕には自信のある楽員たちをいかに掌握しているだろうか、という興味もあった。------後略---(渡辺記者) 京都での曲目は次の通りだった。 ウェーバー 魔弾の射手序曲 今なら、当然「火の鳥」が興味の対象だが、当時の私には、ちょっと荷が重かった。ということでブラームスに関心が向いた。「ブラームスにしては、やや音が軽い感じがしたが、ものすごい力演であった。しかし、聞き終わって、ウイーン・フィルの時のような、いつまでも耳に残る印象はなかった」とメモを残している。 ジュリーニは1914年イタリア生まれだという。当時まだ40歳代半ば。 長老が多い指揮界ではまだほんの駆け出しの若造というところだったろう。もうそのときの記憶は残っていないが、おそらく力まかせの演奏だっただろう。 ジュリーニ自身もその後2度ほど来日しているが、演奏会の上でも、レコード・CDの上でも、ほとんど接点なしで経過していた。そして数年前、京都駅前近鉄百貨店の6階で、CDあさりをしていたとき、ジュリーニの名前がふと目に止まった。その日がいつだったか確かめようがないのだが、ジュリーニの死去が2005年というから、ひょとしたら、死を悼んでのことだったのかも知れないし、死の直前のことだったかも知れない。

そのCDはブラームスの一番と三番の交響曲がカップリングされた2枚組だった。ブラームスは若いころからよく聴いた。一番では、とくに2楽章の最後の方で、コンサートマスターがリリカルなソロをやるところが何ともいえず好きだった。余談になるが、この部分、いちばん明確に聞き取れるのが、トスカニーニ盤である。彼の盤を聴くと、他の仕事をしていてもその部分になると必ず耳が引き寄せられる。他の演奏では、気が付かずにそのまま素通りしてしまうことが多い。 一般にトスカニーニの演奏は、叙情性を排した即物的な解釈だといわれる。そういう演奏でありながら、曲中もっとも叙情的な部分が他の多くの演奏より、より印象的に聞き取れるのだから不思議である。 話を戻して、ジュリーニという名前の懐かしさと、曲へのこだわりとから、それを買って帰った。何ともゆっくりした演奏だった。ゆっくりと堂々とした演奏の慣用句として、「悠揚迫らざる」という言葉がよく使われるが、そんな言葉では追いつかないぐらい。こうなれば言葉ではなしに、数字で表すしか方法はない。 ブラームス交響曲第1番。一般に速いといわれているトスカニーニ、これが41分41秒。遅く「悠揚迫らざる」演奏の代表とされるフルトベングラーが46分48秒。某テレビ番組の「お父さんのためのワイドショー講座」みたいになってきた。その差約5分。ところがジュリーニ盤は51分42秒。 このテンポの遅さについて、その後いろんなものを読んでいると、何かと話題になっているようである。要するに、あまりにも遅すぎるやないか、というのである。いまも書いたように、私もそのテンポの遅さに驚いた。しかし、第1番を聴いたとき、これはエエぞ、と思った。音の一つ一つに説得力があるのである。その後ついでだからと、二番と四番のカップリングも買った。第4番でも、ジュリーニ盤、46分20秒。フルトベングラーより約5分長く、トスカニーニより約10分も長い。一番と同じ傾向である。 四番の交響曲は1楽章の途中にサンタルチアによく似たメロディが出てきたりして、若いころから親しんでいた。だから、その昔京都会館でイスラエル・フィルの演奏を聴いたときには、すでにこの曲は知っていたはずである。しかし、上に書いたようなメモを残しているだけで、演奏のテンポのことには全く触れていない。おそらく一般的なテンポだったのだろう。この四番の録音が1991年4月だという。彼70歳代後半のことである。京都での演奏会から30年の歳月が過ぎている。その変化が何を意味するのか知るよしもない。 彼の死は2005年であるから、この録音の時は最晩年というほどのこともない。しかし、これは過ぎてしまってからいえること。人間、自分がいつまで生きられるから分からない。ひょっとして彼は、このウイーン。フィルとの録音を自分の遺言のつもりで行ったのではないか。そんな気がする。機会があれば、ドイツレクイエムを聴いてみたい。 | |