---昔語り『音楽夜話』・8---

A7071

071.ラインの黄金・続 |

目 次 へ |

|

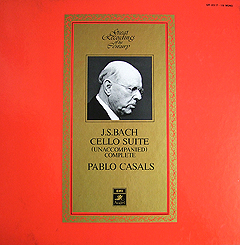

-------ワーグナー------

レコードを聴くということは一種の中毒で、いいとなるとどうしてもほしくなる。例によってS屋レコード店へ行くと、主人がニヤニヤしながら、「八田さん、きてまっせ」 という。3枚組のレコードはしっかりしたケースに入って棚に麗々しく飾られていた。別に注文したわけでもないんだから、「きてまっせ」 はないのだけれども、中毒患者の弱み、やっぱりほしくなる。追い打ちをかけるように、例によって「よろしで」 という。金は後でいいから持っていけということである。 「月給の半分を超えるのやで」 とはいわなかったが、結局誘惑に負けた。といって、一銭も払わずに給料の半分を超えるものを借りていくには気が引ける。結局そのとき、3枚のうち1枚目だけを貰っていく。あとの2枚とケースは最後の代金を払うまで、店に預けておくという条件で手を打った。なんと、涙ぐましいことよ。 レコードに打っていた整理番号を見ると、この3枚を完全に自分のものにするのに約半年かかっている。半年間もよく黙ってケースを預かっていてくれたものと、いまとなってはS屋の主人に頭が下がる思いである。金額が高額だったことにもよるのだが、実はこれ以外に、もう一つ金のかかることを計画していたのである。テープレコーダーを作ろうというのである。 レコードを買うには金がかかりすぎる。テープレコーダーがあれば、テープ代を計算しても、レコードを買うよりは安かろうというアホな計算である。だいたい世の中の××中毒、××地獄はこんなところから始まる。しかしそのときはそんなことは考えない。考えないから地獄に堕ちる。一方、その地獄をネタに金を稼ぐやつもいる。長い人生、地獄のエンマさんに結構奉公してきた。そのうちエンマさんから表彰状が来るだろう。 さてそのテープレコーダー、完成品を買うとべらぼうな値段である。雑誌を見ると中毒患者の思いをくすぐるように、裸のデッキだけを販売するという。アンプは自分勝手に組みなさいというわけである。五球スーパーを組めるぐらいの知識があれば、間違いなく組み立てられますと配線図までついている。デッキだけで1万数千円、アンプのパーツ代を入れると2万は超える。これではレコード代に金が回せるはずはない。 いつまで経っても「ラインの黄金」には行かない。眠たくなった。 | |