065.春の祭典 |

目 次 へ |

|

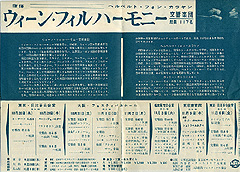

---------ストラビンスキー------ 当時、1本溝のステレオレコードは画期的な発明として、各所で話題になった。寺町の電気屋も四条通の銀行の会議室などを借りて、デモストレーションなどをやった。ちょっと遅れていくと入れないぐらいだった。 第1回発売曲が、ギレリス(P)でチャイコフスキー・ピアノ協奏曲第1番、ハイフェッツ(Vn)でベートーベンのバイオリン協奏曲だった。 そのころ、五味康祐が『芸術新潮』で「オーディオ談義」だったか「音楽談義」だかをやっていて、毎月毎月タンノイのスピーカーがあーしたこーしたとか・・・、スピーカーの前に濡れた日本手ぬぐいを垂らしておいて、低音でそれが揺れたとか揺れなかったとか、賑やかなことだった。感激で思わず口をついて出た言葉が、「女房、ゆれたぞ」だったとか。・・・勝手にセイ。 その五味康祐が、発売されたばかりのステレオレコードをこきおろした。ローラースケートをはいたピアニストが、舞台いっぱいに暴れ回っている・・・。バイオリンについても、それに類する形容があったが、細かいことは忘れてしまった。要するに再生空間の中で、音像が定位しないというのである。

そういわれると逆に聞きたくなるもの。いままでのやつにアンプ1組とスピーカーを付け足してナントカ格好をつけた。冬のボーナスでカートリッジをステレオ用に取り替え、我が家のステレオ第1号。例によって、「もって行きなはれ」と借りてきたのが、「春の祭典」、フェスティバルホールで聞けなかった仇討ちのつもりだった。演奏はバーンスタイン指揮、ニューヨークフィル。定価2800円。コロンビア盤だった。 S屋レコード店へ連れて行って、私をアリ地獄へ陥れた先輩のAさんを招待して、屋根裏部屋でステレオ披露演奏会を開いた。「ドビュッシーの牧神の午後に似てるな」。最初の出だしでは余裕を持っていたAさんも、続々と出てくるフォルテシモでは、「これは凄い!」。 とにかく贅沢なレコードだった。たかだか30分そこそこの曲に、30CmLP1枚を使っているのである。レコードの溝の刻みが見える。五味康祐が何といおうとこれは凄い。 その後CDになっても、このLPが忘れられず、同じ演奏を探して買った。ダメだった。LPの方が遙かに凄い音がする。オーディオにはうるさいMさんにそのことを話したら、そういうことはあるでしょうね。特に最近のCDには、リミッターがかけられて、ダイナミックレンジをコントロールしているから。そういう操作をしていない初期のLPのほうが凄い音がするかも知れませんよ、とのことだった。 | |