|

上のタイトルに違和感をもたれる方もおられるでしょう。昭和40年ごろ、カメラがオートになる以前に写真をやっておられた方は、露出は自分で「決める」ものだと。・・・・そう、おっしゃるとうりです。しかし、時代は変わりました。いつの間にか気がつけば露出はカメラに「決めてもらう」ものになっていました。

ということで、以下の話は何も知らなくても写真は撮れます。しかし、知っておれば何かの肥やしぐらいになるという話です。カメラとのコミュニケーションがとりやすくなるのです。興味がおありの方はお読みください。

その前にちょっとこちらをのぞいてください。→ [覗き窓] エエものが見えますぞ。見たあと必ず帰ってきてね。

どうでした?。

1.「こんなめんどうくさいことはたまらん」と思った人。

無理して読む必要はありません。心配しなくても写真は撮れます。

2.「これは面白い」と、目がランランと輝いてきた人。

不思議な人やなあんたは。どこがおもしろいねん、こんな話。

「覗き窓」へ行って勝手に遊んどれ。

3.「まあ、睡眠薬の代わりぐらいにはなるやろう」と思った人。

これが普通の人やな。

わが愛する普通の人のための「覗き窓」遊び方講座。

A 露出決定の基準

まず [露出計算尺] へ行く。

最初に目につくのは、0〜20の数字とその下の黒から白へのグラデーション。これを写す対象物の明るさだと考える。0はかなり暗い。しかし絶対的な暗黒ではない。長時間の露出をかければとにかく写真には写る明るさである。20は明るい。どれぐらい明るいかというと、晴天の日の太陽のちょっと横の明るさぐらいを想像すればいい。

ここまでは簡単や。問題はここから。いくつかあるわけのわからんグラフをじーとにらむ。グラフの一つ一つを見ていてもよく似たのが並んでいるだけで、たいした意味はない。このグラフの関係を縦に読む。エエか。グラフは見るもんと違うぞ。読むもんやぞ。

目ェさめました。ねとったやろ。グラフ見ている間に眠くなってきた。そう、それで普通の人や。

グラフを縦に読むと、1がいくつか縦に並んでいるところが見えたはず。

上から順番に行くと、

EV=0の下のライン。

ISO感度1・・・・(実際は100倍してISO100として使われる)、

絞りF1、

シャッタースピード1秒。

我々が常識として分かるのは1秒だけ。ISO100も分かるようでワカランし、絞りも何度かきいたけどやっぱりワカラン。そのうえにEVなんてさらに輪をかけたヤツが出てきた。EVて何や?。

*Exposure Value

(Exposeで「さらす」…雨にさらす、日にさらすの「さらす」・動詞。Exposureで「さらすこと」・いわゆる「露出」)。

したがってEVは「露出値」ということになるのだが、カメラではこの値を、絞りとシャッタースピードに組み替えて使う。いわゆるオートの時代になってからカメラを始めた人はここのところが分からないという。

ということで、露出決定の大前提。

ISO感度100、絞りF1で、1秒のシャッターを切ったとき、適正露出になるような明るさ(暗さ)をEV=0とする。すべての露出値は、この大前提につながる。

どうや、面白なってきたか?。・・・・ちょっと待って、「テキセイロシュツ」て何?。

B 適正露出

字から判断すると「適正」な「露出」だから、露出に過不足なく「エエ露出やなー」と大向こうをうならす露出のことだと考えやすい。たしかにそういう意味で使われることの方が多い。しかし、ここではもう少し狭い範囲でこの言葉を使いたい。

?白もネズミ、黒もネズミ

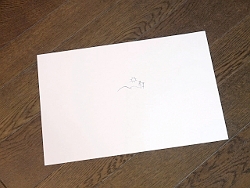

下の写真は、白の画用紙と黒の画用紙をそれぞれ床に置いて撮影した。当然、白は白に黒は黒に写る。ところが、床を写さずに、白い紙だけをAUTO写すと俄然状況が変わる。

|

写真1

|

写真2  |

写真3  |

写真4  |

|

F=5.6 1/100秒 |

F=5.6 2/3秒 |

驚くなかれ、白い紙も黒い紙もネズミ色に写り、白か黒か区別がつかなくなる。写真3(山の絵が描いてある)が白で、写真4(ゼームピンが置いてある。何故絵を描かなかったのか。深い意味はない。黒い紙に黒いマジックでは話しにならない。白いマジックがなかっただけ。)が黒である。

念のため、上の写真1・2のように、床の上に置いたりして、周囲の物が写り込むと白は白、黒は黒に写る。要するに白といわず黒といわず全面その色一色という場合、AUTOで撮るとネズミ色に写るということである。これは決して手品でも何でもない。カメラの露出システムがそのように設定されているからである。

自然の風物は、このように暗いところから明るいところまで、いろんな明るさが入り交じっているから、このネズミ色の露出を与えておいたら、結果的には普通の写真が撮れるという按配である。

これが適正露出である。

したがって前述の文章

ISO感度100、絞りF1で、1秒のシャッターを切ったとき、適正露出になるような明るさ(暗さ)をEV=0とする。

ということは、言い換えたら、

ISO感度100、絞りF1で、1秒のシャッターを切ったとき、ネズミ色(黒と白の中間)に写るような明るさ(暗さ)をEV=0とする。

ということになる。

◆左、2009.03.05撮影。

絞り優先(Aモード)、F=8、 1/800秒 、露出補正ナシ

春の好天、正午ごろ。肉眼で見たら明るい文句なしの天気だった。観光船は白く右上の木の葉は黒い。しかし全体はどーんと重く抜けが悪い。いわゆるネズミ色に写っている。

◆念のため、「絞り優先モード」は人間が絞り値を決めているだけで、シャッタースピードはカメラが決めている。露出値決定ということではいわゆるオートと同じことである。Mモード以外はすべてオート、露出はカメラが決めている。

C 白い紙を白く撮る方法

電気露出計も何もなかった大昔は、露出を決めることは神業やった。まさに師匠から弟子への口伝というヤツ。教えてくれる師匠ならまだいい、教えてくれない師匠だと、盗むしかなかったとよく聞く。

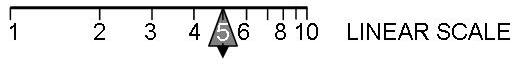

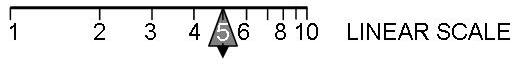

もちろんいまはとにかくオートで撮ればいい。しかし、白い紙はネズミ色に写る。白い紙を白く撮るにはどうするか。ちょっとした仕掛けがいるが、その前に [露出計算尺] のLINEAR SCALEを見ていただこう。黒から白までのスケールのすぐ下にあるヤツだ。

このスケールは [露出計算尺] 上ではカーソルを載せてつまんだまま動かすことができる。1から10までの対数目盛りが刻まれている。それの左端(目盛1)を仮にEV=10に合わすと、右端(目盛10)は、EV=15を示しているはず。すなわちLINEAR SCALEの幅(左右の長さ)は、EVスケールでは5ステップに相当する。自然の中で明から暗までいろんな明るさがある中で、今の場合、カメラが色として再現できるのはEV=10からEV=15までの5ステップであることを意味している。当然EV=10以下は黒くつぶれ、EV=15以上は白く飛んでしまうことになる。そしてLINEAR SCALEの「5」に当たる明るさ、今の場合だと、EV=13.6あたりの明るさがネズミ色に写るのである。

上の例で行くと白い紙の明るさをEV=13.8と読んで、(これを読むのがかつては神業だったが、今は神さんの代わりをカメラがやってくれる)それをネズミ色の再現するLINEAR SCALE「5」に合わしている。目的は白く写すことだから、EV=13.8にLINEAR SCALEの「8」なり「9」なりを合わせばいいのである。「10」に合わせばもっと白くなるが、とぶおそれもあるから、そこが思案のしどころである。露出がオートになる以前は、電気露出計を使って、この算段をやっていたのである。

以上、この話をここまで読んでくださった方、多分いないだろうとは思うが、仮にここまで読んで、絶望的になっている方がおられたとしたら、心配することはありません。以上の話は、すべてカメラがオートでやってくれる。

今のカメラの「オート露出システム」は凄い。師匠から弟子への「口伝」が必要なくなったのだから。神さんを一人味方につけたようなものだ。

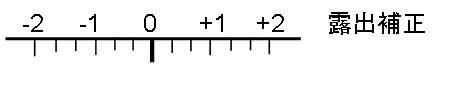

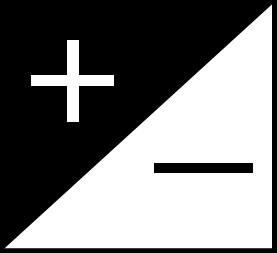

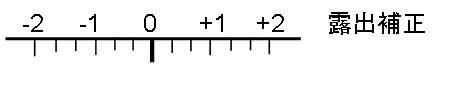

しかし、一方で、春の日の霞がかかった遠景などは、「オート」を信頼しすぎると、上の琵琶湖の風景のように、どーんと重い風景に写って足下をすくわれることがある。このときこそ露出補正の出番だ。この露出補正こそ、今のオート化された露出システムで、使用者が露出に介入できる唯一のキーなんだから。

「露出計算尺」では上のような目盛りで示される。上のスカイブルーの枠内で「補正値」をクリックすると、絞りのF=1.0の位置がこのスケールの目盛りの位置まで移動する。要するに初期条件(露出の大前提)にハンディキャップをもたそうとするのである。

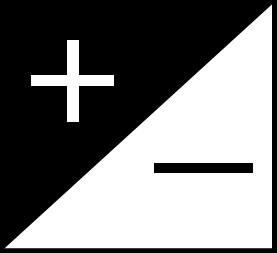

露出補正のスケールは、カメラの中では左のマークで示される。自分のカメラでこのボタンの所在を確かめ、自由に使えるようにしたい。カメラによってはこれがボタンではなく、メニューの中に含まれていることもある。また「AUTO」では作動しない機種もある。その場合は、Aモード、T(S)モードなどに替えると作動するはずである。

D ISO感度

初期値がISO100に設定されているから、あえて変更する必要はないが、特殊なケースを考えることに備え、3200まで指定できるようにしてある。上のスカイブルーの枠内でISOボタンにマークを入れ、「決定」ボタンをクリックすると、「露出補正」スケールの0の位置が、指示されたISO感度の位置へ移動する。ISO感度ボタンにチェックを入れただけでは作動しないの注意。

|