|

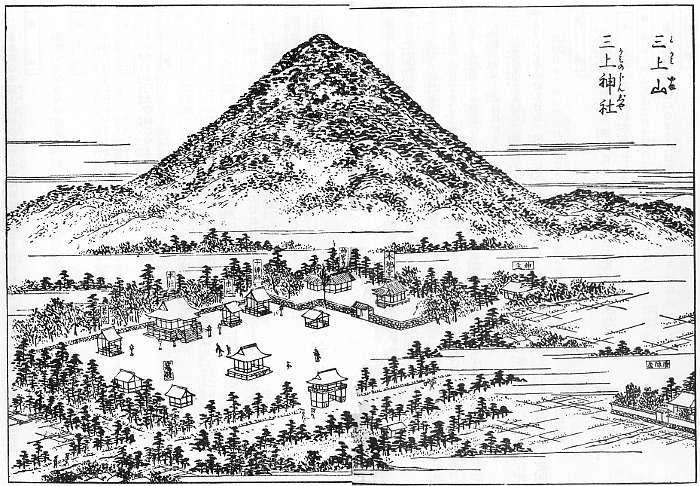

三上山は湖国のシンボルである。名神高速道路を京都方面から来て、蝉丸トンネルをぬけると、眼前にひろがる琵琶湖のむこうに

ひときわ目立つ円錐形の山体、これが湖国一の秀峰「三上山」である。その形の美しさから、古来、人びとは「近江富士」と呼びならわして

きた。

打出て 三上の山を ながむれば

雪こそなけれ ふじのあけぼの

大津打出の浜に立った紫式部が詠んだ歌である。

湖岸道路が走り、高層マンションが建ちならぴ、打出の浜は大きくかわったが、そこから琵琶湖を前景として見る三上山の姿は、昔も今もそうはかわっていない。特に対岸の草津市や守山市の市街地がシルエットとなる日の出前には、紫式部の歌そのままの光景となる。近江富士は、南近江路の風景をキリリと引きしめるポイントとして、なくてはならない山である。

近江路の求心体

琵琶湖の東側には、鈴鹿山系から流れ出る大小の河川による沖積平野がひろがっている。その中で、主峰・御在所岳を源とする野洲川のそれは、湖成沖積平野としては、我国最大のものといわれ、大きく琵琶湖へはり出している。

三上山は、その野洲川沖積平野の東のはずれ、滋賀県野洲町(現野洲市)三上に位置する。標高432m、けっして高い山ではない。湖国の山やま、伊吹山や比良山はいうに及ばず、比叡山とくらべても、半分そこそこの高さにすぎない。ふもとを走る国道8号の標高が約100mであるから、山体そのものの高さは300mあまりでしかない。こんなちっぽけな山でありながら、湖国一の秀峰だといわれるゆえんは、富士山にたとえられるその秀麗な姿にあることはいうまでもないが、それと同時にこの山が一種の独立峰であるため、ずいぶん遠くからでも、すぐにそれと認められることにもよっている。

かつて原始の人びとが、野山にまだ踏み分け道しかもたなかったころ、獲物を追っての原野の行き交いに、沖積平野に突き出たこの美しい山が方向決定の役割を果たしていたことは想像に難くない。一つの磁性体が周囲に磁場をつくるように、この三上山は、南近江路全体を一つの緊張空間とし、そこに住む人びとの精神面に、また生活面に、強い影響を与える求心体として存在しつづけてきたであろうと考えられる。

三上の語源は、「御上」とも「御神」ともいわれ、いずれもミカミと読む。方向決定という日常生活への密着性と、端整な山容とが当時の人びとに神を感じさせずにはおかなかったのであろう。またこの山は、低いながらも独立峰の宿命として、気象の影響をうけやすい。ちょっとした雨でも霧や雲に巻かれてその姿をかくしてしまう。冬の日など、遠くから雪しぐれがやってきたかと見るまに灰色のベールにつつまれてしまう。そしてそれが通りすぎれば、湧き上がる雲の中から森厳な姿を現わす。昔の人は、ここにも神の姿を見たのであろう。

三上山生成の伝説

三上山生成にまつわる伝説として、『先代旧事本紀』に、

一夜に近江の地折れて湖水となり、その土は駿河の富士山となる。土の少し残れる故に、三上山となす。

とある。

また江戸時代に書かれた『東海道名所記』には、

むかし、富士権現、近江の地をほりて富士山をつくりたまひしに、一夜のうちにつき給へり。夜すでにあけければ、もっこかたかたをここに捨て給ふ。これ三上山なり。

とある。

昔、神さまが国づくりのとき、近江の国のまんなかに湖をつくって、その土で駿河の富士山を積み上げたのだが、最後のもっこ一杯分を残しておいたのが三上山で、日本一高い富士山のてっペんは、その分だけ平らになっているのだという。

琵琶湖と三上山の成因を考えるとき、富士山との関係はともかくとして、これらの伝説のもっている意味が、つぎのように別の点で興味をひく。

地質時代の三上山

今から二億数千万年前、古生代末期には、現在の日本列島あたりは海の底にあって、大陸から流れてくる物質が堆積しつづけていた。この海底の時代は中生代の初めまでつづき、その後、隆起しはしめて、中生代の前半、今から一億数千万年前には、本州のほとんどが陸地化して、日本列島の骨組みがつくられた。

中生代末期になって、それらの陸地が激しい火山活動におおわれ、花崗岩がその上をおおっている古生層の堆積岩を押し上げたり、マグマがそのすき間に貫入したりした。今から8000万年くらい前のことである。

そのときの火山活動によって、近江の国にも、現在の地名でいえば、彦根、沖島、近江八幡、野洲、永源寺を結んだ円形の大カルデラがあったのではないか、という研究が、滋賀県の高校の地学の先生たちによって明らかにされてきている。

三上山のもとになる岩魂は、このカルデラのすぐ外側に位置し、静かに熱変成をうけていたのであろう。そして、その堅く緻密になった岩体は、大カルデラ本体や周辺の古生層岩石が浸食しつくされたあとに残されていくことになる。

時代はさらに新しくなって、新生代第三紀、今から500万年ほど前になる。現在の琵琶湖のあたりはまだ山地であり、それが徐々に低くなっていく過程で、400万年ほど前になって、伊賀、甲賀地域を中心とした古琵琶湖が誕生し、それが少しずつ北へ偏移しながら、幾多の変化を経て現在の琵琶湖になったという。またその途中には、鈴鹿山脈や比良山系が激しく隆起するという地穀変動もあったという。いずれにしても、人類がこの地球上に出現するよりもはるかに前の話である。

昔の人の直感力

話が少しくどくなってしまったが、要するに琵琶湖は、新生代第三紀末、今から100万~500万年ぐらい前に起こった地殻変動によって生したものであり、三上山はその間の風雨の浸食に耐えつづけて現在の姿をとどめているのだという。

『旧事本紀』では、その地殻変動を、「近江の地折れ」と簡潔にいい表わし、残丘としての三上山を、「土の少し残れるをもって」と、神さまがほんの気まぐれで土を残しておいたかのように表現している。この伝説ができたころの人びとが、このような科学的知識をもっていたとは考えられない。しかし、琵琶湖を中心とする近江の国の地形を見て、「近江の地折れ」と表現した昔の人びとの直感力の鋭さに驚かされる。

神のいたずら・御神山

ところで、いわゆる「◯◯富士」というのは、全国でかなりの数にのぼるが、それらはみなコニーデ式火山である。利尻富士、津軽富士、伯者富士、薩摩富士など、これらはすべて適度の粘性をもった溶岩が噴出し、周囲へ裾をひろげるように流れ出て、それがくりかえされて高みへ達したものである。この過程は、ごく大ざっぱにいえば、すべて本家の富士山と同しである。だから形が似ているということに関しては、似るべくして似たという必然性がある。親兄弟たがいに似ているのと同しである。

ところがなみいる「◯◯富士」のなかで、この近江富士だけは火山ではない。なるほど中生代のころに、湖東平野に大カルデラがあったという。しかしそのころ、三上山になるべき岩石は、その外辺で、じっと地下からの熱に耐えていた。耐えることによって、自分自身の岩石としての性質を、比較的やわらかい堆積岩から緻密で固い変成岩へとかえていった。三上山をつくっている岩体は、堆積岩がマグマによる熱変成を受けて再結晶した接触変成岩である。実際に登ってみればわかるが、登山道のところどころに露出している岩は非常に固い。近辺の他の山やま、田上山や比良山、もっと近いところでは、 三上山から南東につづく丘陵地帯、岩根山などの花崗岩質のくずれやすい岩肌との違いはひと目でわかる。このため、この山は他の山やまにくらべて、風化や浸食をうけにくく、いつの問にか他にぬきん出る形となったのである。

しかし、ただ他に抜きん出るだけなら、三上山より高い山はいくらでもある。比叡山(842m)のピークに当たる部分も、三上山とよく似た成因だといわれている。比叡山は三上山よりもはるかに高いが、形は似ても似つかない。おもしろいのは、堅く緻密な岩体が、いかにも富士山のように形づくられていたところにある。自然の造形の妙とでもいうのであろうか。

くりかえすが、三上山は生成の過程で、いわゆる「◯◯富士」になる必然性はまったくなかったのである。それがいまのような秀麗な山容をほこる「近江富士」となったのは、まさに神のいたずらとしかいいようのない偶然がいくつも重なった結果である。そういう意味からも、三上山は御神山だといえるかも知れない。

御神山・御上神社

三上山は、山体そのものを神とする神体山である。山頂には巨大な磐座があリ、そこに奥宮がまつられている。

三上山山麓に御上神社があるが、その社伝によれば、

孝霊天皇6年に、天之御影の命が三上山山頂に降臨されたので、神孫の御上の祝等は、この山を清浄な神霊の鎮まります神体山として斎きまつった。

とある。古代の人びとは、このように神は天から山巓に降りたってくると信じていた。そして美しい形をした山は、神が降りたつ山としてあがめられていた。

御上神社は、奈良朝初期、養老2年に藤原不比等が勅命により、現在の地に造営したのがはじまりという。現在、三上山と御上神社は、国道8号によって分断された形となってしまっているが、それでも森閑とした雰囲気の中に、鎌倉時代の造営になるという国宝の本殿や重文に指定されている拝殿や楼門などが建っている。特に本殿の裏扉は、祭典時にお山を拝むための構造をもった神体山信仰の様式を伝えているという。

豪族安氏の象徴・三上山

近江の国で、古墳が多く集まっている地域が三箇所ある。一つは坂田郡から長浜市周辺に及ぶ地域。一つは湖西、志賀町から大津市北郊にかけての地域。そしてもう一つが、三上山周辺の野洲の地である。これら三つの地域は、いうまでもなく近江古代の豪族息長氏、和邇氏、安氏の根拠地にあたる。

『古事記』の叙述によると、これらの三つの地域が、開化天皇の子・日子坐の王を中心として強く結びついていることがわかる。すなわち、日子坐の王の母方が丸邇(わに)の臣の祖先であるし、王と息長の水依比売との間に生まれた子が、近つ淡海の安の直の祖・水穂の真若王であるという。さらにその系譜をたどれば、息長の宿禰王や息長帯比売の命が出てくる。この息長帯比売の命が神功皇后であるといわれている。

もっとも、私のような素人には、天の御影の命の娘が、なぜ息長水依比売なのかすんなりとは理解できないし、第一代神武天皇から第九代開化天皇までの実在は疑わしいというのが定説だから、日子坐の王以下の人物が、そのまま実在したとも思われない。しかし少なくとも、この三上山周辺の豪族安氏を中心として、湖北の息長氏、湖西の和邇氏とが強く結びついて、近江の地に権力を誇示していたであろうことは事実であろう。

そして、日子坐の王からつづく安氏のシンボルがこの三上山であり、人びとはそれを神の山として、神聖化していたのであろうことも容易に想像できる。

安国造にかかわる古墳群

滋賀県栗東町で1号とわかれた国道8号が、野洲川の堤防にさしかかると、眼前に三上山がたちはだかってくる。国道が堤防への上り勾配になっているところへ、真正面から富士に似た山容がせリ上がってくるので、標高差300mそこそこの山とは思えない巨大なマッスを感じるところである。国道は野洲川を渡り、三上山と御上神社の間をぬけて山裾をまくように進む。国鉄(現JR)野洲駅への道を左にわけ少しゆくと、なだらかな登りになって、やがて切り通しで小高い丘陵を越える。この丘陵地帯こそが、先に述べた安の国造家にかかわる古墳群なのである。目ぼしいものだけをあげても、道路の左側、並走する新幹線とのあいだにある甲山古墳、円山古墳、すこし離れてはいるが新幹線と東海道線との間の田んぼのなかにある大塚古墳、それらと反対側、すなわち国道の右側にある大岩山古墳などがかぞえられる。これらはみな四世紀から六世紀ころの造営になるものだといわれている。

24個の銅鐸出土

この切り通しをぬけてもう少し行くと、国道は滋賀県希望が丘文化公園への道と立体交差する。そこを右へとれば希望が丘へ通ずるが、その入り口にあたるあたりが「銅鐸出土の地」として有名である。

すなわちここ野洲町大岩山からは、明治14年に14個、昭和37年に10個の銅鐸が出土し、発見当時は同一地点からの出土数では全国に例をみないものとして注目されたという。これは古墳時代をさかのぼり、弥生時代にすでにこの地に強大な政治勢力が存在していたことを物語っている。

日子坐の王をはしめとする『古事記』のなかの人物が、実在したかどうかはともかくとして、すくなくともこの地が、古代近江の文化の一つの中心であったことは確かである。

何分珍器二打チ驚キ

余談になるが、前後2回にわたる鋼澤出土のようすを、当時の届出書と朝日新聞の記事から見てみよう。それぞれの時代背景もみられて面白い。

当明治十四年八月二十日午後三時頃、小野田金太郎外一名小篠原村地内字大岩山へ山遊二参り候処、同所二小サキ穴有之、其穴見廻シ候処、青キ木ノ葉卜思敷キモノ有之、依テ竹ナル棒ヲ以テ凡四五寸許掘候処、唐金古器物三個入子ノ如クシテ土中ヨリ発見仕候二付、右竹ヲ以掘候処、同品二三個土中二相見へ候得共、何分珍器二打チ驚キ、残器ハ共儘ニテ、前記ノ三個ヲ持返り、直二戸長役場へ届候

昭和三十七年七月二十日、野洲町小篠原の大岩山で、新幹線の道床に使う土砂を採取していた××土木建設業者の従業員Aさんは、土の中から、大きな平たい貨幣のようなものがのぞいているのを見つけた。ちょっとけってみたが動かない。「何か大きなものに違いない」と両手で堀り始めた。これが明治十四年の十四個に続く、滋賀・大岩山銅鐸大量出土のきっかけであった。

Aさんが最初に見つけたのは、鋼澤の紐(ちゅう)の部分で、約半分ほど掘り出したところで、紐を握って土中からひっぱり出してみると、その胴の中に別の二個が重なり合っていた。ここでまず三個。あたりを見回したAさんは、すぐそばでまた三個を見つけた。

貴重な鋼澤とは知らないAさんは、その日の夕方、八日市市内のくず鉄業者に七千円でこれを売った。買った業者も価値がわからず、「目方買い」をしたあと、一個ずつドンゴロスの袋に入れて棚へ置いていた。たまたま、この店を訪れた八日市署の警官がこれを見て、「文化財かもわからないから」と転売を止めておいて上司に報告。夕食のとき、家族にも話をすると、子供が「学校で習った銅鐸や」と、教科書を父親に見せた。当然大騒ぎになった。

その翌日、現場を見に行った八日市署員がさらに三個を、そして後になって、「実は私も一個拾って持ち帰っていた」と現場の労働者が届け出て計十個、これで大岩山から出た鋼澤は明治十四年のものと合わせて、二十四個となり、一カ所からの出土数としては日本最多を記録した。まだ他にも埋まっているのではないかと、自衛隊に依頼して、周辺を地雷探知磯で探してみたが、新たには見つからなかった。

朝日新聞(昭和55年1月21日版)

大津京と三上山

石走る 淡海の国の 楽浪の 大津の宮に 天の下 知らしめしけむ天皇の 神のみことの 大宮は ここと聞けども 大殿は ここといへども 春草の 繁く生ひたる 霞立ち 春日の霧れる ももしきの 大宮どころ 見れば悲しも

壬申の乱後約20年たって、大津京跡にたった柿本人麻呂の歌である。

667年3月、中大兄皇子は、都を大和の飛鳥から、近江の志賀に遷した。大津京である。翌668年正月、中大兄皇子は皇位につく。天智天皇である。その4年後、彼は46歳で没し、翌672年6月には壬申の乱が起こり、大津京は灰塵に帰してしまう。乱後約20年の持続天皇の時ですら、すでに「大宮はここと聞けども…」という状態になってしまい、後世では、その所在すらつかめない幻の都となってしまっていた。

それが最近になって、ようやくその都の跡が発掘された。大津市錦織の地である。

この大津京建設にあたって、天智天皇は、湖上はるかに見える三上山を強く意識したと考えられる。大津市錦織と三上山とは、南湖をはさんで、ほぼ東西に相対する位置にある。

ささなみの国つ御神の心さびて

『万葉集』第一巻、高市古人の歌として、

ささなみの 国つ御神の 心さびて

荒れたる京 見れば悲しも

というのがある。この歌は「近江の旧堵を感傷みて作る歌」と題され、『岩波古典文学大系』には、その大意として、「ささなみの国をまもる神の心がすさんだために、荒れ果ててしまった京を見れば、うら悲しい」とある。

しかしこれは、大津京が対岸の三上山を強く意識して建設されたことを知っていた作者が、みずうみの東から、たえず大津京を見まもっていてくれた御神(三上)山からも見放なされてしまった悲しみをうたった歌ともとれるような気がする。大津京が滅ぶ直接の因となった壬申の乱において、近江朝軍が大海人皇子(後の天武天皇)の軍に破れたのは野洲川のほとり、三上山のふもとで あったことをも考え合わせれば、この「ささなみの国つ御神」が「三上」と重なってくるのである。

|