穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

001.京都から上高地までレコードという魔物にとりつかれたため、昭和33年は山行きなし。ひたすらおとなしくしていた。そんなところへ、田淵行男の『尾根道』がでた。それがくすぶっていた気持ちに火をつけた。1959(昭和34)年。今年はどうしても蝶・常念。そこから槍・穂高連峰の写真を撮る。何度も何度も田淵さんの写真を見つめて、構図をたたき込んだ。まねといわれようと何といわれようと、槍・穂高の写真を撮る。同行は、学校の同僚Sさん。帰省先の三重県から名古屋へ出て、そこで落ち合う手はずになっていた。 と、張り切っていたところで、出発前々日になって台風が来るという。これは出発を延ばした方がよさそう。携帯で、「モシモシ、台風やな、一日延ばそか」という時代ではない。電話そのものがないのだから、電報しか手はない。そんな時代である。やっとの事で連絡を取り合って、一日延ばしの出発。 一日遅れようが、早まろうが、50年前のこと、今、何の関係もないやないか。そんなこと、ここで書かんならんことか?。それはそうやけど、まあそう腹を立てずに、これがあとでじわーときいて来る。気になる方は、音楽夜話「管弦楽組曲第2番」をどうぞ。 四条小橋を上がったところ、・・・山へ行くのに何で四条小橋やねと思ってはいかん。これには深かーいわけがある。・・・高瀬川の西側に「みゅーず」という喫茶店があった。川の西岸が直接建物になっていて、その西側が道路。そこから2階へ上ったところが喫茶店だった。去年だったか、一昨年だったか(2009年現在)、長年続いた店を閉じると新聞に出ていて、ああ「ミューズ」が今まで続いていたのかと懐かしかった。その「みゅーず」。 山へ行く前にそこで時間をつぶししようというのである。誰と、・・・自分一人で。面倒なことを考えたものである。 そのとき、「みゅーず」ではバッハの管弦楽組曲第2番がかかっていた。全曲にわたってフルートが活躍するこの曲が好きだった。現役のころは、朝音楽を聴く余裕はなかったが、たまの日曜日など、早春の朝、明るい光の中で聞くのにぴったりだった。くそ暑い夏の夕方、山へ行く前に・・・、まあええか。 そして、京都駅へ。19時10分発、名古屋行き準急「比叡5号」。東海道線は電化され、快適な準急電車。21時23分名古屋着。21時35分発、臨時準急長野行き。こちらはD51。もちろん満員。2等のデッキで4等をやる。 これがいまのお若いのには分からない。特急”つばめ”や”はと”の最後尾についていた展望車が1等車。何でか知らんが、3軸ボギーがついていて、レールの継ぎ目で、カタカタカタンというたそうな。無責任だが、こればかりは乗ったことがないのだから、こういうしか仕方がない。我々庶民が乗る普通の客車は2軸ボギー。電車ごっこは、ガタガタン、ガタガタンと相場が決まっている。カタカタカタンなんてヤツがいたら面の皮を見たい。そして、いまのグリーン車が当時の2等車。以上、1等、2等に乗れない人間、要するに我々一般庶民が乗るのが3等車。椅子にありつけずに床に寝るのが4等。「2等のデッキで4等」というのは、ようするにいまのグリーン車のデッキの床に寝て行くこと。客の出入りが少ない2等の方が楽に4等をやれるわけ。 かくして、深夜1時12分、木曽福島着。腹ごしらえをして、2時10分、木曽福島発。深夜の曲がりくねった道を、上高地までぶっ飛ばすのである。イヤハヤ、全くものすごいバスが出現したものである。

深夜の木曽福島駅。すごいカメラ振れである。当時、こんな写真をどうして撮っていたのか。こんな薄暗い駅で、露出計が働くとも思えないし、カメラが勝手に撮るわけでもなし、これぐれいならこんなもんと、多分、5分の1なり、2分の1なりで、撮っていたのだろう。

木曽福島から上高地まで、曲がりくねった山道(もちろん未舗装の砂利道)を走るのである。いまから考えると、スゴイバスだった。いま、関西から東京へ名神・東名をぶっ飛ばす夜行バスがあるけれども、疲労度では雲泥の差だろう。とにかく3時間半、揺れに揺れるんだから。 002.上高地から大滝山荘まで

枯死した木が湖面に立つ。夢幻郷。小鳥のさえずり以外はなにも聞こえず、実に静か。 白樺林のなかを歩いて梓川畔へ。

川畔を散策しながら、河童橋へ。

河童橋。なんや、これは・・・。これはかなんぞ!。しかし、よーく考えたら、わしらもこの一員や。モンクはいえん。ということで、反対側のすいているところで、六百山をバックに。しかし、この六百山や霞沢岳は、焼や穂高に隠れて不遇だけど、こうしてみると立派な山なんだなー。河童橋で穂高に向かって立ったとき、右側(五千尺の裏)に見える山だ。

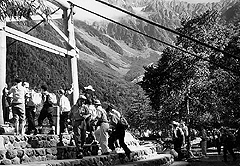

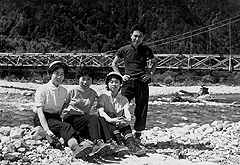

小梨平を経て明神へ。明神池の付近にいた50年前の美女三人組。聞けば、徳沢まで行って帰るのだという。後ろは明神の吊り橋。

徳沢への途中、常念岳がすばらしい姿を見せる。10時40分、徳沢園着。

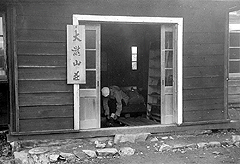

11時、徳沢園出発。大滝山へ向かって徳沢を詰める。大滝山荘15時40分着。いつのまにかガスがかかっていた。 003.大滝山荘から常念山荘まで

5時前に目が覚める。濃いガスである。これでは槍・穂高の眺望はアウト間違いなし。6時15分、山荘発。

7時30分、蝶ヶ岳。ガスに包まれて歩いていると、暑い京都の町を歩いたことが、遠い昔のことのように思われて来る。左・写真は残っているのだが、どのあたりなのか全く不明。

霧に濡れる高山植物。例によって名前は分からない。マクロレンズなんて名前すら知らない時代。私が持っていたアルコ35というカメラは、レンズ本体がジャバラで前後し35cmまでの接写ができた。レンジファインダーだから、接写の時は別に接写用のファインダーをつけるのである。対象物までの距離を測り、それをセットすると、ファインダーが首を振って、パララックス(ファインダーの視野と実際に写る範囲との誤差=一眼レフになって、死語になった)を調節した。この写真、当然、花にピントを合わせているはずだが、前ピンになった。

森林限界を越えて、常念岳への登りにかかる。人物の大きさから岩の大きさがわかる。

「オイ!、何か見えたぞ。あれ何や?」。 雲間にチラと何かが見える。

「何か、稜線らしいものが見えてきたぞ」。

ウワー、見えてきたぞ。穂高や。いちばん左が奥穂、次が涸沢岳、その右が北穂。そして落ちこんでいくとこが大キレット。さっきその最低点が見えてたんや。奥穂の右下の三角形の雪渓のところが涸沢や。槍も見えてきた。田淵さんの写真とそっくりや。 パノラマ写真をどうぞ。

常念岳の頂上で、とうとう雨になる。見えたんあれだけやったね。でも見えた。あれだけでも満足や。小雨のなか、常念の下り。遠くに小屋が見える。

12時15分、常念山荘。屋根の上真正面に槍が見える。着いて間なしに雨は本降りとなり、一晩中止まなかった。 004.常念山荘から京都まで常念山荘は、淡い記憶によると、学校の教室1つ分ないしは1つ半ぐらいのいわゆる大部屋、それも平屋だった。そう高くもない屋根はスレートかトタンか。それに大粒の雨が容赦なくたたきつける。その音は一晩中やまなかった。一日籠城も考えたが、果たして一日待って止むのか、この雨は。その疑問の方が大きかった。いまなら少なくともラジオによる情報もキャッチできただろうが、そのときラジオを持っているグループがいた記憶もない。

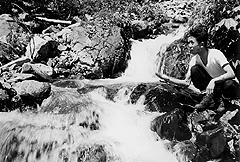

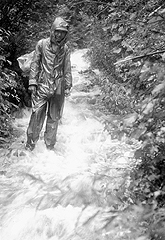

あれこれ考えた結果、下山することにした。9時10分、小屋を出る。スゴイ雨だった。左の写真はどのあたりだったか、何の記録もないが、多分かなり下山して、一息ついたあたりのものであろう。そうでなければ、のんびり写真など撮っている状況ではなかった。 道そのものが川になっている。足首まで水に浸かる。よけるにも避けるにも、道はこれしかないのだから・・・。水は濁っていて、道の状況は目視できない。おろす足がどこへ着くのか、おろしてみなければ分からない。生まれて初めての体験だった。

13時5分。須砂渡着。常念小屋から3時間55分。その間休みなし。

とりあえず、松本15時30分の各駅停車で、名古屋まで。車中で、東海道線は開通したとの情報が入る。ちょっとは文化的になってきた。21時23分、名古屋着。松本・名古屋間6時間。左の写真は、どこかの駅での暇つぶし。 記録によると、「名古屋駅、雨の中を歩いてビールを飲む」と。いま、何の記憶もないが、多分東海道線の列車がなかったのだろう。それにしても上から下まで濡れネズミのはず。どんな顔をして、店に入ったのか。こられたほうも迷惑だったろう。

翌朝、午前4時30分、臨時の電車急行が出るという。豪雨のあとを見ながら、6時7分、米原着。「彦根駅構内浸水のため、発車の見込み立たず」という。天気は回復して青空がまぶしい。地上は豪雨の爪痕。地上が水つきなら、もともと水が専門の琵琶湖なら船が走っているやろう。人間、暇なときはろくでもないことしか考えない。しかし本人はまじめ。改札へ行って聞いてみる。駅員曰く「こんな災害の時に、琵琶湖へ遊びに行く人いますかいな」。なるほど、いわれてみればその通り、我ながらアホなことでした。 上はホームにへたり込んで、元祖ジベタリアン。それにしても、足があってよかった。靴も乾いたし。

座ってばかりいても退屈だし、構内をうろうろ。いました、いました。E10。 もともと奥羽本線の板谷峠用に製作されたらしいが、急カーブに対応が困難だとかでソデにされ(初めから分かっとるやろ)、北陸線の倶利伽藍峠でも出稼ぎをしていたらしいが、ここでもうまくいかず、不遇やね。木曽義仲か義経かしらんが何とかならんのか。

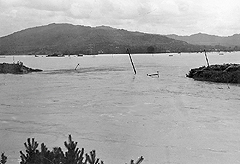

米原駅で待つこと半日。12時15分、運転再開、米原発上2枚は、彦根駅構内だとわかるが、あとは場所不明。想像を絶する被害だった。

14時少し前、京都帰着。我が家付近も床下浸水多数。この2枚は、京都市伏見区の我が家付近。疏水も満水。市電が橋脚すれすれまでの水の上を走る。

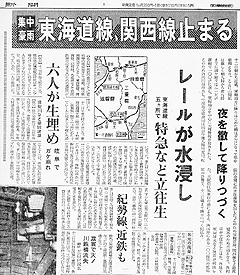

あとで分かったことだが、ちょうど名古屋駅にいたころ、台風7号が中部地方を縦断。南アルプスや、八ヶ岳では、山小屋に閉じこめられた者が、食料がなくなり危機に瀕したとか。あのとき、下山しなかったら、あの豪雨のあと、さらに台風にさらされていたことになる。右は、毎日新聞滋賀版。当時、京都にいた私に、滋賀版が手にはいるはずはない。多分、米原駅でごろごろしていたときに、売店で買い求めたものであろう。 |

| 目 次 へ | このページのトップへ |