穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

|

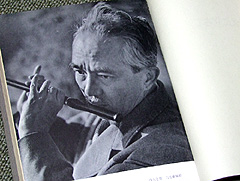

20歳代前半、今振り返ってみると、私が大きな影響を受けた2人の先人の著作に巡り会っている。一つは詩人・尾崎喜八氏の詩文集、一つは写真家・田淵行男氏の写真集『尾根道』である。きょうはまず尾崎喜八氏。

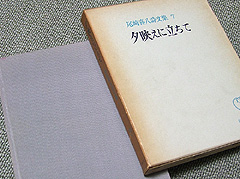

昭和33(1958)年12月、尾崎喜八詩文集全7巻の第1回配本『夕映えに立ちて』。(この全集は、その後3巻が追加され全10巻になっている)。

あれから半世紀になる。今もふと思い出しては、書棚の一等地においてあるそれらの本を取りだし、なじみになった文章を読む。特に、自分が何らかの文章を書かなければならない羽目に陥ったとき、どうしてもその最初の筆が動かないとき、氏の文章を読むと自然に筆が動き出す。不思議である。このことは、ペンがワープロに変わった今も変わらない。

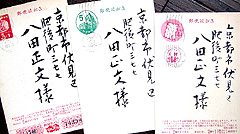

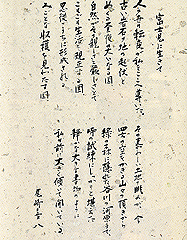

ある年、そんな思いを年賀状に託した。まさか返事をいただけるなど思いもしなかったのに、毛筆の丁寧な返事をいただいた。それも毎年、毎年、よくもこれだけ同じように書けるものと感心するような書面だった。

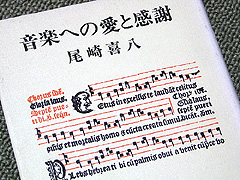

『音楽への愛と感謝』、昭和48(1973)年、新潮社刊。昭和43年1月から47年12月まで、丸5年間「音楽と求道」の題で雑誌「芸術新潮」に連載されたもの。

「自然・人文地理学的景観の俯瞰教室として、私は、我国の地理学徒、風景学徒並びに一般有識者に向かって、此の晴好楼からの眺望を推奨する。 何とも大時代的な文章である。実は、喜八氏に「杖突峠」という詩がある。私は10数年前そこを訊ねた。信州高遠から茅野へ抜ける国道で、峠の茶屋がある。テラスに立てば、左眼下に諏訪湖、正面に蓼科高原、右前方に八ヶ岳の大展望が広がる。晴れておれば、遠く槍・穂高連峰も見えるというスゴイ場所である。

『花咲ける孤独』--評伝・尾崎喜八--重本恵津子著(1995年10月刊、潮出版社)という本がある。喜八氏の死後20年たっての評伝であるが、そのあとがきを読んで驚いた。1994年11月に、鎌倉の尾崎氏宅が全焼したのだという。没後も、ほとんど散逸せずに保管されていた資料、遺品等が、この火事ですべてが灰燼に帰したという。

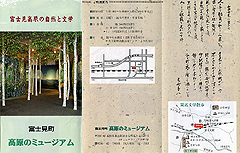

1996年春、私はそこを訪ねた。八ヶ岳の南西山麓に広がる富士見高原。喜八氏夫妻が、戦後、昭和21年からの7年間を過ごしたゆかりの土地である。生活は極度に苦しかったが、周囲の自然が氏の芸術に豊かな実りをもたらし、『高原暦日』、『美しき視野』、『碧い遠方』等、氏の代表作ともいえる詩や散文が著されていった、その富士見高原である。上述の「杖突峠」もこの期間のエピソードである。

「高原のミュージアム」、なかでも私の目をひいたのは、昭和17年、氏50歳の年の出版という、写真集『雲』と、その撮影に使われたカメラやフィルター類だった。写真集『雲』は、10年以上にわたって、1日3回の気象通報を元に天気図を起こし、雲の定点撮影を続けた上での出版であり、この本で喜八氏を知った人の中には、氏が詩人であることを知らない人すらいたという。 |