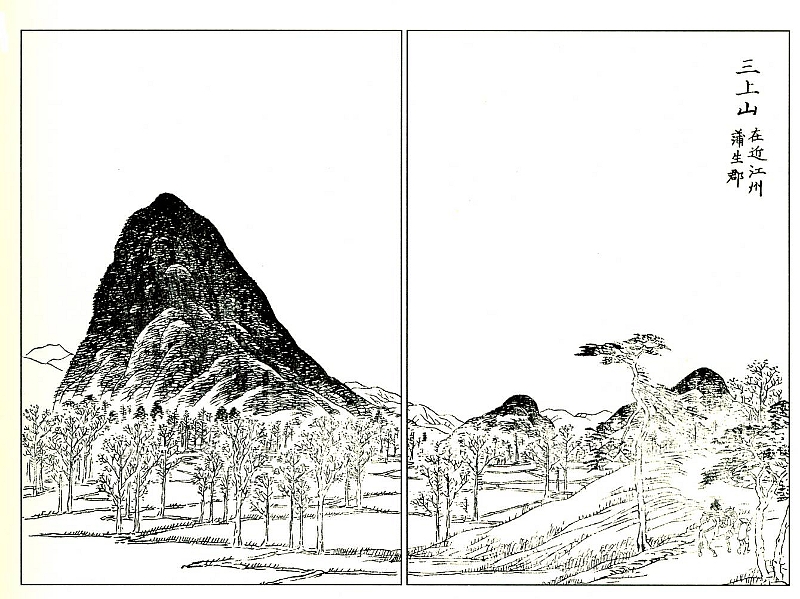

1.望遠から広角へ急展開の弁

谷文晁の三上山については、前項『谷文晁が見た三上山』でけりがついたものと考えていた。ところが思いもかけないところから急展開することになった。

去年の秋(2010年秋)、京都外国語大学で文化史を教えておられるH先生からメールが来て、「私は江戸時代の絵画に“水平方向2分の1圧縮”の手法があったと考えている。こんど発表する論文にあなた(八田)のHPアドレスを紹介したい・・・」とのこと。私は文晁の三上山は縦に伸ばしたと考えた。倍率は一応3倍としたが確たる根拠があったわけではない。それがたとえば2倍であってもとやかくいうほどのことではない。縦に2倍するのと、横2分の1に圧縮するのは同じことだし、別に困るわけでもない。どうぞどうぞ宣伝してくださいと、返事をしておいた。

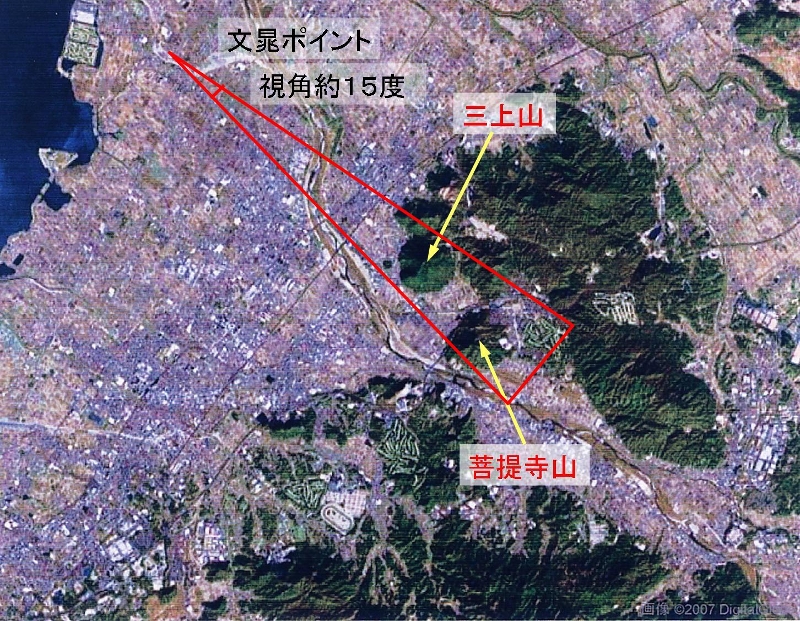

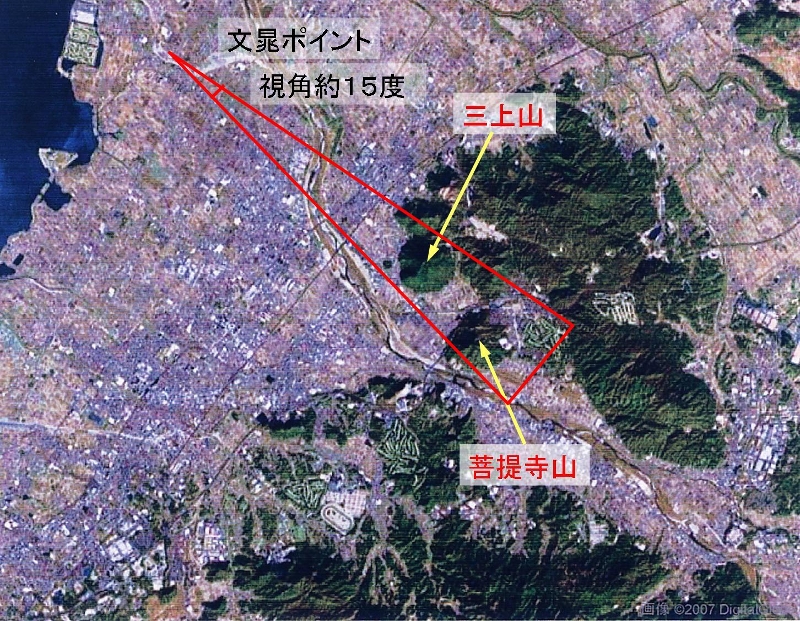

ところが驚いたことに、H先生の住所が同じ野洲市内だという。それならということで、ある日私宅に訪ねてこられてお会いすることになった。話ははずんで、私が考えている文晁ポイント(守山市水保町・旧野洲川南流跡地/びわこ地球市民の森)へ案内することになった。 |

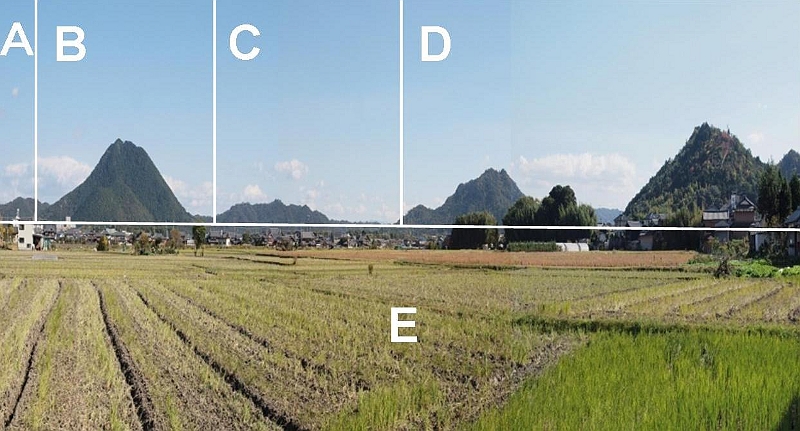

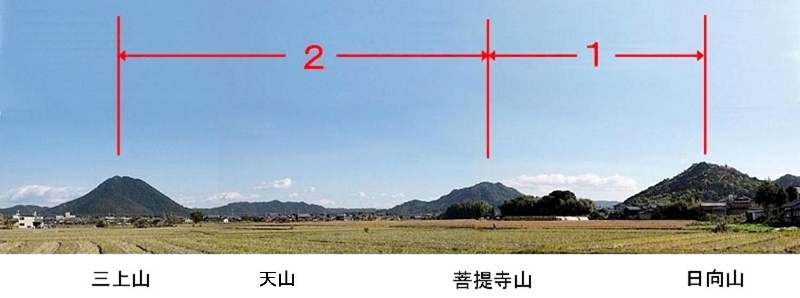

写真101・

「?」、現地に立ったH先生は首を傾げるだけ。私(八田)は上に書いたように、横2分の1も縦2倍も、理屈は同じじゃないかと考えていた。それをH先生は違うという。江戸時代の画家の水平方向の視野はもっと広い、一つの名所をポイントとして、その付近のめぼしいものをあれもこれもと抱き込むから、とにかく画角が広くなる。極端な場合、120度にも達するのだという。

なるほどそういうものか。そういわれてみれば確かに違う。私の文晁ポイントからの視角は望遠レンズのものだった。

|

2.前項『谷文晁が見た三上山』の問題点

最初、文晁ポイントを守山市水保町の旧野洲川南流堤防と考えたとき、ほぼ100%間違いはないだろうとは考えた。しかし疑問が全くなかったわけではない。それらは前項『谷文晁が見た三上山』でも触れているが、ここで再確認してみる。

1.なぜ、文晁はそんなに遠く(三上山から現地まで約8.2Km)まで行ってスケッチしたのか。これについては、前述の通り、文晁自身の文章・・・・ケダシ思フニ、山岳ノ奇勝コレヲ得ルハ、ソノ遠キニオイテナリ。・・・・で無理矢理納得した。

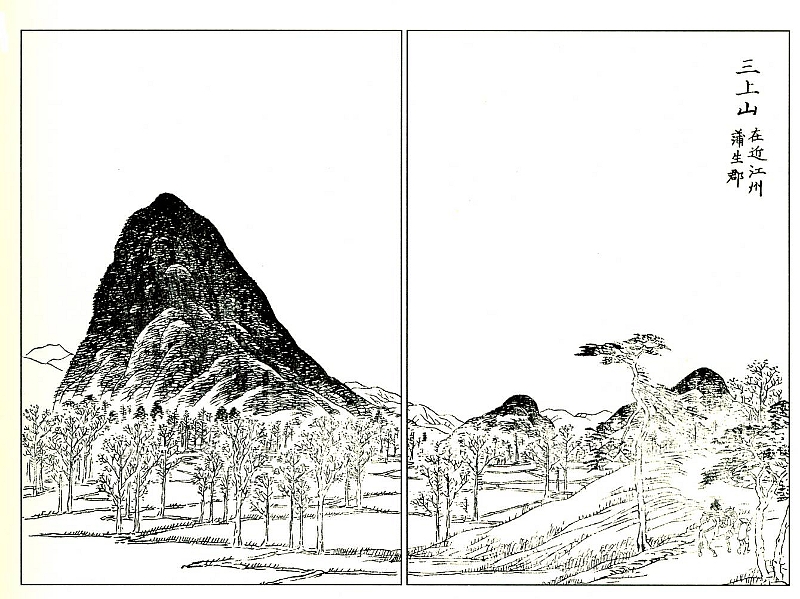

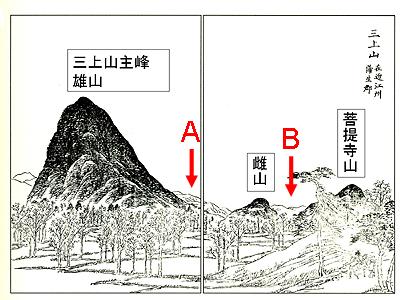

2,文晁の絵には主峰と雌山との間、雌山と菩提寺山の間に奥の山が描かれている。旧野洲川南流堤防跡からはそれが見えない。

3.真ん中の山を雌山と考えることが無理ではないか。

|

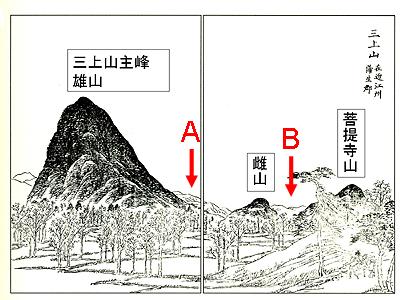

写真102

写真103 旧野洲川南流跡地から見た三上山

2と3は言い換えたら同じことを言っているわけで問題点2の答えが3だということになる。

文晁の絵には峰が3つ描かれており、それぞれの間に奥の山が描かれている。しかし写真103に見るように、いわゆる文晁ポイント(守山市水保町の旧野洲川南流堤防)から見たとき、奥の山は一切見えない。私はこれについて問題を指摘されれば、「文晁が適当に書き加えたのではないですか」と罪を文晁に押しつけるつもりでいた。しかしよく考えてみると、このように文晁に罪を押しつけること自体、また新たな矛盾を生むことにもなるのである。

前項『谷文晁が見た三上山』においては、3つの峰の左とまん中を、三上山の雄山(主峰)と雌山と仮定した。いうまでもなくこれらは1つの山体であって、周囲の平地から見る限り、どこから見ても両者間に奥の山(写真102・A)が見えることはない。これは絶対的な事実である。しかし、まん中の山と右の山(雌山と菩提寺山)は別々の山であるから、見る場所を変えると奥の山(写真102・B)を見ることが出来る。たとえば上の地図(写真101)を見てもらえば分かるが、これらの山を南西側から見れば、その間の奥の山が明らかに見えるはずである。いくらデフォルメした絵とはいえ、絶対見えないものと、見る場所によっては見えるものを、両者混同して、適当に書き込むだろうか。

そんなことを考えるにつけ、前項『谷文晁が見た三上山』はいったん白紙撤回して考えなおしてみる必要があるのではないか、と思い至った。 |

3.雌山が消えた 写真104 |

|

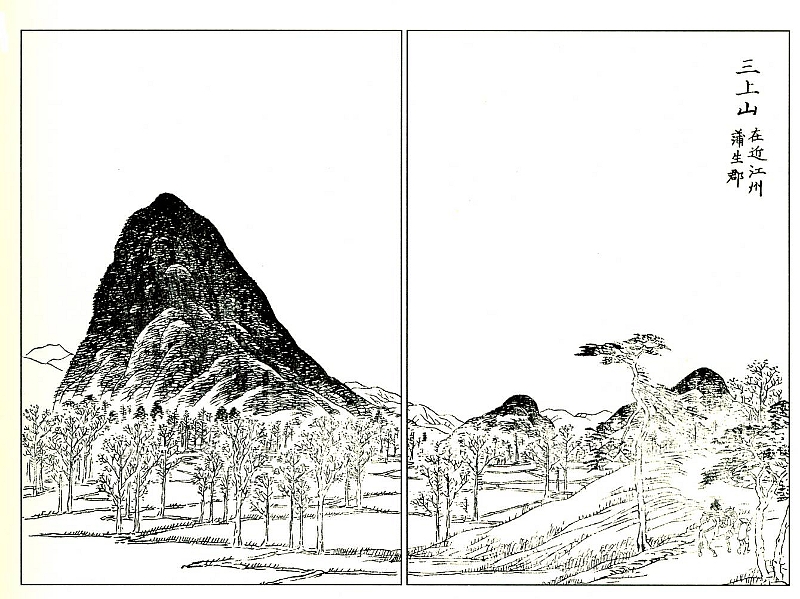

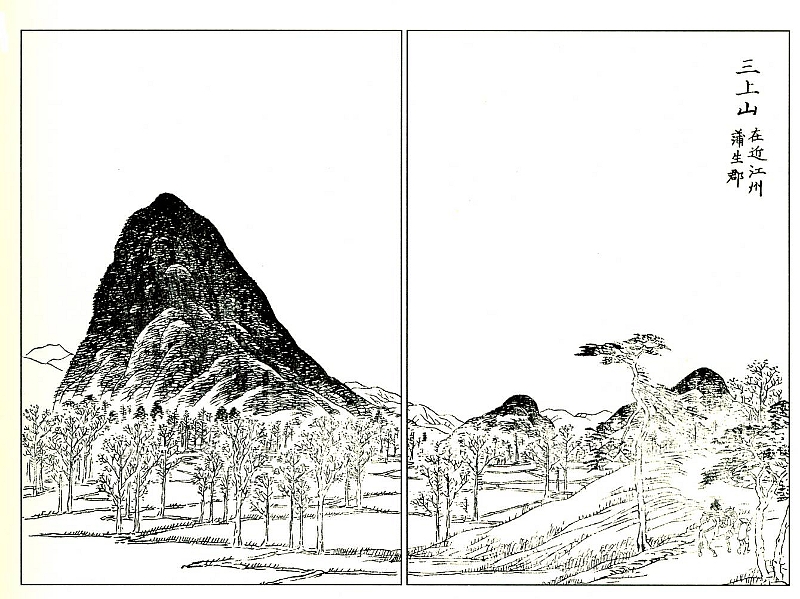

さて、改めて文晁の三上山を見直してみよう。

まん中の山を雌山でないと考えると、雌山は何処へ行ったのか。写真103のように、三上山から見て西北西方向、ちょうど琵琶湖西岸の堅田あたりから見たときは、雄山と雌山がきれいな曲線でつながれ、雌山がはっきりと現れる。しかし、まん中の山が雌山でないとすれば、この絵から雌山は消えたことになる。雌山は何処へ行ったのか。 |

写真105

ところが現実の三上山を見るときこの手品のようなことが実際に起こっているのである。三上山から見て真北を方位0度として、時計回りに回るとき、方位210度から240度あたりの間は雌山が雄山の稜線の中に入ってしまい、よほど注意してみないと見えない状態になってしまう。人間の顔を真正面から見るとき、鼻筋が見えにくいのと同じ状況である。

写真105がその状況で、雄山のまん中に雌山が収まっているところである。文晁の三上山で雄山の中心部でもこもこと重なるように描かれているのが雌山ではないのか。だとすれば、スケッチポイントの方位は自ずから絞られてくる。

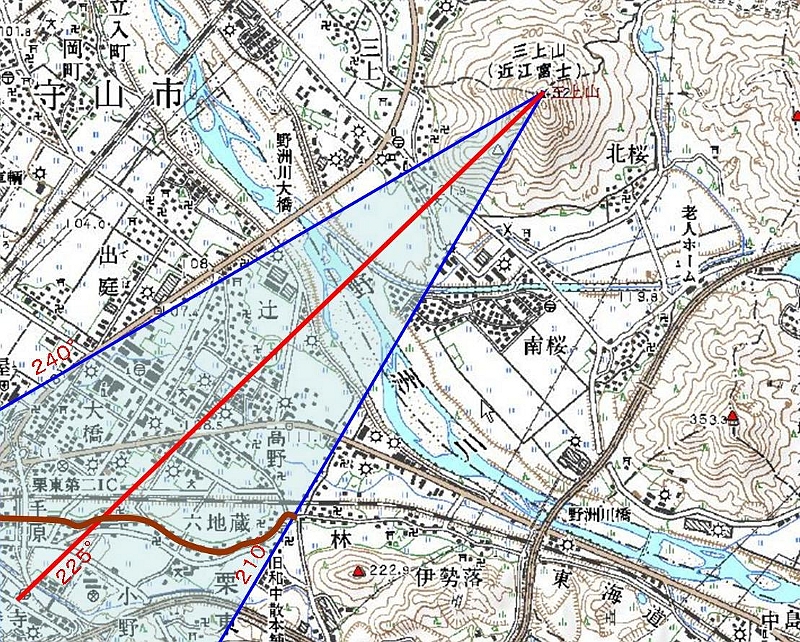

写真106

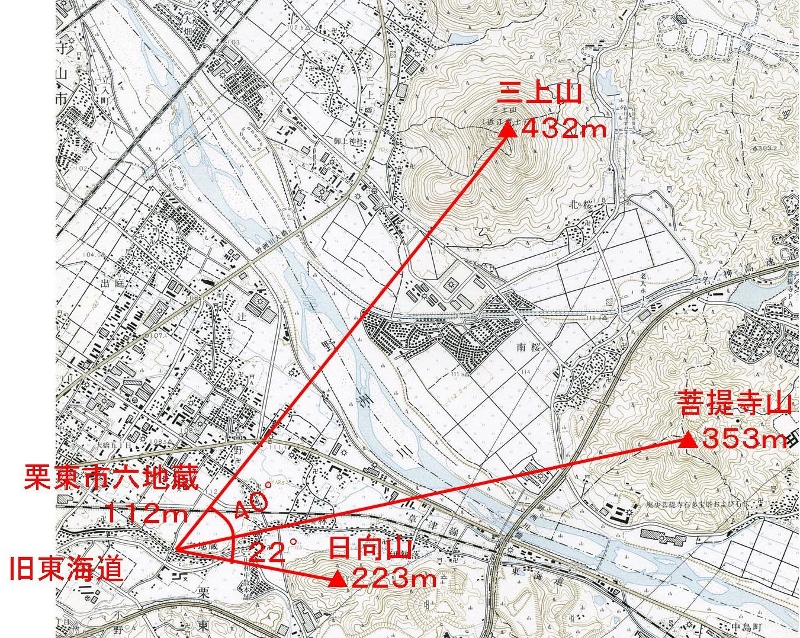

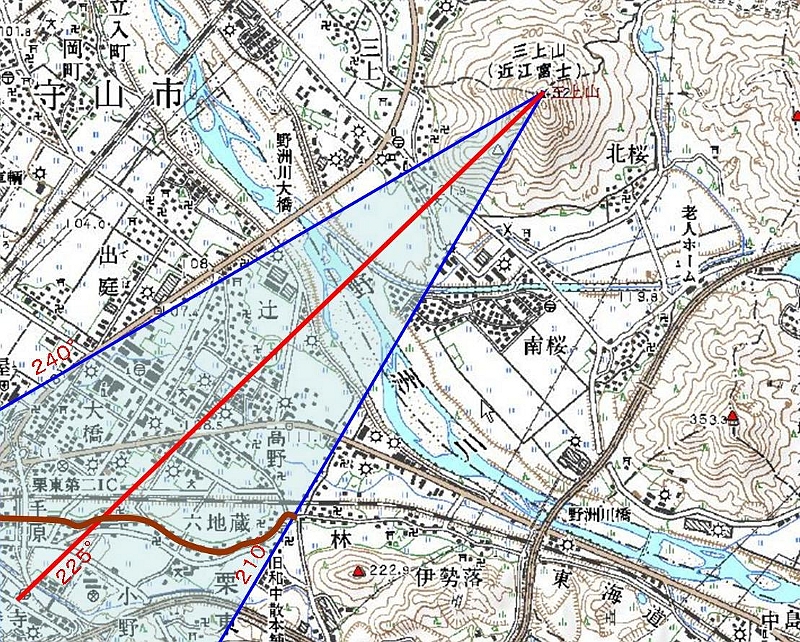

左の地図の青線が方位210°、240°の線で、文晁のスケッチポイントはそれらに挟まれた範囲内ということである。この範囲内を通過する街道筋は茶色で示した東海道ということになる。

方位と三上山の形については次の項参照。

|

4.右の2つの山は?

文晁の絵に現れる3つの山は、左から三上山、次が菩提寺山。ここまではすんなり決まる。問題はいちばん右、これが難問だが、私は日向山だと考えた。

日向山(にっこうやま・223m)、栗東市六地蔵に位置する。戦国時代には多喜山城として街道筋ににらみを利かせていたともいう。旧和中散本舗の裏山にも当たる。現在重要文化財にも指定されており、薬を売るだけでなく、草津宿と石部宿の「間の宿」として、公家・大名などの休憩所としての務めも果たしていたといわれる。「和中散」という名は、徳川家康が腹痛を起こしたとき、この薬を献じたところ、たちまち治ったので、家康から直々つけられた名前だともいう。H先生の言によると、江戸時代の絵は出来るだけ有名ポイントをかき集めたという。日向山は今はほとんど存在を知られない山だが、旧東海道沿いということもあり、当時としてはそれなりの名があったのだろうと考えられる。

5.東海道から見た日向山

もう一度文晁の絵をご覧いただきたい。右端に見える道。最初これを野洲川の堤防だと考えたところである。今このように考えてみると、この道こそが旧東海道であろう。行き先ははっきりしないが、すくなくとも絵に表現されいる範囲ではいちばん右の山のさらに右へ向かっているように見える。

|

写真107

いちばん右の山を日向山と仮定すると、旧東海道を西から東へ向かうとして、街道がその右へ向かう範囲は、左の地図(写真107)の朱色で太く示した範囲となる。

雌山が雄山に吸収される範囲は240°までで、地図の左外にも可能性がありはしないかとの疑問が生じるかも知れないが、実はこれも対象範囲外となる。その理由は次に述べるような山の高さである。

|

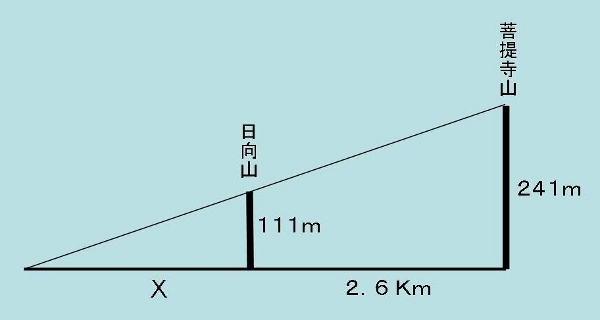

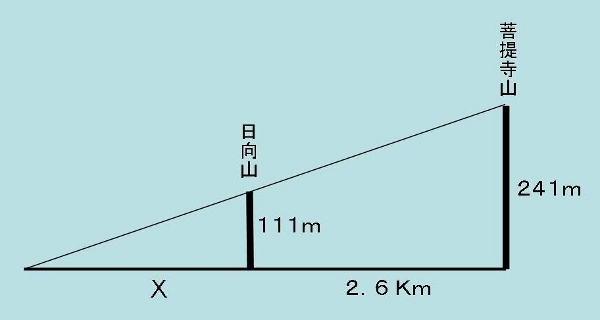

写真108

問題になる栗東市六地蔵あたりの標高は112m。日向山が223m、菩提寺山が353mである。したがって六地蔵あたりから見た両山の実質的な高さは、

日向山 :223−112=111m

菩提寺山:353−112=241m

これらの山が一直線上に並ぶと仮定して、同じ高さに見える場所を計算するとX=2.2Km。すなわち日向山から2.2Km離れた地点から見ると両山は同じ高さに見え、それより遠くでは日向山が菩提寺山より低く見える。もちろんそうなれば文晁の絵は成り立たない。上の地図(写真107)の左端で日向山からの距離が約2.0Kmであり、もうここで両山はほぼ同じ高さに見えることとなる。したがってそこから外は範囲外と判断できる。

|

6.3つの山の見かけ上の距離

写真109

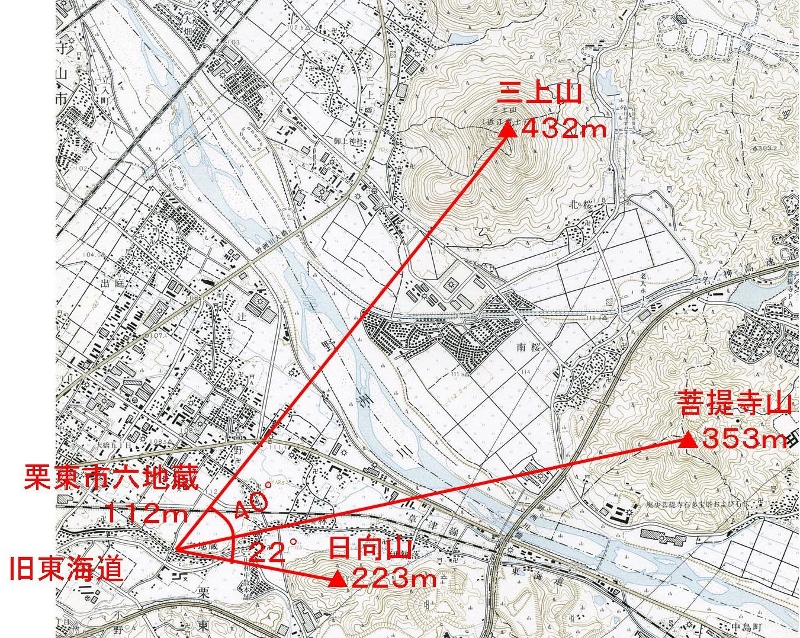

さて、風景としてみた場合のこれらの山の並びである。文晁のスケッチポイントは、地図(写真107)の旧東海道の朱色の範囲と限定されてきた。雄山に対する雌山の位置(雌山が雄山のほぼまん中)、日向山の高さなどからは、225度の線に近い方がいいのだが、現場の状況等から、写真が撮りやすい場所として、左の地図のように、旧東海道と細い道がほぼ直角に交わるあたりとした。

その点と3つの山を直線で結び、互いの角度を読む。40°と22°ほぼ2:1、いわゆる文晁比は満足している。

日向山が菩提寺山より高く見えることは確認済みである。いざ現場へ。 |

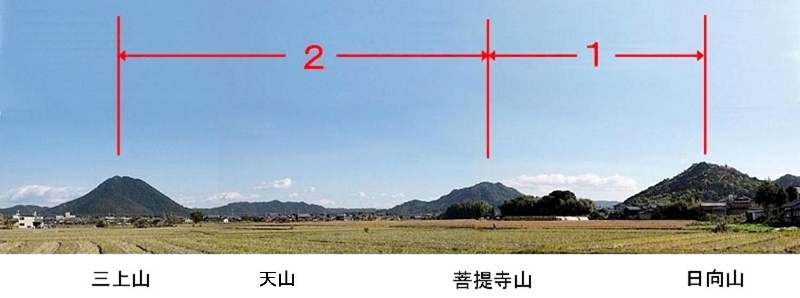

7.超ワイドの世界写真110  |

上が現場(Google Map)から見た風景である。旧東海道は両側に家並みが続き、広い風景は望むべくもないが、ところどころの路地を入ると、その向こうにこのような開放的な風景が広がる。よくぞこれだけ広い風景が残っていてくれたという思いである。

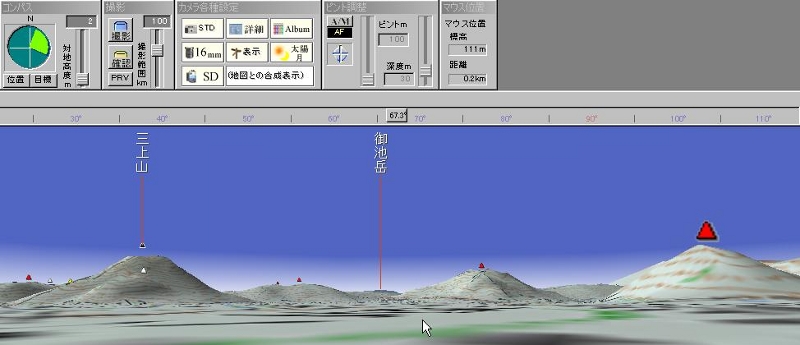

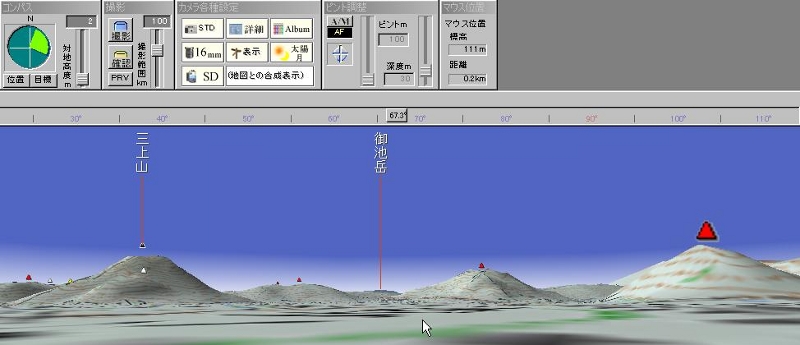

上の地図(写真109)で分かるとおり三上山と日向山間の角度が62°である。外側への写角を含めると80°を越えているだろう。カシミールでシミュレーションしてみるとちょうど35mm換算で16mm(超広角)の写角である。下の画像(写真111)の左上隅、緑の扇形が写角、90°近いことが分かる。写真110はワイドレンズの歪みがいやだったので、標準クラスのレンズで3枚つなぎである。 写真111

|

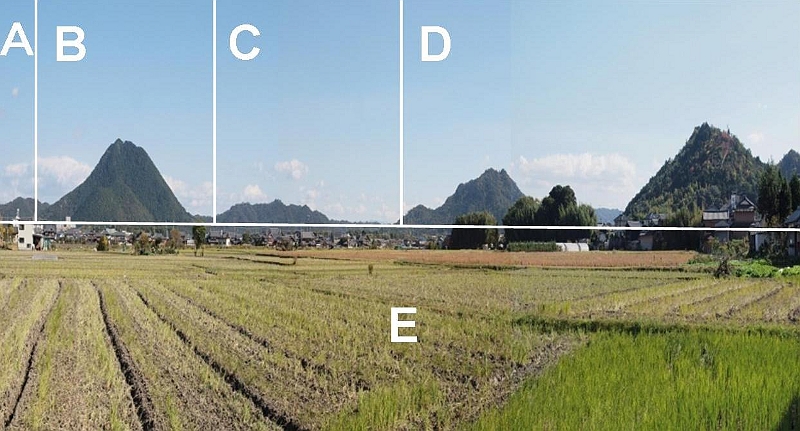

8.横2分の1圧縮 写真112 写真112

左は写真110を横2分の1に圧縮したものである。縦を2倍しても、横を2分の1に圧縮しても理屈は同じである。しかし、H先生は私の最初の文晁ポイント(守山市水保町・旧野洲川南流堤防跡)に首を傾げた。なぜか。その視角が望遠だったからである。望遠レンズで撮影したもの(写真103・横長画面だから広角と錯覚されるかも知れないが、これは望遠で撮ったものの上下をカットしたものである)を縦2倍に伸ばしたものと、広角レンズで撮影したものを、横2分の1に圧縮したのとは違うという。なるほどこうしてみると確かに違う。

9.文晁風にデフォルメ

それにしても文晁の三上山は大きい。右2つに対して、高いと同時に大きいのである。現実の風景で、この並びで三上山だけが大きく見える場所はないか、実際に方々歩き回り、カシミールでも何回となく作画させてみたが無理だった。文晁はこの場所(栗東市六地蔵・旧東海道沿い)から三上山だけを大きくデフォルムして描いたと考えるしかない。

結果的には、ここへ来て再び文晁に罪を押しつけることになるわけだが、それには一つ私なりの理屈はある。それは、文晁の「天山」(写真110で三上山と菩提寺山の間に見える高原状の山)の取り扱いである。

この山は写真110のように普通の状態で見る場合はほとんど意識することはない山だが、横2分の1圧縮をすると写真112のように俄然目立ってくる。この不思議な現象に文晁はどう対処したか・・・。「文晁さん、かなり苦労したな」、これが私の偽らざる感想である。写真102のAのように、とってつけたかのように三上山の麓に傾けて描いているのである。この近辺で遠くの山を見る限り、このように傾いた稜線はない。これは三上山を大きくしたことによって、どうしても傾けなければならなかったという副作用だと考えられる。

|

写真113 写真114

|

|

左は写真112を文晁風にデフォルメしたものである。操作の要点は次の通り。

1.写真114のように集落の屋根の上あたりをめどにして上下に分け、上をさらにA〜Dの4つに分ける。

2.右の山2つが大きすぎたので、Dを縦方向に10%ほど圧縮。

3.天山の部分Cを切り捨てる。

4.B+Cの部分にBを縦横ともに拡大。なおかつ上辺を左へ引き伸ばす。

写真114の三上山の左下に見える左へ傾いた建物は、この操作の結果である。

5.Aの部分を縦に引き伸ばす。

10.天山の切り捨て

「3.天山の部分Cの切り捨て」、これがこの作業での最大の問題点である。一見無茶なように見える。しかし、文晁のようにデフォルメしようとすれば、どこかをカットしなければならない。カットするとすればどの部分か。いちばん存在感が低いCの部分である。文晁も多分そう考えたのではないか。しかし、完全にカットするまでには至らなかった。申し訳なさそうに、三上山の右すそにいいわけ程度に傾けてつけ足した。私自身、写真114のように画面を分割してみて、はじめて理解できたことだった。天山を残したままではどうしても三上山の幅が出てこないのである。

|

写真115 写真104

|

11.蛇足 写真116 写真116

最後に蛇足を一つ。 文晁の絵で、右端の道を旧東海道だとすれば、田圃より高い位置を通っている。写真116で東海道は正面に見える大屋根の家の前を通っていて、カメラからは見えない。写真の道はそれと直角にクロスして下ってくるところである。文晁の絵ほどではないが、このあたりの旧街道が田圃より高い位置を通っていることは事実である。車ならアクセルをふかす必要のない下りである。

もう一つ。気になるのが文晁の目の高さである。畦道に生える木々の先端あたりを目の高さにしている。私の写真は田圃の高さである。これも絵と写真の微妙な差違になっているかとも思う。

|

写真112

写真112

写真116

写真116