御代参街道を歩く・番外編1旧鎌掛小学校校舎見々録 取 材 日:2016.09.19初稿UP:2016.09.25 |

目 次 へ |

地図001.旧鎌掛小学校

日野町立旧鎌掛小学校。鎌掛集落の北辺、校庭が北砂川に接する。集落内を通る御代参街道(県道4号)からは細い里道でつながっている。地図の真ん中辺、赤丸が校門の位置である。これさえわかれば地図を見れば行ける。 地図002.旧鎌掛小学校校門

上と同じく中央の赤丸が校門の位置である。こちらの方が若干倍率が上がっている。グランドとか木とか、地図ではわかりにくいものが明確になる。学校から言えば裏口ということになるが、幼稚園側から入ったほうが分かり易い。この建物がまた秀逸である。北側から行けばよく見える。 写真001.校門

集落の中の道を抜けると校門だった。ということになるのだが、私は幼稚園側から入った。これはそのあとでこちらへ回り込んだものである。どちらか行こうが、どうでもいい話だけど。 写真002.小川

校門の下をきれいな小川流れている。流れゆく先は北砂川である。子供のころはこれだけでも楽しいだろう。 写真003.玄関

蒲生野考現倶楽部しゃくなげ学校の標識があって、「ようこそアニメの聖地旧鎌掛小学校へ」とある。私のような年寄りには、「アニメの聖地」の意味は分からないが、これが隠れたブームになっているとか。 写真004.校長室

玄関入ったところが校長室。高校になると様子が変わるが、小学校、中学校では何故かわからないが、玄関を入ったところが校長室。外来者からすると何んとも妙な配置なのだが、現場では何かそれなりの必然性があるのだろう。今は廃校になっていて、校長室とは何の関係もないのだけれどもその前を通り越して電灯がついている「職員室」へ案内を乞う。 写真005.校長室スイッチ

校長室入口壁面についていたスイッチ。どう見ても今のものではないのだが、この部屋のスイッチとして現役のスイッチもあるらしい。その区別があるようなないような。そこのところが何とも不思議な気分になる。 写真006.校長室天井

校長室の天井、格天井にシャンデリア。オー、すごいぞ。 写真007.閉校式・平成13年3月23日

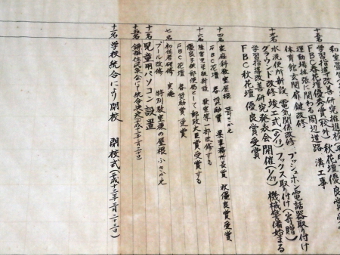

校長室にあった手書きの年表。上の欄に人数が記入されている。 前年・15名、鎌掛住民集会にて統合決定(平成12年3月30日)とある。統合先は日野小学校とのこと。 写真008.校門スケッチ

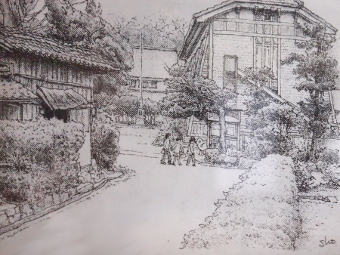

壁にかかった額、飾り棚のトロフィーなど、昨日まで現役だったというムードで残っている。その中に校門からのスケッチが残っていた。誰か腕の立つ人のペンによるのだろうとガラス越しだったけど、何気なく撮ってきた。PCで画面を整理していて、ふと”sho”のサインに気がついた。何や、聖子ちゃんや。 写真009.廊下を奥へ

校長室を出て廊下を奥へ。隣は職員室である。外来者からすればどうも不思議な配置。業者や保護者など、学校長に会うよりは直接先生がたへという外来者の方が圧倒的に多い。その人たちが全部校長室の前を素通りして…。 写真010.講堂・体育館

どこの学校もこういう造りになっているようだが、講堂兼体育館というところ、そしてさらに、この学校では舞台の袖が音楽室になっていた。これはつらいな。音楽を聞きながら体育をやるのも妙なものだし、体育の掛け声の中での音楽も苦痛だったろう。同時にやることはなかったのかな。人数も少なかったらしいし。 写真011.校章の移り変わり

壁面に大きく校章の移り変わりが掲げられている。分かるものにはわかるのだが、無縁なものにはどちらが古いのか。皆さんはお分かりだろうか。いちばん右に「貝」とある。やっぱりこれが一番最初じゃないか。今の感覚では何で貝なのかとおもう。あとの2つは「鎌」だからなんとなく納得できる。もっとも鎌をなんで「かい」と読むのかといわれると五十歩百歩だけど。 写真012.彼岸花

窓から見えた彼岸花。 写真013.よい子のくらし八か条

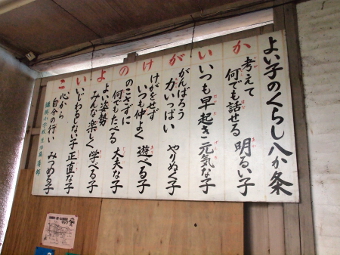

渡り廊下にかかっていた「よい子のくらし八か条」。先生方が考えたのだろう。それぞれ納得できるが、1つだけ気になることがある。「けがをせず」のところ。命にかかわるほどの大ケガは困る。しかしどうだろうそこそこのケガは経験しなければ。純粋培養ではダメだろう。そうでないと火のついた花火の筒を上からのぞくようなヤツが出てくる。ケガとは「我を怪しむ」と書く。我を怪しめないやつをいっぱい作ってどうする。 写真014.鐘

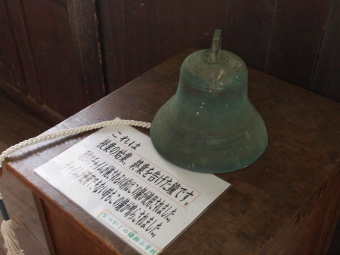

そうそう、ありました。授業の初めと終わりにはこの鐘がなる。この学校のことはわからないが、ボクが通っていた小学校では、2階建ての校舎の軒ぐらいの高さの塔が建っており、その先端に鳥小屋のような屋根がつおり鐘がぶら下がっていた。搭の下から用務員さんがひもを引っ張ってカンカンと鳴らすのである。いま考えるこれは大変な仕事だった。うっかり忘れることなどもってのほか。仕事をしていても絶えず時間を気にしていなければならないのだから。 写真015.足踏みミシン

今の若い人にはわかるまい。足踏みミシンである。上の天板をぱたんと右へ180度開く。中に納まっているミシン本体の手前を持ち上げるようにして90度起こす。そしてこの写真では外れているベルトを滑車にかける。そしていざ本番。下のペダルをバタバタ上下に動かすのだが、力まかせに踏んでも回るものではない。ミシン本体についたフライホイール(当時の日本でははずみ車といったかな)を左手でちょっと回す。それと足のタイミングが合うか合わないかで勝負が決まる。 写真016.足踏みオルガン

今のように幼稚園へ行くまえから、やれバイオリンだ、やれピアノだという時代ではない。生まれて初めて「楽器」と名の付くものに出会ったのがこれだった。足踏みミシンと若干趣が違う。ミシンは両足を合わせてペダルに乗せる。イチニイチニとあくまで両足は同じ運動をする。 写真017.第五學年

メメヨヨカンムリコ。若い人に分かるだろうか。学の旧漢字「學」の筆順である。こんな面倒くさい字を覚えていたんやね。 写真018.2階へ上がる

校長室横、玄関からすぐに2階へ上がれるようになっていた。クラシックな階段。 写真019.静粛に

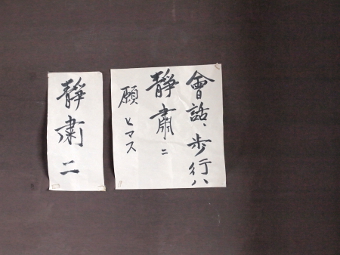

階段を上がった踊り場にこんな掲示が。どこの学校でも階段のあたりにはこいつが貼ってある。あんまり効果があるとは思えないのだが、早い話が気やすめだろう。こどもたちは元気だから、階段はだだだっと走って降りる。階段は建物の構造上玄関近くにつけられる。これはわかる。その上に何度か書いたが、校長室も玄関近くにある。必然的に階段は校長室の近くということになる。来客があった時などに横の階段をダダッとやられると、校長は頭に来る。それが嫌なら校長室をどこか別の場所へ持って行けばいいのだけど、なんでかなー、小学校や中学校ではこういう構造になっている。これはたまらん、注意書きでもしておこうかと、あまり効果のない掲示となる。 写真020.家庭室

「家庭科室」かと思ったら「家庭室」とあった。畳敷きである。ボク等の子供のころは「裁縫室」といい、男子には縁のないところだった。もちろん今は男女一緒にやるらしい。いいことだ。 写真021.アニメの聖地

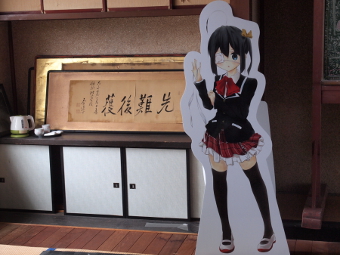

家庭室の隣の一番端の部屋。アニメの聖地だという。こうなったらワカラン。逃げて帰るしか手はない。 写真022.先難後獲

アニメの横に床の間風のしつらえがあって、額が置いてある。「先難後■」までは読めるのだが、最後の一文字がどうも。「せんなんこうかく」だろうとは思うがどうも字体がおかしい。こういう書き方もあるのだろう。何かアニメにつながるのかと身構えたが、どうもそうではないらしい。難事を先にして利益を後回しにするという、どちらかといえば近江商人向きだわな。さすが日野町。 写真023.どの部屋だったか

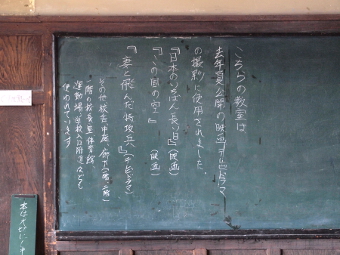

2,3日前のことなのに、どの部屋だったか思い出せない。とにかく黒板にこのような紹介文が。いろいろろと終戦前後の映画などに使われているらしい。「日本の一番長い日」はTVで見たんだけど、どのシーンだったのか。「妻と飛んだ特攻兵」、本が出ているのは知っていたが・・・。 写真024.2階の廊下

アニメの部屋から逃げだして見た2階の廊下。 写真025.中庭の花壇

2階から見下ろす中庭の花壇。 写真026.中庭へ

中庭へ下りる。先ほどの花壇が目の前に。その向こうに百葉箱が見える。これは学校の三種の神器みたいなもの。どこの学校にもあった。中に何が入っているのか、見たこともなかったが。 写真027.校舎外観

ちょっと見えている2階の手前はアルミサッシだが、奥のほうは木枠の窓だった。この窓ガラスを一生懸命磨いたんだ。戦争中はこれに紙テープが張られていた。爆弾が落ちてその紙テープがどれだけ役立ったか。アホラシすぎてそれを論ずる人もいない。 写真028.水車

先ほど荷物を運びこんだ男性が戻ってきた。しゃくなげ学校の方だという。運営管理の難しさを語る。むべなるかな。 写真029.水車

当番の男性に礼をいって辞す。幼稚園横のT字路を曲がろうとしたら水車がことンコトンと回っていた。もう1枚おまけ。よく見るとこのアヒルが首を振っていた。 |

画面トップへ